Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

»Trau dich! MitReden.MitMachen.MitSicherheit.«

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

- Forschungsprojekt

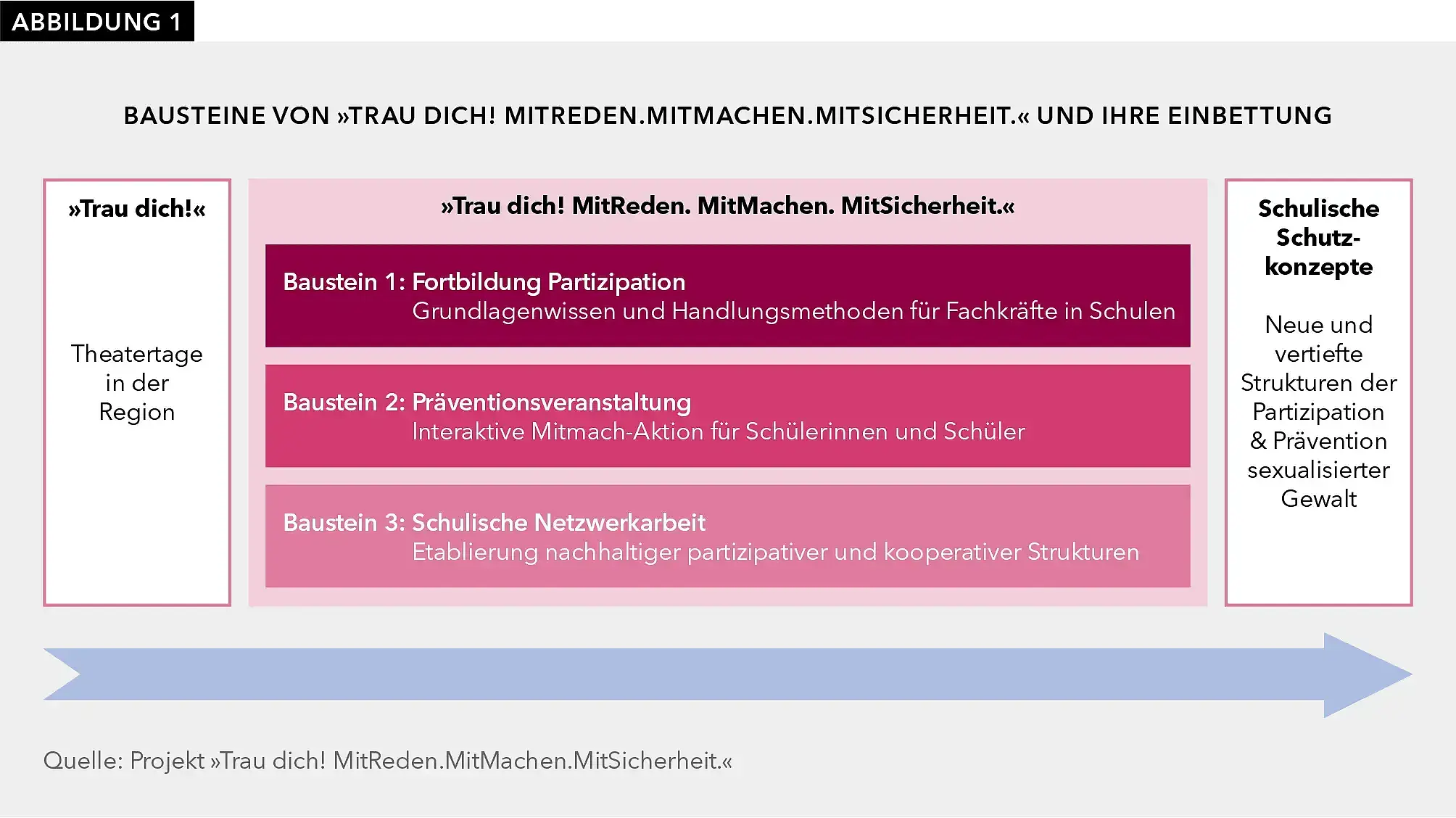

In der letzten Förderlaufzeit der bundesweiten Initiative »Trau dich!« erprobt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) im Jahr 2025 ein Projekt zur Partizipation und Prävention im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte. Dieses Angebot umfasst drei neue Bausteine und knüpft an die Aufführung des Theaterstücks mit den damit verbundenen Fortbildungen und Elternabenden an. Umgesetzt und evaluiert wird es von Frühjahr bis Spätsommer an ausgewählten Pilotschulen in Hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin.

Eine gelebte Partizipationskultur in Schulen gilt als ein zentrales Merkmal, wenn es um die Aufklärung und den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt geht. Wenn ihre Rechte auf Partizipation anerkannt werden, wird das Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Schutzbefohlenen reduziert und ein Bewusstsein für ein achtsames Miteinander im Schulalltag gestärkt. Das Ziel von »Trau dich! MitReden.MitMachen.MitSicherheit.« ist, die Beteiligung von Schüler*innen1 bei der Erstellung von Schutzkonzepten in ihren Schulen nachhaltig zu fördern. Dabei werden lokale Kooperationen zwischen schulischen und regionalen Akteuren gestärkt und regionale Netzwerke eingebunden. Ein zentrales Anliegen ist, die Perspektive der Kinder bedarfsorientiert zu integrieren und die schulischen Fachkräfte für das Thema zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Schulen werden unterstützt, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, die sowohl präventiv wirken als auch betroffene Schüler*innen gezielt unterstützen. Die drei neuen Bausteine wirken zusammen, um eine umfassende und nachhaltige Verankerung der Schutzkonzepte in den Schulen und ihrem Umfeld zu gewährleisten. Ziel ist, ein gemeinsames Verständnis und eine vernetzte Zusammenarbeit aller Akteure zu schaffen.

Die drei Bausteine von »Trau dich! MitReden.MitMachen.MitSicherheit.«

Baustein 1: Fortbildung »Wie geht Partizipation im Kontext von Schutzkonzeptentwicklung?«

Zu Beginn und während der Schutzkonzeptentwicklung ist es erforderlich, dass sich Schulen mit der eigenen Partizipationskultur auseinandersetzen: Welches Verständnis von Partizipation haben wir? Welche Entscheidungsprozesse und -strukturen gibt es bei uns? Wie wollen wir den Prozess der Schutzkonzeptentwicklung möglichst beteiligungsorientiert gestalten? Auf welchen bewährten Mitgestaltungs- und Entscheidungsabläufen können wir aufbauen? Wo könnten wir Prozesse verändern und mehr Mitwirkung ermöglichen?

Inhalte und Ziele: Vermittlung von Grundlagenwissen zur Partizipation mit Fokus auf deren Bedeutung bei der Prävention sexualisierter Gewalt und der Schutzkonzeptentwicklung. Die Inhalte umfassen:

- Reflexion von Macht und Verantwortung im Schulalltag, um die Rechte von Schüler*innen zu stärken.

- Methoden zur systematischen Einbindung von Schüler*innenperspektiven in Entscheidungsprozesse.

- Praxisbeispiele und Übungen zur partizipativen Schutzkonzeptgestaltung.

Ziel ist es, die Teilnehmenden zu befähigen, Partizipation in ihre pädagogische Arbeit zu integrieren und Schüler*innen in die Entwicklung eines Schutzkonzepts aktiv einzubeziehen.

Rahmenbedingungen und Methoden: Die Fortbildung ist ganztägig mit maximal 16 Teilnehmenden. Die praxisorientierten Methoden lassen sich einfach in den Schulalltag integrieren.

Varianten der Umsetzung: Je nach Entwicklungsstand des schulischen Schutzkonzepts können Schulen den Baustein an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Es stehen drei Varianten zur Auswahl:

(1) Potenzial- und Risikoanalyse: mit Schüler*innen gemeinsam sichere und risikobehaftete Bereiche in der Schule identifizieren, oder

(2) Verhaltenskodex: gemeinsame Regeln für einen respektvollen Umgang entwickeln, oder

(3) Ansprechstellen und Beschwerdestrukturen: transparente und zugängliche Feedback- und Hilfesysteme etablieren.

Teilnahme: Eingeladen sind alle Lehrkräfte und Fachkräfte der Schule, insbesondere diejenigen, deren Schüler*innen an Baustein 2 teilnehmen, sowie alle, die an der Schutzkonzeptentwicklung mitwirken.

Baustein 2: Mitmach-Aktion für Schüler*innen

In der Aktion wird den Schüler*innen Partizipation als ihr Recht nahegebracht. Sie wird als notwendiger Bestandteil der schulischen Schutzkonzeptentwicklung begreifbar gemacht und (in ersten Schritten) umgesetzt. Die Mitmach-Aktion besteht aus vier Stationen, die jeweils auf eine Geschichte aus dem Theaterstück zurückgreifen und werden auf den konkreten Schulalltag übertragen. Die von den Schüler*innen erarbeiteten Ideen werden gesichert, um ihre Perspektiven in die Schutzkonzeptentwicklung einzubeziehen.

Inhalte und Ziele: Die interaktive Mitmach-Aktion für die 5. und 6. Klassen sensibilisiert die Schüler*innen für Grenzverletzungen und sexualisierte Gewalt in der Lebenswelt Schule, stärkt ihre Selbstwirksamkeit und gibt ihnen Raum für Partizipation. Inhalte sind:

- Reflexion von Gefühlen, Grenzen und Entscheidungsprozessen.

- Kennenlernen von Kinderrechten und Mitbestimmungsstrukturen.

- Entwicklung eigener Ideen und Wünsche für eine gewaltfreie Schule.

Ziel ist es, den Schüler*innen zu ermöglichen, Risiken zu erkennen, Hilfesysteme zu identifizieren und sich aktiv an der Schulentwicklung zu beteiligen. Partizipation wird als Recht und notwendiger Bestandteil der Schutzkonzeptentwicklung vermittelt.

Rahmenbedingungen:

- Die Veranstaltung findet in geschlechtsspezifischen Gruppen statt, um einen geschützten Austausch zu gewährleisten.

- Gruppengröße: maximal 16 Schüler*innen.

- Zwei Klassen nehmen parallel an der Mitmach-Aktion teil.

- Dauer: drei Stunden pro Durchlauf (inkl. Pausen) mit zwei Durchläufen pro Tag.

- Die Aktion umfasst vier Mitmach-Stationen, die sich auf die Geschichten aus dem Theaterstück »Trau dich!« beziehen.

Moderation: Jede Station wird von einer qualifizierten Fachperson moderiert. Die Moderator*innen kommen aus regionalen Fachstellen für Kinderschutz und Schutz vor sexualisierter Gewalt und bieten den Schüler*innen damit auch Kontakt zu Anlaufstellen in ihrer Nähe. Zur fachlichen und methodischen Vorbereitung erhalten die Moderator*innen ein ausführliches Konzept und nehmen verbindlich an einer sogenannten »Fachrunde« teil, die das Gesamtprojekt und die Mitmach-Aktion im Detail vorstellt.

Die vier Mitmach-Stationen: Die Stationen finden in den Klassenräumen der Schule statt. Dieser geschützte und mit anregenden Impulsen ausgestattete Rahmen ermöglicht den Schüler*innen eine lebendige Auseinandersetzung.

Station 1: Respekt-Influencer*in

Thema: Gefühle und Grenzen

Entwicklung von Regeln für einen respektvollen und grenzachtenden Umgang im Schulalltag, insbesondere im Hinblick auf Grenzverletzungen zwischen Mädchen und Jungen. Anknüpfungspunkt ist die Geschichte von Paula.

Station 2: MitBeStimmer*in

Thema: Selbst-, Mit- und Fremdbestimmung

Reflexion über Entscheidungsprozesse und Mitbestimmung. Anknüpfend an die Geschichte von Vladimir analysieren Schüler*innen, wie viel Einfluss sie auf Entscheidungen in der Schule haben, wie viel Selbst-, Mit- und Fremdbestimmung vorhanden ist, und sie erarbeiten Vorschläge für mehr Mitbestimmung in Bezug auf eine sichere Schule.

Station 3: Recht(e)-Haber*in

Thema: Hilfesysteme und Beschwerden

Anknüpfend an die Geschichte von Alina lernen Schüler*innen ihre Rechte kennen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Schutz vor sexualisierter Gewalt, und entwickeln Ideen zur Verbesserung der Hilfestrukturen in der Schule.

Station 4: RisikoChecker*in

Thema: Risikosituationen und Orte

Analyse von unsicheren Orten und Situationen in der Schule. Anknüpfend an die Geschichte von Luca reflektieren Schüler*innen, wo sie sich sicher oder unsicher fühlen, und visualisieren potenzielle Risikobereiche.

Betreuung und Ausstiegsmöglichkeiten: Über den gesamten Aktionstag gibt es ein Hilfe-Team, das Schüler*innen, die während der Stationen Unterstützung benötigen oder die Gruppe verlassen möchten, betreut.

Ergebnissicherung und Weiterarbeit: Die Ergebnisse der Mitmach-Stationen werden dokumentiert und in den weiteren Prozess der Schutzkonzeptentwicklung integriert. Sie fließen in bestehende Strukturen wie Schülerparlamente, Klassenräte und Schulöffentlichkeit ein, um langfristige Veränderungen zu fördern.

Baustein 3: Veranstaltung zur Stärkung schulischer Netzwerkarbeit im Kontext von Schutzkonzeptentwicklung

Die Zusammenarbeit mit externen Partner*innen und Kooperation mit dem Hilfesystem vor Ort sind wichtige Erfolgskriterien für die Entwicklung und gelingende Etablierung schulischer Schutzkonzepte. Auch für eine wirksame Beteiligung der Schülerschaft sind die Expertise von außen und verlässliche Netzwerke erfolgversprechend.

Inhalte und Ziele: Baustein 3 unterstützt die Implementierung der in Baustein 1 und 2 erarbeiteten Ansätze von Partizipation und Vernetzung in schulische Schutzkonzepte. Ziel ist es, konkrete Ideen zur Berücksichtigung der Perspektive von Schüler*innen in der Prävention sexualisierter Gewalt zu erarbeiten. Die Impulse aus Baustein 2 sollen in dem Schutzkonzept der Schule und ihren Strukturen nachhaltig verankert werden. Eingeladen sind alle relevanten Akteure im Kontext der Prävention sexualisierter Gewalt (Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende, Schulleitung, Elternvertretung, Schüler*innenvertretung) sowie bei Bedarf auch regionale Kooperationspartner im Hilfesystem. Im Mittelpunkt stehen der Austausch, die Förderung eines gemeinsamen Verständnisses und die Entwicklung nachhaltiger Strategien.

Modularität und Flexibilität: Der Baustein ist modular aufgebaut, um flexibel auf den Stand der Schutzkonzeptentwicklung, auf partizipative Ansätze und spezifische Schulstrukturen sowie die vorhandenen Netzwerke eingehen zu können. Vorab erfolgt eine Bedarfsanalyse, um die Veranstaltung passgenau zu gestalten.

Typische Bestandteile des Bausteins:

(1) Zielformulierung: Klärung der Zielsetzungen der Teilnehmenden und Definition gemeinsamer Ziele.

(2) Impulsphasen: Austausch zu Ergebnissen von Baustein 2.

(3) Vernetzungsarbeit: Identifikation von Kooperationspotenzialen und Entwicklung neuer Ideen.

(4) Synthese: Festlegung konkreter Maßnahmen zur Implementierung der Impulse der Schüler*innen, zur Netzwerkarbeit und zur Integration dieser Aspekte in das Schutzkonzept und den schulischen Alltag.

Rahmenbedingungen:

Die Umsetzung des Bausteins erfolgt nach den schulischen Bedürfnissen und Kapazitäten:

- Der zeitliche Rahmen wird hiervon ausgehend geplant und kann halbtägig (z. B. an einem Nachmittag) oder ganztägig gesetzt werden.

- Zur Teilnahme eingeladen werden die unterschiedlichen Akteursgruppen im Kontext Schule: Lehrkräfte (insbesondere Klassenleitungen der Klassen, die an Baustein 2 teilgenommen haben), Vertrauenslehrkräfte, Schulleitung, Schulsozialarbeit, Elternvertretungen, Schüler*innenvertretung.

- Bei Bedarf und einem stärkeren Fokus auf externer Vernetzung können nach Absprache mit der Schule Vertretungen des regionalen Hilfesystems eingeladen werden.

Ergebnissicherung und Weiterarbeit: Die erarbeiteten Ergebnisse werden dokumentiert. Die regelmäßige Reflexion und Anpassung der Strategien durch Follow-ups werden angeregt, um die Nachhaltigkeit der Bausteine zu gewährleisten. Der Baustein legt den Fokus auf praxisnahe und partizipative Ansätze, um langfristige Prävention und wirksame Schutzstrukturen in den Schulen zu verankern.

Wissenschaftliche Begleitung

Die begleitende Evaluation untersucht, wie die neuen Bausteine die Schutzkonzeptarbeit effektiv unterstützen können. Dabei werden die Erfahrungen schulischer Fachkräfte, Eltern- und Schüler*innenvertretungen sowie externer Fachpersonen eingeholt, um die Bausteine praxisnah weiterzuentwickeln. Es wird analysiert, welche Ansätze sich bewähren, wo Optimierungspotenzial besteht und welche Unterstützung Schulen benötigen. Alle drei Bausteine werden durch ein kurzes Online-Feedback und Fokusgruppen evaluiert. Die Ergebnisse fließen in die Weiterentwicklung und Optimierung des Angebots ein.

Fußnote

1 Auf Wunsch der Autor*innen wird in diesem Beitrag der Gender-Stern verwendet.

Zitation

Amann, S., Franz, O., & Kassette, A. (2025). Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 118–122.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Stefanie Amann, Leitung des Referats S4 Prävention von sexuellem Missbrauch im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit.

Kontakt: Stefanie.amann(at)bioeg.de

Oliver Franz, Referent im Referat S4 Prävention von sexuellem Missbrauch im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit.

Kontakt: Oliver.franz(at)bioeg.de

Astrid Kassette, Referentin im Referat S4 Prävention von sexuellem Missbrauch im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit.

Kontakt: Astrid.kassette(at)bioeg.de

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek