Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

- Forschungsprojekt

Ein zentrales Ergebnis der Studie »Jugendsexualität im Kontext von Taubheit/Schwerhörigkeit« ist, dass junge Menschen mit einer Taubheit oder Schwerhörigkeit (Tb/Sh) vor allem auf ihre Peergroup angewiesen sind, um sich über sexuelle Themen zu informieren. Sie haben den Wunsch nach umfassenderen schulischen Aufklärungsangeboten, die vor allem mehr psycho- und soziosexuelle Aspekte umfassen. Diese Erkenntnisse bieten einen wichtigen Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Sexuellen Bildung mit tauben und schwerhörigen jungen Menschen.

Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit

Menschen mit Tb/Sh bilden eine heterogene Gruppe. Sie kommunizieren in Laut- und/oder Gebärdensprachen, wobei zu beiden Sprachmodalitäten ein erschwerter Zugang besteht. Die sprachlich-kommunikativen Barrieren beschränken den Informationsaustausch z. B. in familiären und sozialen Kontexten. Die eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten führen u. a. zu einem Defizit an Wissen und Informationen zu sexueller Aufklärung, was als eine wesentliche Ursache für die überdurchschnittlich hohe Betroffenheit junger Menschen mit Tb/Sh von sexualisierter Gewalt im realphysischen (34 % der befragten Jugendlichen mit Tb/Sh; Maschke & Stecher, 2022) und im digitalen Raum (77 % der befragten Jugendlichen mit Tb/Sh; Avemarie et al., 2023) angesehen wird (Fries, 2020; Urbann et al., 2022; Urbann et al., 2023). Differenzierte Forschungsdaten zur sexuellen Aufklärung und sexuellen Erfahrungen dieser Zielgruppe wurden erstmals im Rahmen des Projekts »Jugendsexualität im Kontext von Taubheit/Schwerhörigkeit« erhoben (Projektbeschreibung siehe Urbann et al., 2023).

Das Projekt »Jugendsexualität im Kontext Taubheit/Schwerhörigkeit«

Methodik

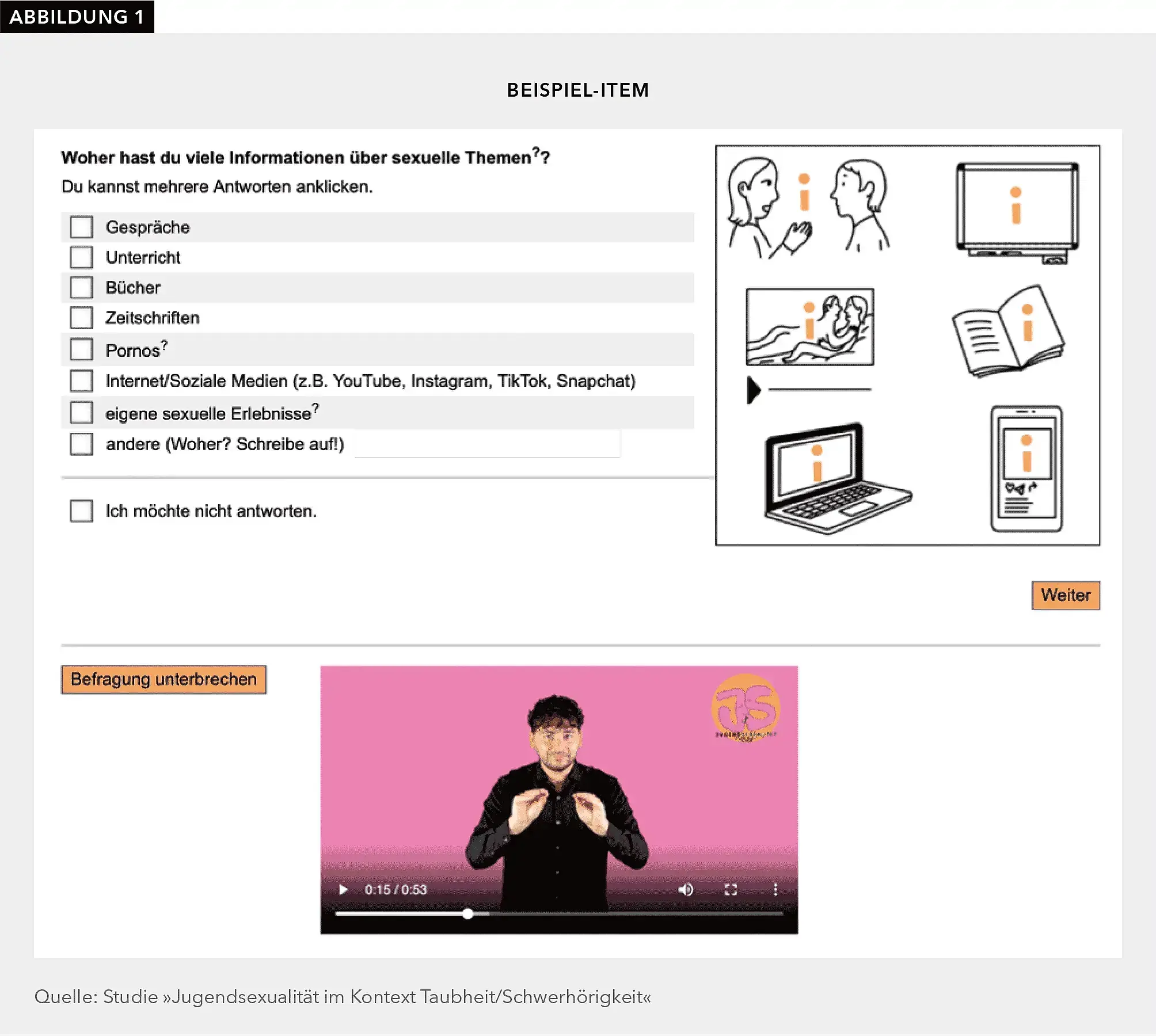

Für das vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG, vormals BZgA) geförderte Projekt »Jugendsexualität im Kontext Taubheit/Schwerhörigkeit« wurde der Fragebogen der neunten Erhebungswelle der repräsentativen Wiederholungsbefragung »Jugendsexualität« des BIÖG in einen Online-Fragebogen überführt und an die sprachlichen Bedarfe junger Menschen mit Taubheit und Schwerhörigkeit angepasst. Beispielsweise wurde der Fragebogen in Deutsche Gebärdensprache (DGS) übersetzt, mit Illustrationen ergänzt und Schlüsselwörter in Form von kleinen Fragezeichensymbolen mit einem Glossar verlinkt (siehe Abbildung 1).

Die Stichprobe wurde zunächst an acht Schulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt »Hören und Kommunikation« in drei verschiedenen Bundesländern durchgeführt.1 Dort wurde der Fragebogen in begleiteten Gruppenbefragungen eingesetzt, je nach präferierter Kommunikationsform der teilnehmenden Schüler*innen2 in DGS oder deutscher Lautsprache (ggf. mit begleitenden Gebärden). Im Anschluss an diese Erhebungsphase wurde der Online-Fragebogen freigeschaltet, damit außerhalb der Schule eine breitere und ältere Gruppe von jungen Personen mit Tb/Sh an der Befragung teilnehmen konnte. Insgesamt erhob die Studie Daten zur Sexualaufklärung und ersten sexuellen Erfahrungen von 236 jungen Menschen mit Tb/Sh zwischen 14 und 25 Jahren. Im Folgenden werden erste Ergebnisse der Erhebung in Förderschulen vorgestellt.

Stichprobe Förderschule

Es liegen die Daten von 153 Schüler*innen mit Tb/Sh an Förderschulen vor. Die Teilnehmenden sind zwischen 14 und 22 Jahre alt, mit einem Durchschnittsalter von 16,4 Jahren (SD = 1,83 Jahre). 56 Prozent ordneten sich dem weiblichen, 42 Prozent dem männlichen Geschlecht und 2 Prozent keinem der beiden Geschlechter zu. Hinsichtlich der präferierten Sprachmodalität bevorzugten 48 Prozent der Befragten die deutsche Lautsprache, während 37 Prozent die DGS als primäres Kommunikationsmittel nutzten. Die übrigen 15 Prozent gaben an, am liebsten eine Mischung aus Gebärdensprache und Lautsprache zu verwenden. Bezüglich der Art der Hörbeeinträchtigung weisen 45 Prozent der Teilnehmenden eine Schwerhörigkeit und 28 Prozent eine Taubheit auf. Die verbleibenden 27 Prozent gaben andere Arten von Hörbeeinträchtigungen an, wie etwa Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS).

Ergebnisse

Informationsquellen für sexuelle Themen

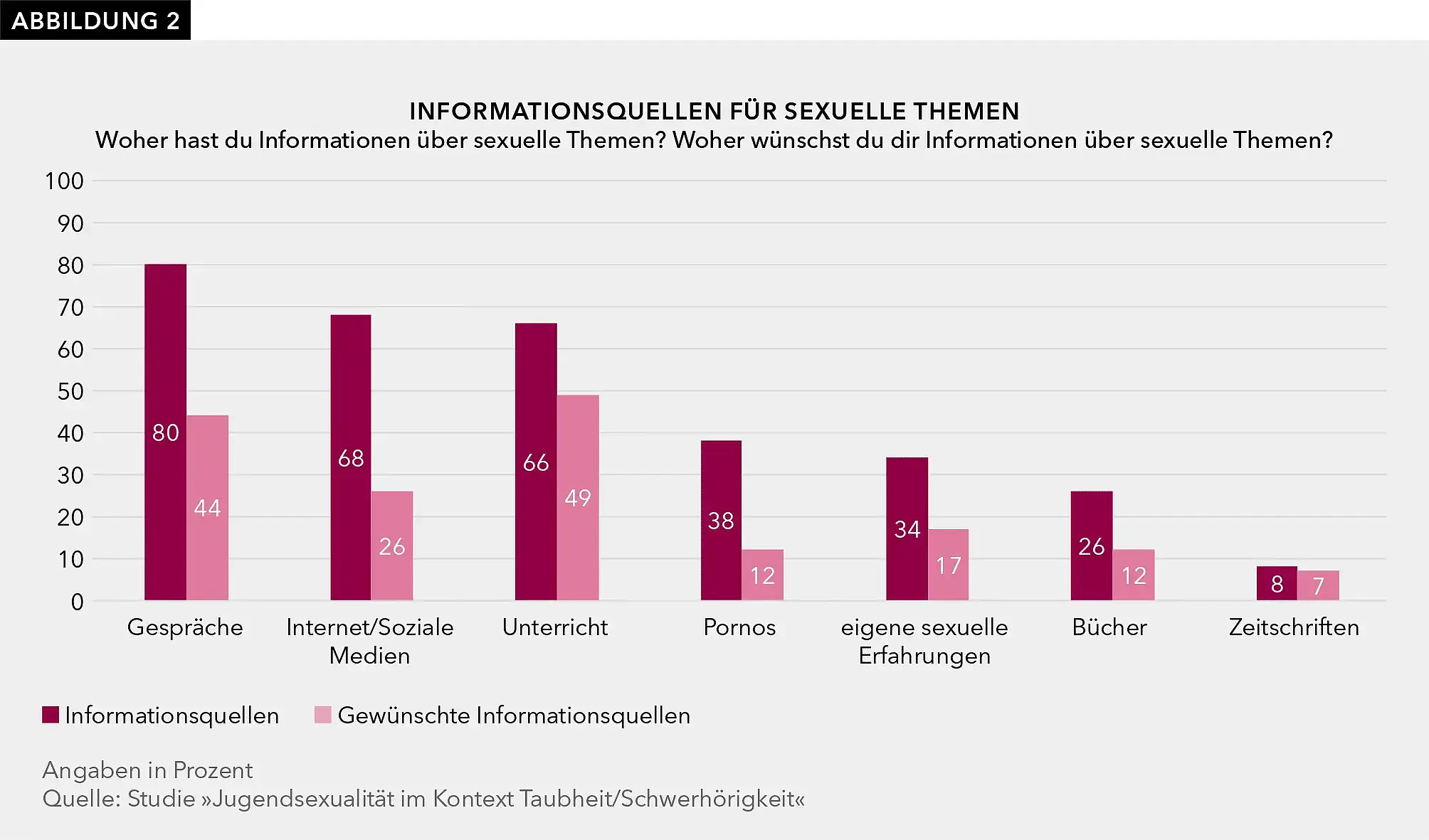

Zwischen den tatsächlich genutzten und den gewünschten Informationsquellen für sexuelle Themen kann eine Diskrepanz festgestellt werden (siehe Abbildung 2). Auf die Frage »Woher hast du Informationen zu sexuellen Themen?« antworten 80 Prozent der befragten Schüler*innen, ihre Informationen zu sexuellen Themen allgemein aus Gesprächen zu beziehen. An zweiter Stelle folgt das Internet bzw. Soziale Medien mit 68 Prozent, dicht gefolgt vom Unterricht mit 66 Prozent. Weitere Informationsquellen sind pornografisches Material (38 %), eigene sexuelle Erfahrungen (34 %) und Bücher (26 %). Knapp die Hälfte wünscht sich den Unterricht als primäre Informationsquelle für sexuelle Themen. 44 Prozent der Befragten bevorzugen Gespräche als Informationsquelle. Deutlich weniger (26 %) möchten Informationen aus dem Internet oder Sozialen Medien erhalten. Bücher werden von 12 Prozent als gewünschte Informationsquelle genannt. Ebenfalls mit 12 Prozent wird pornografisches Material als gewünschte Informationsquelle angegeben und eigene sexuelle Erfahrungen mit 17 Prozent (siehe Abbildung 2).

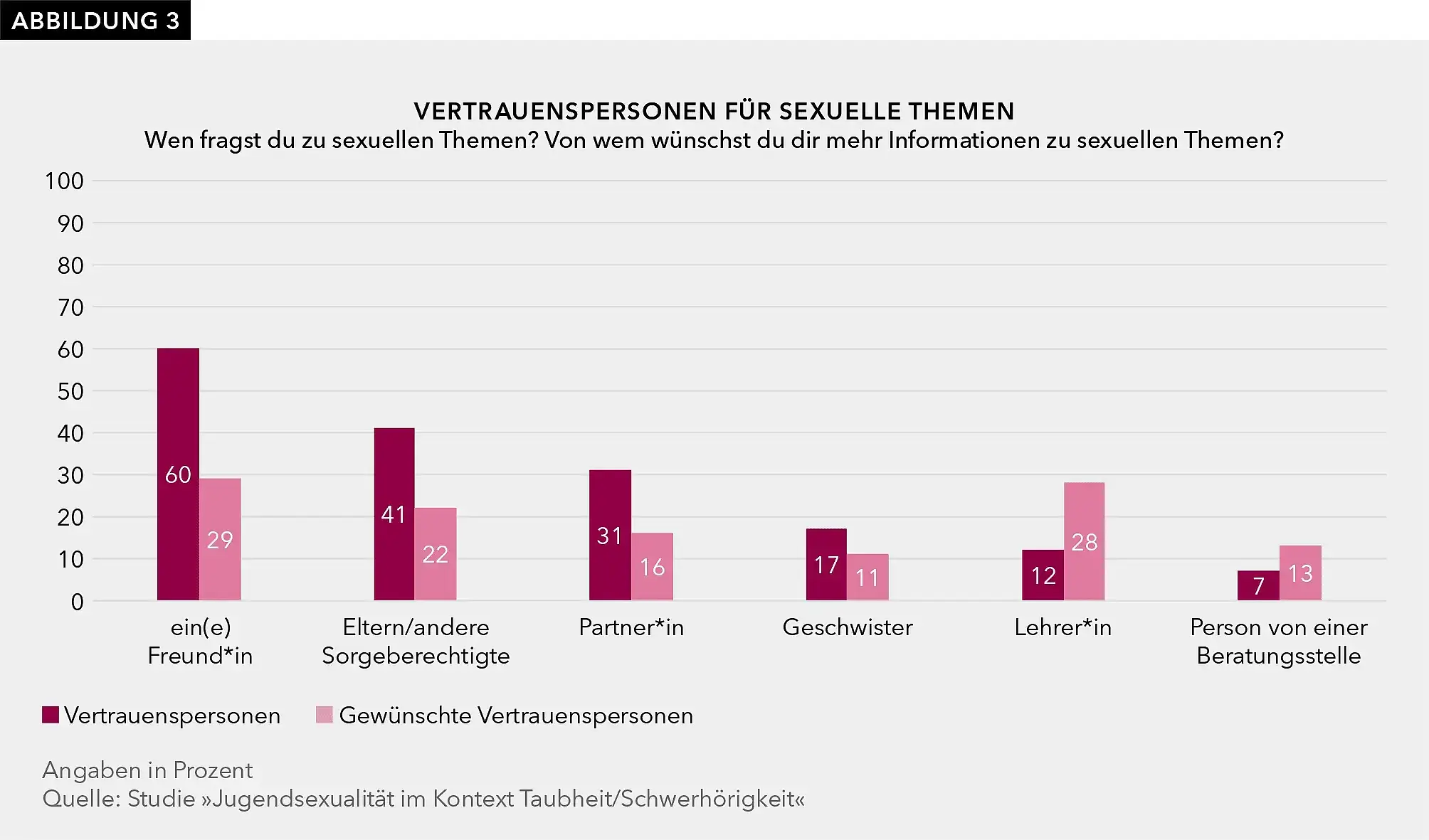

Gespräche als Informationsquelle sind in einer weiteren Frage differenzierter erfasst. Die befragten Schüler*innen geben an, dass Gleichaltrige die wichtigsten Ansprechpersonen für sie sind. Eine deutliche Mehrheit von 60 Prozent wendet sich mit Fragen rund um Sexualität an ihre Freund*innen. Fast ein Drittel (31 %) bespricht diese Themen mit dem/der Partner*in, während 17 Prozent ihre Geschwister ins Vertrauen ziehen. Erwachsene Bezugspersonen spielen ebenfalls eine wichtige, wenn auch im Vergleich zu Gleichaltrigen eine untergeordnete Rolle: 41 Prozent der jungen Menschen fragen ihre Eltern oder Sorgeberechtigten um Rat. Deutlich seltener werden Lehrkräfte (12 %) oder Personen aus Beratungsstellen (7 %) konsultiert (siehe Abbildung 3).

Freund*innen (29 %) werden auch am häufigsten auf die Frage genannt, von wem sich die jungen Menschen mehr Informationen wünschen. Jedoch möchten fast ebenso viele (28 %) von ihren Lehrkräften besser informiert werden, gefolgt von Sorgeberechtigten (22 %). Weniger häufig werden Beratungsstellen (13 %), Partner*innen (16 %) oder Geschwister (11 %) als gewünschte Informationsquellen ausgewählt (siehe Abbildung 3).

Die Ergebnisse zeigen, dass junge Menschen bei Fragen zu sexuellen Themen bevorzugt Gleichaltrige konsultieren, während Eltern bzw. Sorgeberechtigte eine wichtige, aber nachgeordnete Rolle spielen. Jedoch wünschen sich die Befragten nicht nur mehr Informationen von Freund*innen, sondern auch in fast gleichem Maße von Lehrkräften, was deren Potenzial als Informationsquelle unterstreicht. Der Kontext Schule wird im Folgenden näher beleuchtet.

Themen sexueller Aufklärung im Unterricht

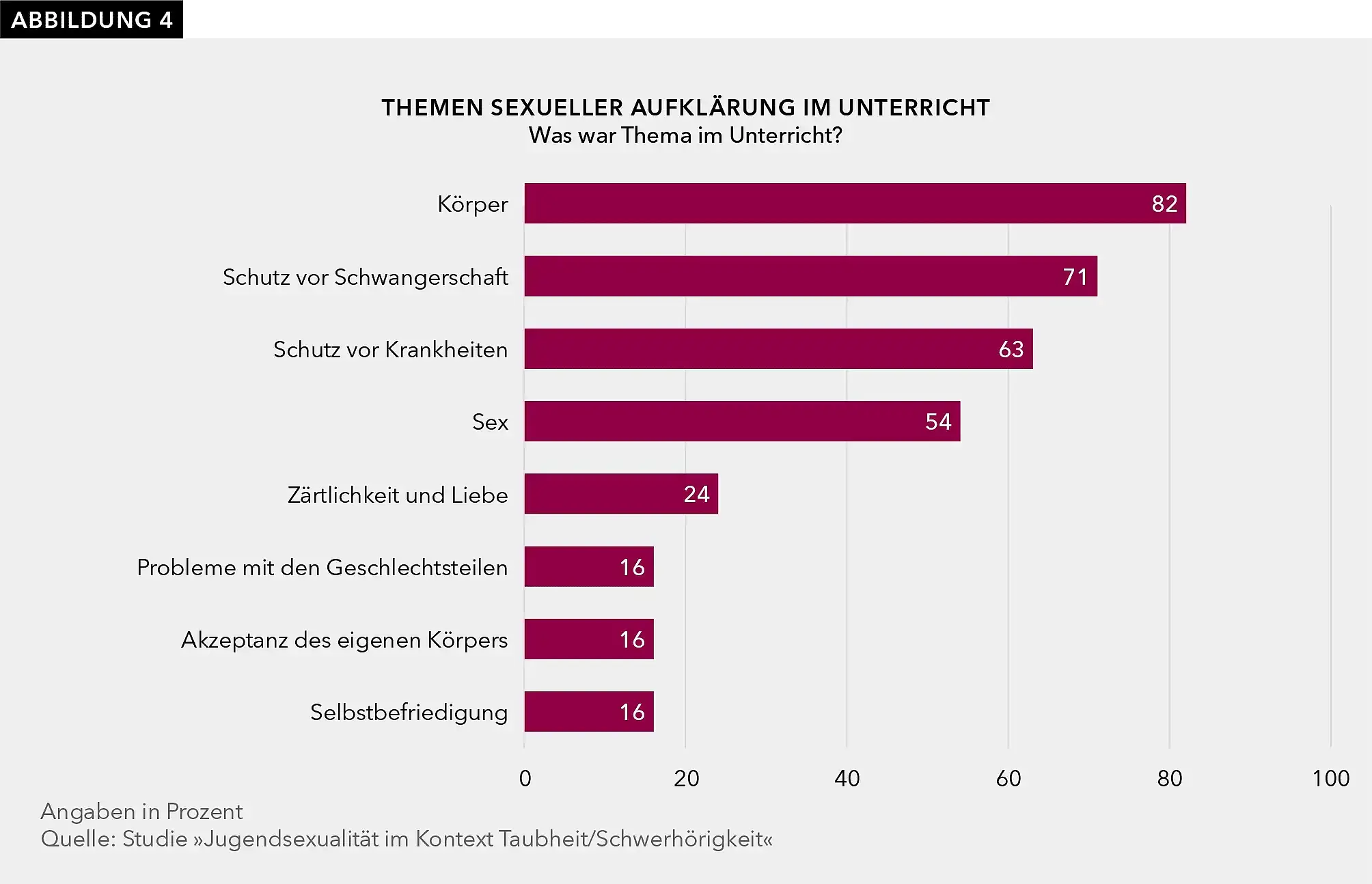

Mit großem Abstand führt das Thema »Körper« die Liste der behandelten Themen im Unterricht an: 82 Prozent der Schüler*innen geben an, dass dieses Thema im Unterricht aufgegriffen wurde. Der Schwerpunkt auf biologische Grundlagen wird durch die weiteren häufig behandelten Themen fortgesetzt: 71 Prozent berichten, dass man »Schutz vor Schwangerschaften« thematisiert hat und 63 Prozent haben über den »Schutz vor Krankheiten« gesprochen. Etwa die Hälfte (54 %) gibt an, dass »Sex« selbst als Thema behandelt wurde. Auffällig ist die aus der Perspektive der jungen Menschen geringe Aufmerksamkeit, die psychosexuellen und soziosexuellen Aspekten gewidmet wird: Nur knapp ein Viertel (24 %) der Befragten hat »Zärtlichkeit und Liebe« im Unterricht besprochen. Themen wie »Probleme mit den Geschlechtsteilen«, »Akzeptanz des eigenen Körpers« und »Selbstbefriedigung« haben jeweils nur 16 Prozent der Schüler*innen im Unterricht diskutiert (siehe Abbildung 4).

Aus den Antworten der jungen Menschen lässt sich vermuten, dass sich der Unterricht stark auf somatosexuelle Aspekte konzentriert, während psychosexuelle und soziosexuelle Aspekte deutlich weniger Beachtung finden.

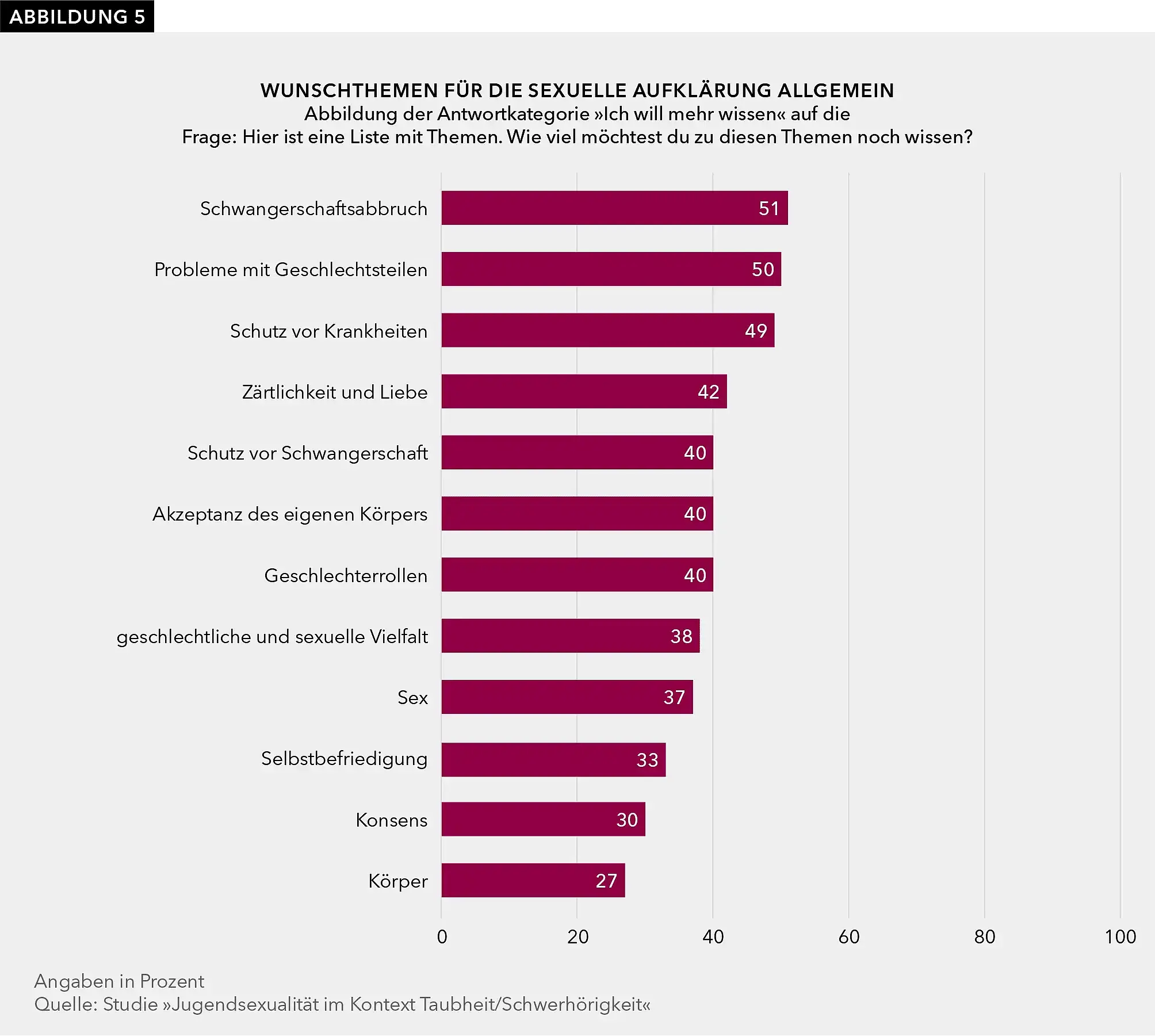

Wunschthemen für die sexuelle Aufklärung allgemein

Die Wunschthemen für die sexuelle Aufklärung allgemein sind breiter als die im Unterricht behandelten Inhalte abgefragt (siehe Abbildung 5). Etwa die Hälfte der Jugendlichen wünscht sich mehr Informationen zu Themen, die potenzielle Risiken und Unsicherheiten adressieren (»Schwangerschaftsabbruch« (51 %), »Probleme mit Geschlechtsteilen« (50 %) und »Schutz vor Krankheiten« (49 %). Ergänzend äußern 40 Prozent der Schüler*innen ein Interesse an Informationen zum »Schutz vor Schwangerschaft«. Zudem besteht ein hoher Informationsbedarf zu psychosexuellen und soziosexuellen Aspekten. 42 Prozent möchten mehr über »Zärtlichkeit und Liebe« erfahren sowie über gesellschaftlich aktuell viel diskutierte Themen wie »Geschlechterrollen« (40 %), »Akzeptanz des eigenen Körpers« (40 %) und »geschlechtliche sowie sexuelle Vielfalt« (38 %). Nicht zuletzt äußern 30 Prozent der Schüler*innen den Wunsch nach mehr Informationen zum Thema »Konsens« – ein zentraler Aspekt für die Entwicklung gesunder und respektvoller Beziehungen. Weiterer Informationsbedarf besteht an den Themen »Sex« (37 %), »Pornografie« und »Prostitution« (jeweils 36 %) sowie »Selbstbefriedigung« (33 %). Am wenigsten zusätzliche Informationen werden zum Thema »Körper« gewünscht (27 %).

Diese Ergebnisse verdeutlichen einen klaren Wunsch nach einer umfassenderen Sexualaufklärung, die über somatosexuelle Grundlagen hinausgeht und auch psycho- und soziosexuelle Aspekte stärker berücksichtigt.

Sexuelle Erfahrungen

Die Studienergebnisse belegen, dass junge Menschen mit Tb/Sh mehrheitlich sexuell aktiv sind. Während 19 Prozent noch über keinerlei sexuelle Erfahrungen verfügen, haben 60 Prozent der Befragten bereits eine andere Person geküsst. 54 Prozent geben an, mit einer anderen Person gekuschelt zu haben. Die Hälfte der Schüler*innen hat Erfahrungen mit Selbstbefriedigung gemacht. Intimere körperliche Kontakte werden von einem geringeren Anteil berichtet: 37 Prozent haben die Geschlechtsteile einer anderen Person berührt und 34 Prozent haben zugestimmt, dass ihre eigenen Geschlechtsteile berührt worden sind. Etwa ein Viertel (26 %) der Schüler*innen hat bereits einvernehmlichen Sex mit einer anderen Person gehabt.

Das Desiderat einer zielgruppengerechten sexuellen Aufklärung zeigt sich auch in den Antworten zum Wissen über den Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Zwar identifiziert eine deutliche Mehrheit (82 %) Kondome korrekt als wirksamen Schutz, jedoch zeigen sich bei anderen Verhütungsmethoden erhebliche Wissenslücken: 30 Prozent glauben fälschlicherweise, dass die Anti-Baby-Pille vor Geschlechtskrankheiten schützt. Von dieser Annahme gehen auch 20 Prozent der Befragten bei Hormon- und Kupferspiralen sowie 18 Prozent der Befragten bei der Pille danach aus. Dass Coitus interruptus vor Geschlechtskrankheiten schützt, glauben 10 Prozent der jungen Menschen. Ebenso viele geben an, bereits so »verhütet« zu haben. 38 Prozent erkennen das regelmäßige Testen auf Geschlechtskrankheiten als wichtige Maßnahme für den Schutz vor Geschlechtskrankheiten an und 35 Prozent wissen, dass bestimmte Impfungen (wie gegen HPV) schützen können. 22 Prozent sind sich der Schutzfunktion von Lecktüchern bewusst. Die Ergebnisse verdeutlichen ein grundlegendes, aber lückenhaftes Wissen über den Schutz vor Geschlechtskrankheiten bei jungen Menschen mit Tb/Sh, was einen dringenden Handlungsbedarf anzeigt.

Fazit und Handlungsbedarfe

Jugendsexualitätsstudie (vormals BZgA) weisen die Ergebnisse der »Jugendsexualitätsstudie im Kontext Taubheit/Schwerhörigkeit« zwei zentrale Unterschiede auf: Zum einen nehmen Eltern bzw. sorgeberechtigte Personen für junge Menschen mit Tb/Sh einen geringeren Stellenwert für die sexuelle Aufklärung ein als bei jungen Menschen, die an der allgemeinen BIÖG-Studie teilgenommen haben. Zum anderen betrachtet ein erheblich größerer Anteil der Befragten mit Tb/Sh Coitus interruptus als eine verlässliche Verhütungsmethode, was nahelegt, dass sie über geringeres Wissen in diesem Bereich verfügen (BZgA, 2020).

Die Erkenntnisse unterstreichen, dass die Schule bei der sexuellen Aufklärung für diese Zielgruppe eine besondere Bedeutung hat. Deshalb werden speziell qualifizierte Lehrkräfte benötigt, was eine Integration dieser Kompetenzen in die Lehramtsausbildung für den Förderschwerpunkt »Hören und Kommunikation« erfordert. Eine qualitativ hochwertige sexuelle Ausklärungsarbeit in der Schule würde dazu beitragen, dass der Austausch unter Gleichaltrigen möglichst fundiert ausfällt und keine Fehlinformationen oder Mythen weiterverbreitet werden. Gleichzeitig sollten Eltern und Sorgeberechtigte in die Lage versetzt werden, stärker ins Gespräch mit jungen Menschen mit Tb/Sh zu kommen. Hier kann zielgruppenspezifisches Aufklärungsmaterial sie unterstützen.

Um Trends bei Veränderungen in der sexuellen Aufklärung der Zielgruppe langfristig zu erfassen und darauf reagieren zu können, ist es erforderlich, diese Gruppe in die zukünftigen Erhebungswellen der BIÖG-Langzeitstudie »Jugendsexualität« einzubeziehen. Durch eine systematische Integration können Interventionen entwickelt werden, die den jeweils aktuellen Bedarfen junger Menschen mit Tb/Sh gerecht werden.

Fußnoten

1 Aktuell wird etwas mehr als die Hälfte der Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt »Hören und Kommunikation« an allgemeinen Schulen unterrichtet. Diese wurden in dieser Stichprobe nicht berücksichtigt.

2 Auf Wunsch der Autorinnen wird in diesem Beitrag der Gender-Stern verwendet.Ge

Literatur

Avemarie, L., Oberleiter, D., Hartmann, E., Schott, M., & Urbann, K. (2023). Digitale sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Taubheit/Hörbehinderung. FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2, 40–47. https://doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2023-2_beitrag_digitale-sexu-gewalt

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 2020). Neunte Welle der BZgA-Studie »Jugendsexualität«. Bundesweite Repräsentativbefragung – Zentrale Studienergebnisse. Köln: BZgA.

Fries, S. (2020). Gewalterfahrungen gehörloser Frauen. Risikofaktoren, Ressourcen und gesundheitliche Folgen. Wiesbaden: Springer.

Maschke, S., & Stecher, L. (2022). »Ich habe so etwas erlebt – und will es nie wieder": Sexualisierte Gewalt aus der Perspektive Jugendlicher: Fakten, Einordnungen und Prävention. Weinheim: Beltz.

Urbann, K., Becker, C., & Avemarie, L. (2023). Zur Sexualaufklärung junger Menschen mit Taubheit und Schwerhörigkeit. FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2, 78–81. https://doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2023-2_beitrag_sexualaufklaerung-kontext-jugend-taubheit-schwerhoerigkeit

Urbann, K., Tenbrink, S., & Avemarie, L. (2022). Gelingende Kommunikation als Schlüssel zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung. Sonderpädagogische Förderung heute 67(1), 43–55. https://doi.org/10.3262/SZ2201043

Alle Links und Literaturangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Zitation

Urbann, K., Avemarie, L., & Becker, C. (2025). Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 47–54.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Dr.in Katharina Urbann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Gebärdensprach- und Audiopädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Unter anderem forscht sie zu sexueller Aufklärung und sexualisierter Gewalt im Kontext von Taubheit/Schwerhörigkeit.

Kontakt: katharina.urbann(at)hu-berlin.de

Dr.in Laura Avemarie ist Professorin für Sonderpädagogik – Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation einschließlich inklusiver Pädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zu ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten zählen u. a. die Themen »Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Taubheit/Hörbehinderung« und »Entwicklung und Förderung exekutiver Funktionen im Kontext von Taubheit/Hörbehinderung«.

Kontakt: Laura.Avemarie(at)edu.lmu.de

Dr.in Claudia Becker ist Professorin für Gebärdensprach- und Audiopädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie forscht u. a. zu Themen der sozial-emotionalen Entwicklung tauber/schwerhöriger Kinder und Jugendlicher und der mehrsprachigen Bildung mit Laut- und Gebärdensprachen.

Kontakt: claudia.becker(at)hu-berlin.de

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek