Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Zielsetzung: Review der Forschungsergebnisse zu den emotionalen, kognitiven und verhaltensbezogenen Ebenen der sexuellen Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen und darauf aufbau-end der Vorschlag eines Modells der sexuellen Entwicklung vom Säuglings- bis zum frühen Erwachsenenalter1 der »Stufen der Sexualität«. Methoden: Literaturübersicht. Ergebnisse: Wir stellen ein Modell der sexuellen Entwicklung vom Säuglings- bis zum frühen Erwachsenenalter vor in Form von Stufen der Sexualität (»Steps of Sexuality«). Schlussfolgerung: Wir postulieren, dass sich die Sexualerziehung auf die emotionalen Bedürfnisse und die positiven Dimensionen/Aspekte der Sexualität fokussieren muss, um »ein körperliches, emotionales, geistiges und soziales Wohlbefinden in Bezug auf die Sexualität« zu fördern.

Einführung

Unter sexueller Entwicklung wird häufig die Zeitspanne vom ersten Kuss bis zum ersten Geschlechtsverkehr verstanden (van der Doef & Reinders, 2018). Diese Sichtweise vereinfacht den sensiblen, lebenslangen persönlichen Prozess auf grob messbare heterosexuelle Handlungen in der relativ kurzen Zeitspanne der Adoleszenz. Menschen sind jedoch ihr ganzes Leben lang sexuell aktiv, und auch Kinder und Jugendliche entwickeln sich in diesem wie in anderen Bereichen ständig weiter (de Graaf & Rademakers, 2011; Flanagan, 2014; McKee et al., 2010). Doch wie verläuft die sexuelle Entwicklung in den verschiedenen Phasen des Kindes- und Jugendalters? Um die sexuelle Entwicklung im Kindes- und Jugendalter als individuellen Reifungsprozess zu verstehen, ist ein umfassenderes, kindzentriertes Denken notwendig. Dies ist sowohl in der Sexualerziehung für die verschiedenen Entwicklungsstufen als auch bei der Modellierung des sich langsam vollziehenden Prozesses für Eltern und Erziehende relevant.

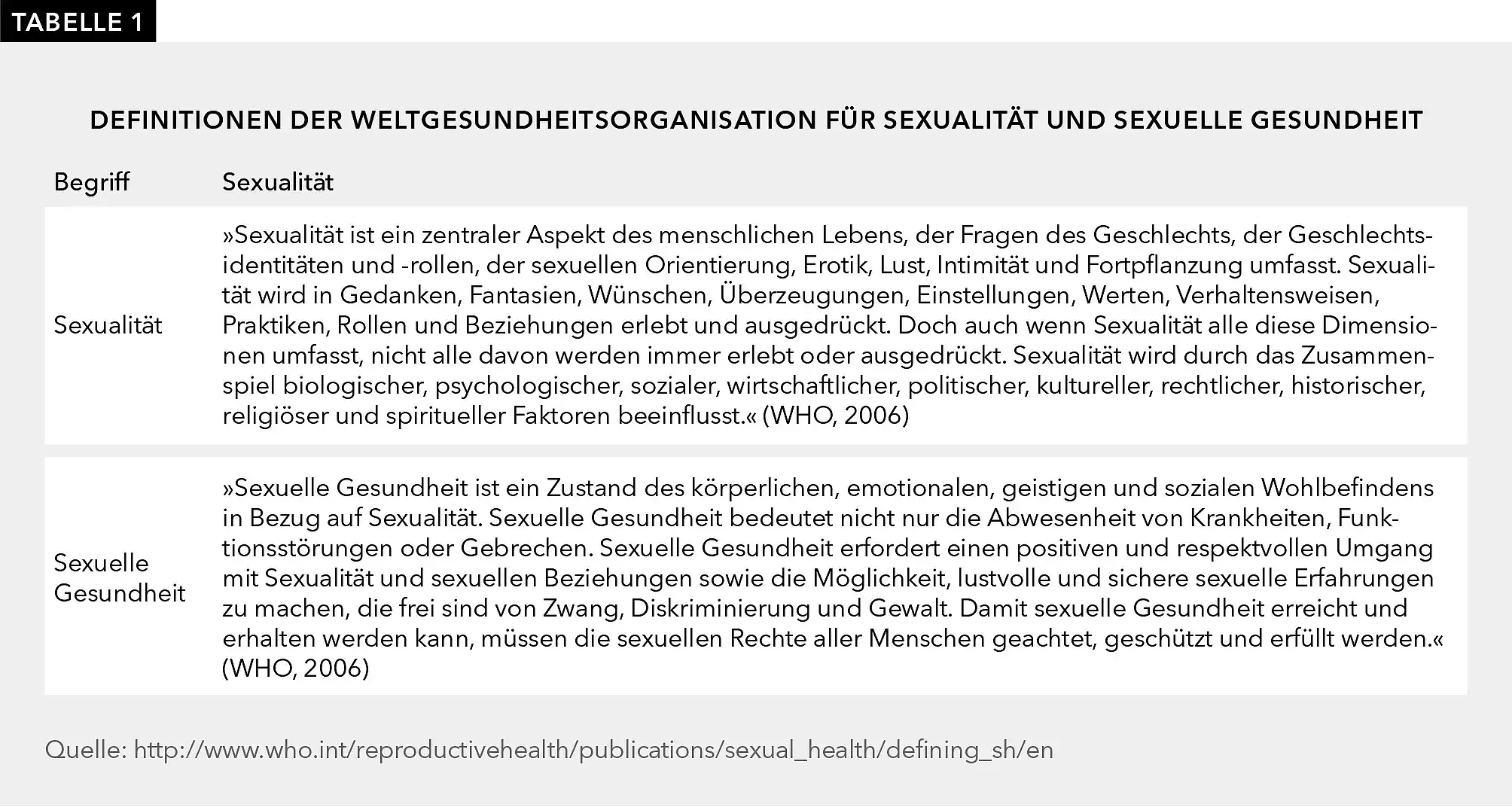

Die Definition von Sexualität und sexueller Gesundheit durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist recht breit gefasst (siehe Tabelle 1). In diesem Sinne sind bei der Konzeptualisierung der kindlichen Sexualität und der Sexualerziehung ein positives, gesundes Selbstwertgefühl und eine auf das Wohlbefinden ausgerichtete, positive Sichtweise erforderlich (Ketting, Friele, Michielsen & European Expert Group on Sexuality Education, 2016; Morawska, Walsh, Grabski & Fletcher, 2015).

Sexualität manifestiert sich in den verschiedenen Entwicklungsphasen auf unterschiedliche Weise. Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Sexualität unterscheiden sich von denen Erwachsener ebenso wie zwischen Minderjährigen verschiedener Alters- und Entwicklungsphasen. Für Kinder ist die Beteiligung an sexuellen Praktiken des Erwachsenenalters (z. B. Vaginal-/Anal-/Oralverkehr) schädlich, auch wenn diese Praktiken für das Wohlbefinden bei Erwachsenen überwiegend positiv und förderlich sind. Jede sexuelle Handlung eines Kindes, an der ein älteres Kind oder ein Erwachsener beteiligt ist, kann sexuellen Kindesmissbrauch darstellen – ein schwerwiegendes Problem in allen Gesellschaften (Stoltenborgh, van Ijzendoorn, Euser & Bakermans-Kranenburg, 2011). In der Adoleszenz beschleunigt sich die sexuelle Entwicklung (Romeo & Kelley, 2009). Die für die Fortpflanzung notwendige körperliche Reife wird früher erreicht als die emotionale Bereitschaft für gegenseitige und verantwortungsvolle sexuelle Kontakte. Damit einhergehend scheinen sexuelle Erfahrungen, die zu früh gesammelt wurden, während der gesamten Entwicklungsspanne mit negativen Folgen verbunden zu sein (Kaltiala-Heino, Marttunen & Fröjd, 2015; Kastbom, Sydsjo, Bladh, Priebe & Svedin, 2015; Savioja, Helminen, Frojd, Marttunen & Kaltiala-Heino, 2015, 2017). Erst gegen Ende der adoleszenten Entwicklung etablieren sich die Bereitschaft und der Wunsch nach intimer genitaler Sexualität. Daher ist es plausibel, anzunehmen, dass es, wie in allen Entwicklungsbereichen, altersspezifische Stufen der sexuellen Entwicklung gibt, die die natürlichen Bedürfnisse, die Bereitschaft und die Intentionen eines Kindes oder eines Jugendlichen widerspiegeln und diese veranschaulichen.

Trotz zunehmender Forschungsergebnisse wissen Fachkräfte im Gesundheits- und Bildungswesen sowie Eltern nur wenig über die normale sexuelle Entwicklung (Balter, van Rhijn & Davies, 2016). Um die sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in allen Entwicklungsphasen zu schützen und zu unterstützen, bedarf es eines klaren und leicht verständlichen Stufenmodells der sexuellen Entwicklung für Eltern, Lehrkräfte und andere Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten (Ketting et al., 2016; Romeo & Kelley, 2009; Weltgesundheitsorganisation, 2010). Ein solches Stufenmodell hilft dabei, die individuelle Phase der normalen und gesunden, nicht verfrühten sexuellen Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen zu verstehen und zu unterstützen. Für die Kinder und Jugendlichen selbst kann ein solches Modell in der Sexualerziehung eingesetzt werden, um deren Selbstverständnis und Respekt für den eigenen Entwicklungsstand sowie die eigenen Bedürfnisse zu fördern und den Stolz und die Freude an der eigenen Entwicklung zu stärken. Dies trägt außerdem dazu bei, die Widerstandsfähigkeit gegenüber äußerem Druck zu fördern, die Entwicklungsbedürfnisse potenzieller Partnerinnen und Partner wertzuschätzen und zu respektieren und Grenzüberschreitungen gegenüber anderen zu vermeiden.

Die meisten Sexualaufklärungsmodelle konzentrieren sich auf die mittlere bis späte Adoleszenz sowie auf die Verhütung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten, indem sie empfehlen, den ersten Sexualkontakt hinauszuzögern, Kondome zu verwenden und Risiken zu vermeiden (Ketting et al., 2016; Koyama, Corliss & Santelli, 2009; Romeo & Kelley, 2009; Weltgesundheitsorganisation, 2010). Diese Herangehensweise beachtet jüngere Menschen zu wenig und vernachlässigt deren emotionalen Bedürfnisse. Es gibt allerdings einige Modelle, die jungen Kindern Sicherheitskompetenzen gegen sexuellen Missbrauch vermitteln (Kenny, Wurtele & Alonso, 2012; MacIntyre & Carr, 1999). Es werden vor allem positive und gesundheitsorientierte Modelle benötigt, die die gesamte Kindheit und Jugend abdecken (Ketting et al., 2016; McKee et al., 2010; Robinson, 2012; Robinson & Davies, 2017; Walker & Milton, 2006).

Wir beschreiben hier ein Modell, das die vielen wichtigen Stufen der sexuellen Entwicklung vor dem ersten Geschlechtsverkehr veranschaulicht, wobei wir insbesondere auf die emotionalen Aspekte der sexuellen Entwicklung fokussieren. Wir beginnen mit einem Überblick über Entwicklungstheorien und die relevante empirische Forschung zum Verständnis der sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen. Anschließend stellen wir ein Stufenmodell der sexuellen Entwicklung vom Säuglings- bis zum jungen Erwachsenenalter vor.

Entwicklungstheorien und Sexualität in den Entwicklungsjahren

Die klassische psychoanalytische Theorie erkannte die Sexualität von Kindern bereits im Säuglingsalter und unterteilte die kindliche Sexualität in die orale, anale und phallische Phase sowie die frühe genitale Phase. In diesen Phasen bezieht sich die Lust vor allem auf das Saugen (Stillen), die Kontrolle über den Stuhlgang und das Urinieren sowie auf genitale Empfindungen (Palombo, Bendicksen & Koch, 2009). Die Idolisierung der Eltern (besonders des gegengeschlechtlichen Elternteils) in der phallischen Phase wurde als sexuelles Verlangen interpretiert, das in dieser Phase unweigerlich zu Frustration führt. Es wurde angenommen, dass die Sexualität in einer darauffolgenden Latenzphase ruht und andere Aspekte der psychosozialen Entwicklung in dem Maße dominieren, dass die Sexualität erst mit dem Beginn der Pubertät und der Entwicklung zur reifen Sexualität (späte genitale Phase; Palombo et al., 2009) eine wichtigere Rolle spielt.

Bindungstheorien (Palombo et al., 2009) gehen davon aus, dass Kinder mit einer angeborenen Bereitschaft auf die Welt kommen, Bindungen zu anderen Menschen einzugehen, die ihnen beim Überleben helfen. Angeborene Verhaltensweisen des Säuglings, wie Weinen und Lächeln, stimulieren die Reaktionen der Bezugsperson(en), und es entsteht eine Bindung. Die primäre Bezugsperson bietet dem Säugling eine sichere Basis, von der aus er die Welt erkunden kann. Wichtig ist dabei, dass diese Bindungsbeziehung als Prototyp für alle zukünftigen sozialen Beziehungen dient (Palombo et al., 2009). Dies ist für die sexuelle Entwicklung insofern relevant, als der primäre Bindungsstil die emotionalen Reaktionen im Zusammenhang mit sozialen Beziehungen im jungen Erwachsenenalter beeinflusst. Ein sicherer Bindungsstil ist eng mit einem größeren Ausmaß an positivem Affekt verbunden (Torquati & Raffaelli, 2004).

Erikson (1950) beschrieb die menschliche Entwicklung als eine Abfolge von Entwicklungsstufen vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter. Jede Stufe bringt eine charakteristische psychosoziale Krise mit sich, die positiv gelöst werden muss, damit die Entwicklung weitergehen kann. Die ersten Stufen heißen, entsprechend der jeweils herausragenden Entwicklungsaufgabe: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen (0–18 Monate), Autonomie vs. Scham und Zweifel (18–36 Monate) und Initiative vs. Schuldgefühl (3–5 Jahre). Die abgeschlossenen Entwicklungsphasen führen zu einem Gefühl des Vertrauens, das sich auch auf andere Beziehungen als die primäre Fürsorge auswirkt, und zu einem wachsenden Gefühl der Unabhängigkeit und Autonomie. Die entstandene Initiative ermöglicht das Erproben zwischenmenschlicher Fähigkeiten. Vertrauen, Autonomie und Initiative sind allesamt von unmittelbarer Bedeutung für emotional bedeutsame, romantische und erotische Beziehungen. Zwischen dem 5. und dem 12. Lebensjahr stehen die Entwicklungsaufgaben nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sexualität. In der Adoleszenz (12–18 Jahre) konzentriert sich die Entwicklung auf Identität und Identitätsdiffusion (Rollenkonflikte): Der Heranwachsende erforscht dabei aktiv Identitätsoptionen, wobei Sexualität und Geschlechtsidentität im Mittelpunkt stehen. Intimität, der wichtigste Aspekt der Entwicklung im Erwachsenenalter, entsteht durch die erfolgreiche Bewältigung der Identitätskrise (Erikson, 1950; Palombo et al., 2009).

Nach der Theorie der Entwicklungsaufgaben (Havighurst, 1948; Seiffge-Krenke & Gelhaar, 2008) ist die erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben einer bestimmten Stufe auch eine Voraussetzung für den Erfolg in den nachfolgenden Stufen. Diese Aufgaben ergeben sich aus dem Zusammenspiel von körperlicher Entwicklung, persönlichen Eigenschaften und gesellschaftlichen Erwartungen. Zu den Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz gehören zum Beispiel die Akzeptanz des eigenen Körpers, die Übernahme einer geschlechtsspezifischen sozialen Rolle, die Erlangung emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern, die Entwicklung enger Beziehungen zu Gleichaltrigen des eigenen und des anderen Geschlechts, die Vorbereitung auf einen Beruf und auf Ehe und Familie, die Festlegung eines persönlichen Wertesystems oder einer Ethik und die Übernahme sozial verantwortlichen Verhaltens. Die Entwicklung von Jugendlichen ist daher in hohem Maße von Fragen der Sexualität geprägt.

Der Natur-Umwelt-Hintergrund von geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen und Geschlechtsidentität

Jede Untersuchung der sexuellen Entwicklung umfasst im weitesten Sinne die Geschlechtsidentität und geschlechtsspezifisches Verhalten (de Graaf & Rademakers, 2011). Die Entwicklung geschlechtsspezifischen Verhaltens und der Geschlechtsidentität wurde hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt kognitiver und sozialer Lerntheorien untersucht, die davon ausgehen, dass Menschen aktive Konstrukteure kognitiver Schemata sind – einschließlich der Geschlechtsidentität –, die in ständiger Interaktion mit der Umwelt stehen (Martin & Ruble, 2010). Die biologische Forschung hat sich auf proximale und distale biologische Einflüsse, genetische und epigenetische oder hormonelle und neuronale Mechanismen sowie Unterschiede in der Hirnanatomie bei der Entwicklung geschlechtsspezifischen Verhaltens und der Geschlechtsidentität konzentriert (Alanko et al., 2010; Knickmeyer et al., 2013; McCarthy et al., 2009). Es gibt strukturelle und funktionelle Geschlechterunterschiede im Gehirn, von denen einige über die gesamte Lebensspanne hinweg und andere nur während bestimmter Entwicklungsphasen beobachtet werden. Geschlechtsspezifische Unterschiede im Gehirn werden weitgehend durch die Exposition gegenüber Steroidhormonen während einer sensiblen perinatalen Periode bestimmt, die einerseits Auswirkungen auf spätere hormonelle und nichthormonelle Reaktionen während der gesamten Lebensspanne haben und andererseits mit den Genen auf den Geschlechtschromosomen zusammenhängen. Darüber hinaus gibt es eine ständige Wechselwirkung zwischen Genen und Erfahrungen, die sogenannte Epigenetik, die die Ausprägung von Genen verändert, ohne die zugrunde liegende DNA-Sequenz selbst zu verändern. So können beispielsweise frühe soziale Erfahrungen einen solchen epigenetischen Einfluss ausüben, der letztlich zu dauerhaften Geschlechtsunterschieden in Gehirn und Verhalten führt (Beard et al., 2015; Marrocco & McEwen 2016; Ratnu, Emami & Bredy, 2017).

Die Erforschung kindlicher Sexualität

Die Forschungsmethoden zur Gewinnung empirischer Erkenntnisse über das Sexualverhalten von Kindern verschiedener Altersstufen umfassen die direkte Beobachtung, die Befragung von Bezugspersonen wie Eltern und frühpädagogischen Fachkräften zu den Verhaltensweisen gesunder Kinder, die nach bestem Wissen und Gewissen nicht sexuell missbraucht wurden, die Befragung der Kinder selbst und die Sammlung retrospektiver Informationen von Jugendlichen oder Erwachsenen (de Graaf & Rademakers, 2011; Elkovitch, Latzman, Hansen & Flood, 2009). Spezifische Messinstrumente, die in den Erhebungen von Betreuungspersonen verwendet werden, wie das Child Sexual Behavior Inventory (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston & Shafran, 1998), ermöglichen Vergleiche zwischen verschiedenen Kulturen und Settings. Sehr kleine Kinder können nicht befragt werden; andererseits lernen Kinder die sozialen Normen, die in allen Kulturen die offene Zurschaustellung von Sexualität einschränken, sodass die von Erwachsenen beobachteten Verhaltensweisen nur einen Teil aller möglichen auftretenden Verhaltensweisen darstellen, was den Wert der Beobachtungen durch die Bezugspersonen einschränkt. Retrospektive Datenerhebungen bei Jugendlichen und Erwachsenen sind anfällig für Erinnerungsverzerrungen. Die kindliche Sexualität stellt möglicherweise ein sensibleres Thema als andere Aspekte der kindlichen Entwicklung dar, ja sogar ein kulturelles Tabu, was sich wahrscheinlich in der relativ geringen Anzahl der verfügbaren empirischen Ergebnisse widerspiegelt. Die sexuelle Entwicklung im Kindesalter ist und bleibt ein schwieriges Thema für die empirische Forschung.

Empirische Befunde zur Sexualität in der Kindheit

Obwohl es bereits vor einem Jahrhundert Theorien über die kindliche Sexualität gab, galten vorpubertäre Kinder lange Zeit als asexuell. Jegliches sexuelle Verhalten wurde als Zeichen einer pathologischen Sexualisierung angesehen, die wahrscheinlich auf sexuellen Missbrauch (Elkovitch et al., 2009) oder sogar auf einen angehenden Sexualstraftäter hindeutete (Martin, 2014). Die wachsende Zahl neuerer empirischer Untersuchungen hat jedoch eine Reihe von Sexualverhaltensweisen bei präpubertären Kindern aus frühen Entwicklungsphasen dokumentiert, die offensichtlich normal sind und eine positive Entwicklung widerspiegeln.

Sexualität bei Kindern: Verhaltensebene

In ihrem Überblick über die empirische Forschung zur Sexualität im Kindesalter zwischen 1980 und 2009 fanden de Graaf und Rademarkers (2011) nur eine einzige Studie, die das altersspezifische Sexualverhalten bei Säuglingen und Kleinkindern von der Geburt bis zum Alter von zwei Jahren empirisch untersuchte. Diese Beobachtungsstudie an Kleinkindern in einer Kindertagesstätte stellte Berührungen der Genitalien, die von Gesichtsausdrücken begleitet wurden, die auf Stimulation schließen ließen, bei Jungen ab einem Alter von sechs Monaten und bei Mädchen ab acht Monaten fest (Galenson, 1990). Ab dem zweiten Lebensjahr verzeichnete sie eine rhythmische Stimulation der Genitalien, die von Gesichtsausdrücken und physiologischen Reaktionen begleitet wurden, die auf Vergnügen hindeuteten. Rödöö und Hellberg (2013) stellten eine Fallserie von 19 gesunden Mädchen im Säuglingsalter vor, die im Alter von 3–15 Monaten mit der Masturbation begannen. Es wurden umfangreiche medizinische (neurologische) Untersuchungen durchgeführt, da bei den Kindern häufig zunächst Anfälle oder Dyskinesien vermutet wurden. Die Kinder entwickelten sich jedoch normal und hörten im Durchschnitt mit 5,5 Jahren auf zu masturbieren (soweit die Eltern dies beobachten konnten).

Friedrich et al. (1998) untersuchten in den USA das von den Müttern berichtete Sexualverhalten von Kindern im Alter von 2–12 Jahren, bei denen kein Verdacht auf sexuellen Missbrauch bestand. Insgesamt wurde berichtet, dass jüngere Kinder mehr sexuelle Verhaltensweisen zeigten als ältere, wobei die Häufigkeit im Alter von fünf Jahren am höchsten war. Zu den häufigsten sexuellen Verhaltensweisen gehörten selbststimulierende Verhaltensweisen, exhibitionistische Verhaltensweisen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit persönlichen Grenzen. Mehr als ein Fünftel der Kinder im Alter von 2–5 Jahren wurde dabei beobachtet, wie sie in der Öffentlichkeit und zu Hause ihre Geschlechtsteile berührten und stimulierten, die Brüste ihrer Mutter berührten und versuchten, andere Personen unbekleidet oder nackt zu sehen. Von den Kindern im Alter von 6–9 Jahren berührten mehr als ein Fünftel zu Hause ihre eigenen Geschlechtsteile und versuchten, andere Personen unbekleidet oder nackt zu sehen. Bei etwa einem Viertel der 10–12-Jährigen war das am häufigsten beobachtete Verhalten Interesse am anderen Geschlecht. Aufdringliche sexuelle Verhaltensweisen, wie z. B. andere zu sexuellen Handlungen aufzufordern, den Geschlechtsverkehr mit anderen Kindern nachzuahmen, den Mund auf sexuelle Körperteile zu legen, Sex mit Spielzeug zu spielen oder sexuelle Geräusche zu machen, waren selten (<1 %). Schoentjes, Deboutte und Friedrich (1999) aus den Niederlanden erzielten ähnliche Ergebnisse.

Larsson und Svedin (2001) untersuchten das Sexualverhalten schwedischer Kinder im Alter von 2–6 Jahren anhand von Berichten ihrer Mütter. Insgesamt waren sexuelle Verhaltensweisen üblich und nahmen in dieser Altersgruppe sogar zu. Die am häufigsten beobachteten Verhaltensweisen (>40 %) waren Doktorspiele, das Berühren der eigenen Genitalien zu Hause, das Betrachten der Genitalien anderer Kinder während alltäglicher Routinen (Toilette, Windelwechsel), das nackte Herumlaufen zu Hause, der Versuch, andere beim Ausziehen zu beobachten, die Neugierde auf den Penis des Vaters und das Berühren der Brüste der Mutter. Wie bereits von Okami, Olmstead und Abramson (1997) festgestellt, sollte das nicht aufdringliche Spiel, das geschlechtsspezifisches Verhalten und sexuelle Neugier umfasst, als normaler Teil der Entwicklung von Vorschulkindern angesehen werden. Sandnabba, Santtila, Wannas und Krook (2003) aus Finnland kamen zu ähnlichen Ergebnissen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Verhaltensweisen, die das Interesse am eigenen Körper und am Körper anderer sowie an Geschlechterrollen und Affekte zeigen, weitverbreitet sind. Sexuell explizites Verhalten wie die Neigung, sich betont sexuell zu kleiden, zu gehen, zu handeln und zu gestikulieren sowie mit Erwachsenen über sexuelle Angelegenheiten zu sprechen und mit Spielzeug Sex zu spielen, sind weitaus seltener. Auch aufdringliche sexuelle Verhaltensweisen sind bei Kleinkindern selten (Friedrich et al., 1998; Larsson & Svedin, 2001; Sandnabba et al., 2003; Schoentjes et al., 1999).

Obwohl die Beobachtungen von Bezugspersonen darauf hindeuten, dass die Häufigkeit vieler sexueller Verhaltensweisen vom Vorschulalter bis zur mittleren Kindheit und Vorpubertät abnimmt, deuten retrospektive Berichte von Jugendlichen und Erwachsenen eher darauf hin, dass sie in Wirklichkeit zunehmen (de Graaf & Rademakers, 2011).

In einer Studie von Larsson und Svedin (2002) erinnerten sich etwa 20–40 Prozent der jungen erwachsenen Männer an sexuelle Verhaltensweisen wie das Erforschen des eigenen Körpers einschließlich der Genitalien, Selbstbefriedigung und Masturbation, das Anschauen pornografischen Materials und das sexuelle Necken von Gleichaltrigen bereits im Alter von 6–10 Jahren. Diese Verhaltensweisen wurden auch von weiblichen Jugendlichen häufig berichtet: Zwischen 6 Prozent und 7 Prozent gaben an, in der mittleren Kindheit bis zum Orgasmus masturbiert zu haben. Die jungen Erwachsenen berichteten ebenfalls über sexuelle Erfahrungen mit anderen Kindern im Alter von 6–10 Jahren, wobei ein Fünftel bis ein Drittel der Jungen (etwas weniger Mädchen) angibt, über Sex gesprochen, geküsst und umarmt, Pornografie angeschaut, sexuell geneckt, Geschlechtsverkehr nachgeahmt und Genitalien gezeigt zu haben. Diese sexuellen Verhaltensweisen in der mittleren Kindheit finden in der Regel statt, ohne dass Erwachsene sie mitbekommen.

Studien, die auf Befragungen und Erhebungen unter präpubertären Kindern selbst sowie auf retrospektiv erhobenen Daten älterer Probanden beruhen, legen nahe, dass 10- bis 12-Jährige häufig an Sex denken, darüber sprechen und davon träumen, sexuell explizites Material ansehen und bis zum Orgasmus masturbieren (de Graaf & Rademakers, 2011; Larsson & Svedin, 2002; Mallants & Casteels, 2008). Ballester Arnal und Gil Llario (2006) berichteten, dass auf der Grundlage einer Befragung von 9- bis 14-Jährigen in Spanien etwa 8 Prozent der Jungen im Alter von 9–10 Jahren, 47 Prozent im Alter von 11–12 Jahren und 87 Prozent im Alter von 13–14 Jahren masturbierten. In der letztgenannten Gruppe masturbierte die Mehrheit der Jungen sogar mehrmals pro Woche. Bei den Mädchen wurde Masturbation nur in der Altersgruppe der 13- bis 14-Jährigen angegeben, und zwar deutlich seltener als bei den Jungen (19 %). Von den 9- bis 10-jährigen Jungen berichteten 6 Prozent, von den 13- bis 14-jährigen Jungen 66 Prozent über sexuelle Fantasien. Bei den Mädchen hingegen wurden sexuelle Fantasien nur von den 13- bis 14-Jährigen (15 %) angegeben, von den jüngeren Altersgruppen dagegen gar nicht. Von den 11- bis 12-jährigen Jungen gaben 15 Prozent und in der Altersgruppe der 13- bis 14-Jährigen 25 Prozent an, mit einer anderen Person sexuellen Kontakt gehabt zu haben; bei den Mädchen wurde ein solcher Kontakt nur in der Altersgruppe der 13- bis 14-Jährigen (16 %) berichtet. Homophobe Einstellungen und die Überzeugung, dass Selbstbefriedigung und das Betrachten von Pornografie schädlich seien, nahmen mit dem Alter ab. Ein beträchtlicher Anteil der Jungen im Alter von 9–10 Jahren war bereits über die Größe ihres Penis besorgt. In der retrospektiven Studie von Larsson und Svedin (2002) erinnerten sich 30–60 Prozent der Jungen an das alleinige Anschauen von Pornografie, an das Erkunden des eigenen Körpers einschließlich der Genitalien, an das Streicheln der Genitalien und an das Masturbieren bis zum Orgasmus. Zwischen einem Fünftel und der Hälfte beider Geschlechter erinnerte sich an sexuelle Erfahrungen mit einem anderen Kind, wie z. B. über Sex zu sprechen, sich zu küssen und zu umarmen, Pornografie anzuschauen, sexuelle Anspielungen zu machen und Interaktionen nachzuahmen. Griffee, O'Keefe, Beard, Young, Kommor und Linz (2014) schlugen auf der Grundlage ihrer retrospektiven Studie zum Sexualverhalten von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter vor, dass die Erkundung der eigenen Sexualität, z. B. durch Masturbation während der Vorpubertät, für die Entwicklung eines gesunden sexuellen Verlangens und eines aktiven Sexualverhaltens im Erwachsenenalter notwendig sei.

Kognitive Aspekte der sexuellen Entwicklung bei Kindern

Das Erlernen sozialer Normen ist ein wichtiger kognitiver Aspekt der sexuellen Entwicklung. In einer Befragung des Personals finnischer Kindertagesstätten stellten 48 Prozent der Befragten fest, dass bereits Kinder vom Säuglingsalter bis zum Alter von sechs Jahren häufig sexuelle Erkundungen und Spiele durchführen, meist außerhalb der Sichtweite von Erwachsenen (Cacciatore et al., in Vorbereitung). 30 Prozent meinten auch, dass Kinder durch ihr Verhalten oft zu erkennen geben, dass sie die Privatsphäre wahrnehmen und das Bedürfnis anderer nach Privatsphäre respektieren. Die Ergebnisse einer aktuellen kanadischen Studie (Balter et al., 2016) stimmen damit überein.

Der kognitive Aspekt der Sexualität umfasst auch das Wissen. Die Studien von Gordon, Schroeder und Abrams (1990), Volbert (2000) sowie Brilleslijper-Kater und Baartman (2000) untersuchten das Wissen von 2- bis 7-jährigen Kindern über geschlechtsspezifische und geschlechtsneutrale Körperteile, Geschlechtsunterschiede, Missbrauchsprävention, Schwangerschaft und sexuelle Verhaltensweisen von Erwachsenen, wobei auch das Verständnis der Kinder für angemessene Bilder herangezogen wurde. Mit zunehmendem Alter nahm das Wissen über all diese Themen zu, allerdings wussten die Kinder während der gesamten Vorschulzeit viel weniger über die Sexualität Erwachsener, Missbrauchsprävention und Schwangerschaft als über Körperteile und Geschlechtsunterschiede. Insbesondere zeigten die Kinder wenig Kenntnisse über die Sexualität bei Erwachsenen.

Interviewstudien mit Kindern im Alter von 6–9 Jahren ergaben außerdem, dass das Wissen über Schwangerschaft, Geburt, Fortpflanzung und sexuelles Verhalten im Erwachsenenalter im Allgemeinen in der mittleren Kindheit zunimmt, obwohl es durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern gibt. Kinder in diesem Alter wissen oft, dass Geschlechtsverkehr notwendig ist, um ein Kind zu bekommen, aber sie verstehen Geschlechtsverkehr nicht als Quelle der Lust (de Graaf & Rademakers, 2011). Im Alter von 10–12 Jahren wissen die meisten Kinder, dass Geschlechtsverkehr nicht nur für die Fortpflanzung notwendig ist, sondern auch aus anderen Gründen praktiziert wird (de Graaf & Rademakers, 2011). Das kognitive Verständnis sozialer Normen führt dazu, dass erwachsene Bezugspersonen das Sexualverhalten von Kindern in der Vorpubertät in der Regel nicht kennen (de Graaf & Rademakers, 2011; Friedrich et al., 1998; Schoentjes et al., 1999).

Liebe

Liebe ist eine zentrale Emotion im Zusammenhang mit der menschlichen Sexualität. Die Bedeutung und der Ausdruck von Sexualität durch den Ausdruck von Liebesgefühlen sowie die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken und mitzuteilen, sind wesentliche Fähigkeiten für die spätere Sexualität. Es kommt vor, dass Kinder ihre Eltern oder andere nahestehende Erwachsene bitten, sie zu heiraten, wobei dieser Wunsch ein Ausdruck tiefer Zuneigung und Verbundenheit ist. In einer Umfrage unter dem Personal bei finnischen Kindertagesstätten (Cacciatore et al., in Vorbereitung) hatten fast alle Befragten davon gehört, 14 Prozent von ihnen sogar täglich, wie Kinder über ihre Liebe zu anderen Kindern sprachen, und 49 Prozent hatten beobachtet, dass Kinder ihre Liebe häufig durch Verhaltensweisen wie Küssen und Umarmen zum Ausdruck brachten. Kussjagd-Spiele sind weltweit als Teil der Spielkultur von Kleinkindern bekannt (Holford, Renold & Huuki, 2013; Lamb & Coakley, 1993; Robinson, 2012; Stone, Ingham & Gibbins, 2013). Interviewstudien mit Kindern selbst deuten darauf hin, dass sich viele Kinder in der mittleren Kindheit (6–9 Jahre) oder sogar noch früher zum ersten Mal verlieben (de Graaf & Rademakers, 2011; Robinson, 2012). Kinder können gut unterscheiden zwischen der Liebe zu ihrer Mutter und ihrem Vater und der Liebe zu einer besonderen Freundin, einem besonderen Freund, einem Gleichaltrigen. Sie verstehen, dass bestimmte Verhaltensweisen wie das Küssen Ausdruck der besonderen Gefühle für die geliebte Person sind. Die Erfahrung, eine Freundin oder einen Freund zu lieben, kann für Kinder zwischen 3 und 5 Jahren bereits sehr stark und tiefgehend sein (Robinson, 2012).

Liebesgefühle und Küsse können auch an gleichgeschlechtliche Kinder gerichtet werden (Holford et al., 2013; Robinson, 2012). Soziokulturelle Studien haben gezeigt, dass Liebe und Romantik eine zentrale Rolle im Spiel einnehmen und ein wichtiges Gesprächsthema im mittleren Kindesalter und in der Vorpubertät, insbesondere bei Mädchen, darstellen (Anttila, 2009). Kinder fantasieren sowohl über ein ideales zukünftiges Leben mit einem idealen Partner als auch über gleichaltrige Liebesobjekte, und sie teilen und verarbeiten diese Fantasien im Spiel. Verliebtheit wird gemeinsam mit Freunden erlebt, wird jedoch dem Objekt dieser Gefühle nicht gestanden. Die für diese Entwicklungsphase typischen partnerschaftlichen Beziehungen werden gemeinschaftlich gestaltet und erlebt. Viele Ausdrucksformen in der vorpubertären Beziehungskultur stehen im Gegensatz zu den Beziehungsmodellen von Erwachsenen. Beispielsweise wird von einem Paar nicht unbedingt erwartet, dass es sich auch nur einmal trifft; die andere Partei, in der Regel der Junge, muss nicht einmal wissen, dass er mit jemandem zusammen ist (Anttila, 2009).

Sexuelle Entwicklung in der Adoleszenz

Der pubertäre Anstieg der Sexualhormone löst die Entwicklung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale aus und steigert insgesamt das sexuelle Interesse. Sexualsteroide haben auch einen großen Einfluss auf die Gehirnentwicklung (Paus, Keshavan & Giedd, 2008). Bedeutende Veränderungen finden in den körperlichen, kognitiven und emotionalen Bereichen der Entwicklung statt wie auch in den sozialen Interaktionen. Die verschiedenen Facetten der Entwicklung gehen während der Adoleszenz in unterschiedlichem Tempo (Steinberg, 2005, 2008) voran – mit erheblichen Auswirkungen auf die sexuelle Entwicklung und das Sexualverhalten. Jugendliche sind körperlich in der Lage, genitalen Geschlechtsverkehr mit Erwachsenen aufzunehmen und sich fortzupflanzen, und zwar früher, als sie sowohl kognitiv als auch emotional dazu fähig wären. Die Pubertät verstärkt die emotionale Erregbarkeit, die Belohnungsorientierung und die Sehnsucht nach Gefühlen, lange bevor die Reifung der Frontallappen regulatorische Kompetenzen ermöglicht (Steinberg, 2005, 2008). Obwohl sich grundlegende kognitive Prozesse – und sogar das theoretisch-abstrakte Denken – schnell auf das Niveau Erwachsener entwickeln, hängt das Denkvermögen von Jugendlichen nicht nur von ihren kognitiven Fähigkeiten ab, sondern auch von Affekten, sozialen Kontexten und den sozialen Fähigkeiten, die für die Bewältigung emotional belasteter Situationen erforderlich sind. Affektive und soziale Aspekte können Entscheidungen stärker beeinflussen als das kognitive Abwägen von Risiken und Vorteilen: Innere Aufregung, angenehme Erfahrungen oder soziale Vorteile können für Jugendliche attraktiver erscheinen als Sicherheit oder Risikovermeidung (Koyama et al., 2009; Steinberg, 2008; Templeton, Lohan, Kelly & Lundy, 2017). So lassen sich Jugendliche auch auf sexuelle Begegnungen ein, ehe sie emotional dazu bereit sind, auch auf solche, die Risiken für ihre emotionale und körperliche Gesundheit und ihr Wohlbefinden bergen (Savioja et al., 2015).

Soziale Beziehungen, Romantik und Paarbildung in der Adoleszenz

In der frühen Adoleszenz (ca. 12–14 Jahre) bedeutet die Anpassung an die raschen körperlichen Veränderungen eine große Entwicklungsherausforderung (Blos, 1979). Der wachsende Wunsch nach Autonomie und Unabhängigkeit von den Eltern äußert sich in einem zunehmenden Wunsch, sich Gruppen von Gleichaltrigen anzuschließen, die oft idealisiert werden und einen starken Einfluss auf die Jugendlichen ausüben. Die Identifikation mit Gleichaltrigen äußert sich in ähnlichem Aussehen und Verhalten. Das Bewusstsein für Sexualität nimmt zu und das Interesse an romantischen Beziehungen wächst. Interaktionen mit dem anderen Geschlecht nehmen zu und die Peergroups entwickeln sich allmählich von gleichgeschlechtlichen zu gemischtgeschlechtlichen Gruppen (McMaster, Connolly, Pepler & Craig, 2002; Sanders, 2013). Negative Interaktionen, wie z. B. Mobbing, werden ebenfalls durch ein erhöhtes sexuelles Bewusstsein beeinflusst, beispielsweise in Form einer Zunahme von geschlechtsübergreifendem Mobbing und der ausgeprägt sexuellen Natur dieses Mobbings (Kaltiala-Heino, Savioja, Frojd & Marttunen, 2018).

Dyadische Freundschaften und »feste Beziehungen« können sich bereits in der frühen Adoleszenz entwickeln, auch wenn die kulturellen und kontextuellen Unterschiede noch sehr groß sind (Zimmer-Gembeck, 2002). In gemischtgeschlechtlichen Gruppen knüpfen Jugendliche eher Kontakte mit romantischem Charakter. Intensive, voneinander abhängige Freundschaften sind typisch für die frühe Adoleszenz und dienen auch der Entwicklung von Fähigkeiten, die für ausgewogene romantische Beziehungen erforderlich sind. Sowohl in engen Freundschaften als auch bei Verabredungen konzentrieren sich Jugendliche mehr auf sich selbst und ihren sozialen Status als auf die Persönlichkeit, die Gefühle und die Bedürfnisse des anderen (Sanders, 2013; Selfhout, Branje & Meeus, 2009; Zimmer-Gembeck, 2002). Intensive dyadische Freundschaften scheinen eher für Mädchen typisch zu sein, während Jungen während der gesamten Adoleszenz eine weniger engagierte Sozialisation in Gruppen präferieren (Miething et al., 2016; Selfhout et al., 2009).

In der mittleren Adoleszenz (15–17 Jahre) nimmt die Bedeutung der Gleichaltrigengruppe weiter zu. Verliebtheit und dyadische Beziehungen werden häufiger, dennoch können die Gefühle turbulent und die Beziehungen von kurzer Dauer sein (Sanders, 2013; Zimmer-Gembeck, 2002). In der späten Adoleszenz (18–22 Jahre) kann die Bedeutung von Gleichaltrigengruppen zugunsten der größeren Bedeutung von tiefgehenden Freundschaften und romantischen Beziehungen abnehmen, die tendenziell dauerhafter sind und auf Gegenseitigkeit beruhen (Lantagne & Furman, 2017; Miething et al., 2016; Sanders, 2013; Zimmer-Gembeck, 2002).

Feste Partnerschaften haben unterschiedliche Assoziationen mit dem Wohlbefinden in den verschiedenen Phasen der jugendlichen Entwicklung. Frühe Bindungen werden mit emotionalen und Verhaltensproblemen in Verbindung gebracht (Connolly & McIsaac, 2009), bei älteren Jugendlichen dagegen wird das Fehlen von solchen Verabredungen mit emotionalen Problemen assoziiert (La Greca & Harrison, 2005). Es scheint, dass feste Bindungen und romantische Beziehungen, wenn sie denn auf dieser Entwicklungsstufe stattfinden und somit eine wichtige Aufgabe darstellen (Erikson, 1950; Furman & Collibee, 2014; Havighurst, 1948), mit größerem Wohlbefinden und positiver Anpassung verbunden sind. Treten sie jedoch früher auf, sind sie eher mit Stress verbunden (Davila et al., 2009; Furman & Collibee, 2014; Loftus, Kelly & Mustillo, 2011; Zimmer-Gembeck, 2002). Beim Zusammensein in gemischtgeschlechtlichen Gruppen, in ihren Freundschaften und durch Tagträume üben Jugendliche romantische Beziehungen, erwerben soziale Kompetenzen und diskutieren sexualitätsbezogene Themen mit engen Freundinnen und Freunden. Es können große Unterschiede zwischen den einzelnen Personen entstehen bezüglich ihrer Bereitschaft, ihr sexuelles Interesse zu bekunden und den Kontakt mit dem Objekt ihrer Gefühle aufzunehmen (Dalenberg, Timmerman & van Geert, 2018). Andererseits kommt es vor, dass ein potenzieller Partner nicht verfügbar ist, selbst wenn ein Jugendlicher bereit wäre, eine solche Beziehung einzugehen. Entwicklungsangemessene romantische Beziehungen können zahlreiche positive Erfahrungen bieten, jedoch birgt eine romantische Beziehung auch emotionale Risiken und Enttäuschungen, mit denen Jugendliche umgehen müssen.

Idolisierung

Idolisierung ist ein Phänomen, das in allen Kulturen als für die Adoleszenz charakteristisch angesehen wird. Die Bedeutung der Idolisierung für die Entwicklung scheint vielfältig zu sein. Sich mit Idolen oder Vorbildern zu beschäftigen, über sie zu reden, Bilder von ihnen zu zeigen und sich vorzustellen, mit ihnen intim zu sein, stellt eine Identifikation dar, die die Verbindung zu Gleichaltrigen mit ähnlichen Interessen sowie die Rolle von Romantik und Sexualität stärkt (Cheung & Yue, 2012, 2018; Engle & Kasser, 2005; Karniol, 2001). Vor allem in der frühen Adoleszenz dient die Idolisierung dazu, die neu entstehenden oder beschleunigten, aufregenden Gefühle der romantischen Liebe und der sexuellen Verliebtheit und Erregung auf sichere Weise zu erforschen und zu praktizieren (Karniol, 2001). Die Bedeutung der Idolisierung ändert sich allerdings im Laufe der Entwicklung und variiert in Bezug auf Idole sowohl des gleichen als auch des anderen Geschlechts. Jüngere heranwachsende Mädchen beispielsweise, die noch keine festen Beziehungen und sexuellen Erfahrungen mit einem Partner haben – und auch nicht wollen –, bewundern besonders Idole, die weniger offenkundig sexuell sind; sie schreiben ihnen Eigenschaften wie »süß« und »niedlich« zu und entwickeln mehr Fantasien von Liebe und Fürsorge. Ältere und eher sexuell aktive Mädchen dagegen bewundern offenkundig sexuelle Figuren und stellen sich häufiger sexuelle Beziehungen mit ihnen vor (Engle & Kasser, 2005; Karniol, 2001). Bei heterosexuellen jungen Erwachsenen scheint die imaginierte Intimität mit gleichgeschlechtlichen Idolen eine Ergänzung zur Intimität mit Freunden zu sein, während die imaginierte Intimität mit gegengeschlechtlichen Idolen einen Ausgleich für fehlende intime romantische Beziehungen darstellt (Greenwood & Long, 2011). Die Verehrung von Idolen ist sicher und bietet die Möglichkeit, sich emotional zu üben und auszudrücken. Die Idole können sogar Teil von Masturbationsfantasien eines Jugendlichen sein (oder auch nicht); ein tatsächlicher sexueller Kontakt mit der vergötterten Person wäre für den Jugendlichen prekär und schädlich. Die Verfügbarkeit von Online-Pornografie hat das Fantasieren mit Pin-up-Bildern abgelöst und kann ebenfalls für die sexuelle Entwicklung von Minderjährigen schädlich sein (Collins et al., 2017).

Die kognitive Verarbeitung von Fragen der Sexualität in der Adoleszenz

Jugendliche verarbeiten ihre sexuellen Gefühle und Verhaltensweisen sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein kognitiv: Sie träumen sie vor sich hin, führen Tagebuch, teilen ihre Erfahrungen mit engen Freunden und beobachten das Verhalten anderer im realen Leben und in den Medien (Dalenberg et al., 2018). Dies ermöglicht ihnen zum einen, sich auf die tatsächlichen Schritte in Richtung Intimität vorzubereiten. Zum anderen ist dies notwendig, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Verhaltensschritte, die die Jugendlichen unternehmen, wirklich einvernehmlich sind und dass der oder die Jugendliche auf den weiteren Verlauf vorbereitet ist. Die sexuellen Kognitionen von Jugendlichen, wie z. B. ihre Einstellungen, Erwartungen, Überzeugungen und Werte, die ihren sexuellen Erfahrungen Bedeutung verleihen, verändern sich, bevor es zu genitaler Intimität kommt (O'Sullivan & Brooks-Gunn, 2005). Und manchmal kollidieren solche Erwartungen, die auf sehr ausgeprägten Skripten darüber beruhen können, was passieren und wie man sich fühlen sollte, mit den tatsächlichen Erfahrungen, was zu großem Unbehagen und realen Ängsten führen kann (Garceau & Ronis, 2019).

Sexuelle Begegnungen, die mit dem Risiko einer ungewollten Schwangerschaft und sexuell übertragbarer Infektionen (STIs) verbunden sind, stellen ein wichtiges Anliegen im Zusammenhang mit der Sexualität von Jugendlichen dar. Jugendliche sind durchaus in der Lage, die mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr und anderen allgemein anerkannten Risikosituationen verbundenen Gesundheitsrisiken kognitiv zu erfassen, z. B. Geschlechtsverkehr unter Drogen- oder Alkoholeinfluss oder Geschlechtsverkehr mit Fremden (Steinberg, 2005, 2008). Manche Begegnungen können auch mit dem Risiko verbunden sein, Opfer eines Sexualdelikts zu werden, und finden aufgrund von Nötigung und Gewalt statt. Jugendliche können auch direktem sozialem Druck der eigenen Peergroup ausgesetzt sein oder aufgrund von Diskursen in den Medien und in der Gesellschaft insgesamt zu verfrühtem oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr bereit sein. (Stereotype) Geschlechterrollenerwartungen und sexuelle »Skripte«, die ein Bild von wünschenswertem, akzeptablem oder gar erwartetem Verhalten vermitteln, beeinflussen die Entscheidungen von Jugendlichen im Bereich der Sexualität. Jugendliche können auch die Belohnungen – z. B. die Befriedigung der Neugier, die Erwartung von Statusgewinn, den Wunsch nach Intimität und Vergnügen – höher bewerten als die Vermeidung von Risiken (Koyama et al., 2009; Templeton et al., 2017).

Die sexuelle Doppelmoral, d. h. die Tatsache, dass Männer für sexuelle Aktivität und Frauen für Enthaltsamkeit gesellschaftlich belohnt werden, ist nach wie vor vorherrschend und beeinflusst das Verständnis von Sexualität bei Jugendlichen und folglich auch ihr eigenes Verhalten (Bordini & Sperb, 2013). Bei Mädchen kann dies dazu führen, dass sie ihre eigenen sexuellen Gefühle und Wünsche als irrelevant empfinden, bei Jungen kann es den Druck erzeugen, schneller zu intimen sexuellen Handlungen überzugehen.

Die Entwicklung der Verhaltensebene und Herausforderungen im Kontext des Sexualverhaltens in der Adoleszenz

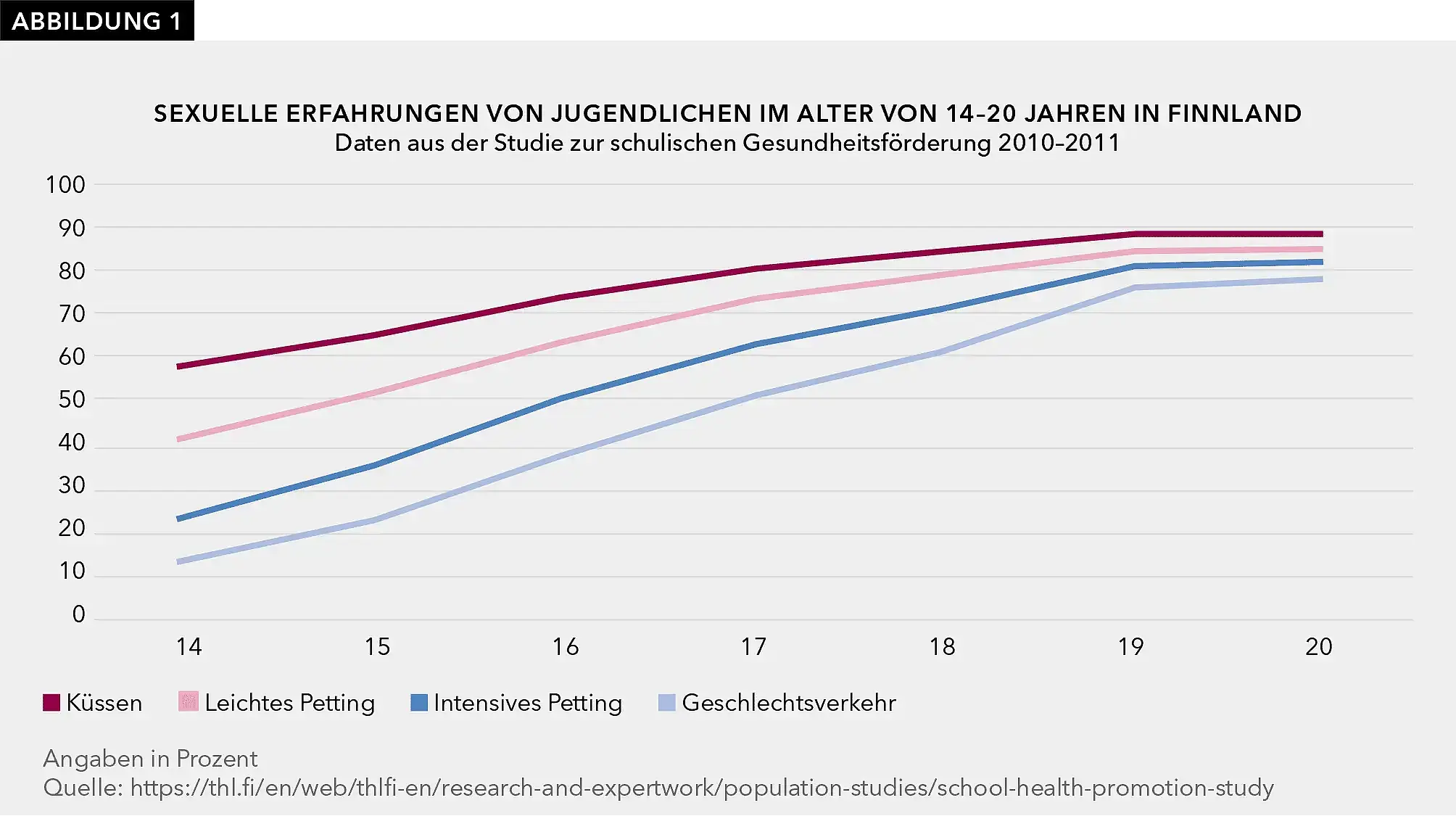

Während der Adoleszenz entwickelt sich das Sexualverhalten allmählich in Richtung erwachsener Aktivitäten, einschließlich genitaler Kontakte mit einer Partnerin oder einem Partner (Dalenberg et al., 2018; de Graaf & Rademakers, 2011; de Graaf, Vanwesenbeeck, Meijer, Woertman & Meeus, 2009). Bevor es jedoch zu genitalsexuellen Handlungen kommt, üben Jugendliche in der Regel verschiedene Praktiken des Küssens und Streichelns (Petting) aus (Lefkowitz, Wesche & Leavitt, 2018; Williams, Connolly & Cribbie, 2008). Leichte sexuelle Verhaltensweisen wie Umarmen, Händchenhalten und Küssen sind Verhaltensweisen, die sich nicht unbedingt mit fortgeschritteneren Verhaltensweisen in der frühen Adoleszenz überschneiden. Der allmähliche Übergang zu intimeren Verhaltensweisen dauert in der Regel mehrere Jahre (Dalenberg et al., 2018). Eine kanadische Studie (Williams et al., 2008) fand heraus, dass 60 Prozent der 12- bis 13-Jährigen von Umarmungen und Händchenhalten und etwa 50 Prozent von Küssen berichteten, während Petting in dieser Altersgruppe weit weniger (25 %) und Geschlechtsverkehr selten (<5 %) vorkam. Leichte sexuelle Aktivitäten unter Jugendlichen wurden durch normative Entwicklungsprozesse wie pubertäre Reifung und das Selbstkonzept von Gleichaltrigen vorhergesagt, im Gegensatz zu intimeren sexuellen Verhaltensweisen, die in dieser Altersgruppe durch Problemverhalten und negative Erziehung vorhergesagt wurden.

Jugendliche gehen individuell von leichteren zu intimeren sexuellen Verhaltensweisen über, meist langsam und allmählich, in manchen Fällen aber auch schnell. Die Forschung stützt die Annahme, dass ein langsamer, schrittweiser Übergang eine günstigere Entwicklung darstellt, sowohl im Hinblick auf die körperliche sexuelle Gesundheit (Vermeidung von Geschlechtskrankheiten und ungewollten Schwangerschaften) als auch auf das psychische Wohlbefinden. Ein langsamer Übergang gibt den Jugendlichen Zeit, kognitiv zu planen und somit die Kontrolle über die Ereignisse zu behalten sowie emotional zu »üben« und sich anzupassen (Dalenberg et al., 2018; de Graaf & Rademakers, 2011).

Abbildung 1 zeigt die allmähliche Entwicklung des Sexualverhaltens in Finnland. In jeder Altersgruppe ist Küssen häufiger als Petting, leichtes Petting (über der Kleidung) häufiger als schweres Petting (unter der Kleidung oder nackt) und schweres Petting häufiger als Geschlechtsverkehr. Andererseits nehmen all diese Erfahrungen von den jüngeren bis zu den älteren Altersgruppen zu, sodass etwa die Hälfte der Jugendlichen mit 13 Jahren Küsse, mit 14,5 Jahren leichtes Petting, mit 16 Jahren intensiveres Petting und mit 17 Jahren Geschlechtsverkehr erlebt hat.

Obwohl dem Geschlechtsverkehr in der Regel eine Reihe leichter, einvernehmlicher sexueller Erfahrungen mit einem Partner vorausgeht, wird der erste Geschlechtsverkehr, auch als »sexuelles Debüt« bezeichnet, wenn er in der Adoleszenz stattfindet, sowohl als normative Entwicklung als auch als eine Form problematischen Verhaltens angesehen (Golden, Furman & Collibee, 2016; Madkour, Farhat, Halpern, Godeau & Gabhainn, 2010). Geschlechtsverkehr setzt Jugendliche dem Risiko einer ungewollten Schwangerschaft und sexuell übertragbarer Krankheiten aus, die wahrscheinlicher sind, wenn der Geschlechtsverkehr in jüngeren Jahren stattfindet (Edgardh, 2000, 2002; Kotchick, Shaffer, Forehand & Miller, 2001; O‘Donnell, O‘Donnell & Stueve, 2001). Aufgrund der körperlichen und emotionalen Unreife von Jugendlichen sind die Folgen dieser Verhaltensweisen wahrscheinlich sogar besonders schädlich. Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen in den westlichen Ländern macht vor dem 20. Lebensjahr erste Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr. In den europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten gibt nur ein Zehntel bis ein Drittel der Mädchen und ein Fünftel bis zu einem Drittel der Jungen an, bereits einmal Geschlechtsverkehr gehabt zu haben (Madkour et al., 2010; Savioja et al., 2015).

Empirische Untersuchungen haben das sexuelle Debüt in der frühen und mittleren Adoleszenz mit einer Vielzahl problematischer Verhaltensweisen und psychosozialer Risikofaktoren in Verbindung gebracht (Kastbom et al., 2015; Kotchick et al., 2001; Madkour et al., 2010; Savioja et al., 2015, 2017; Wight, Williamson & Henderson, 2006). Es wird vermutet, dass Jugendliche aus problematischen Motiven sexuell aktiv werden, z. B. aufgrund des Drucks von Gleichaltrigen (Peer Pressure) oder des Partners bzw. der Partnerin, aufgrund von Drogenmissbrauch oder negativen familiären Umständen. Oder es ist der Versuch, den Übergang zum Erwachsenensein zu beschleunigen. Die frühzeitige Aufnahme sexueller Aktivitäten des Erwachsenenalters kann an sich schon den sexuellen Missbrauch des Kindes darstellen oder die Folgen eines früheren sexuellen Missbrauchs widerspiegeln, selbst wenn die sexuelle Aktivität im Jugendalter einvernehmlich geschieht. (Loeb et al., 2002). Daher kann das sexuelle Debüt eher zu einem negativen Lebensereignis werden, anstatt einen positiven Übergang zum Erwachsensein zu markieren (Kastbom et al., 2015; Kotchick et al., 2001; Madkour et al., 2010; Wight et al., 2006). Übereinstimmend damit wird das sexuelle Debüt per se in der frühen und mittleren Adoleszenz mit emotionalen und Verhaltensstörungen in Verbindung gebracht (Kaltiala-Heino et al., 2015; Savioja et al., 2015, 2017). Selbst im späten Jugendalter, in dem sexuelle Aktivität statistisch gesehen normal ist, ist riskantes Sexualverhalten mit emotionalen und Verhaltensstörungen verbunden (Savioja et al., 2015, 2017). Zugleich ergab eine große Bevölkerungsstudie in Schweden (Kastbom, Sydsjo, Bladh, Priebe & Svedin, 2016), dass sexuell inaktive 18-Jährige (etwa ein Viertel aller Befragten), nach vielen Indikatoren ein stabileres Leben mit weniger Risikobereitschaft und weniger Risikofaktoren führen als ihre sexuell aktiven Altersgenossen.

Zusammenfassung und die »Steps of Sexuality«

Sowohl die Entwicklungstheorien als auch die empirische Forschung zeigen, dass die körperlichen, emotionalen und kognitiven Aspekte der Sexualität während der gesamten Kindheit und Jugend eine wichtige Rolle spielen, auch wenn sie sich in den verschiedenen Entwicklungsphasen in unterschiedlicher Form manifestieren und mit unterschiedlichen Bedürfnissen verbunden sind. Die spielerische Neugier und Offenheit von Kindern wandelt sich in der frühen Adoleszenz zu Sensibilität und Verwirrung, die mit zunehmender Reife in Ermutigung und eine zunehmende Lust auf sexuelle Aktivitäten des Erwachsenenalters übergehen.

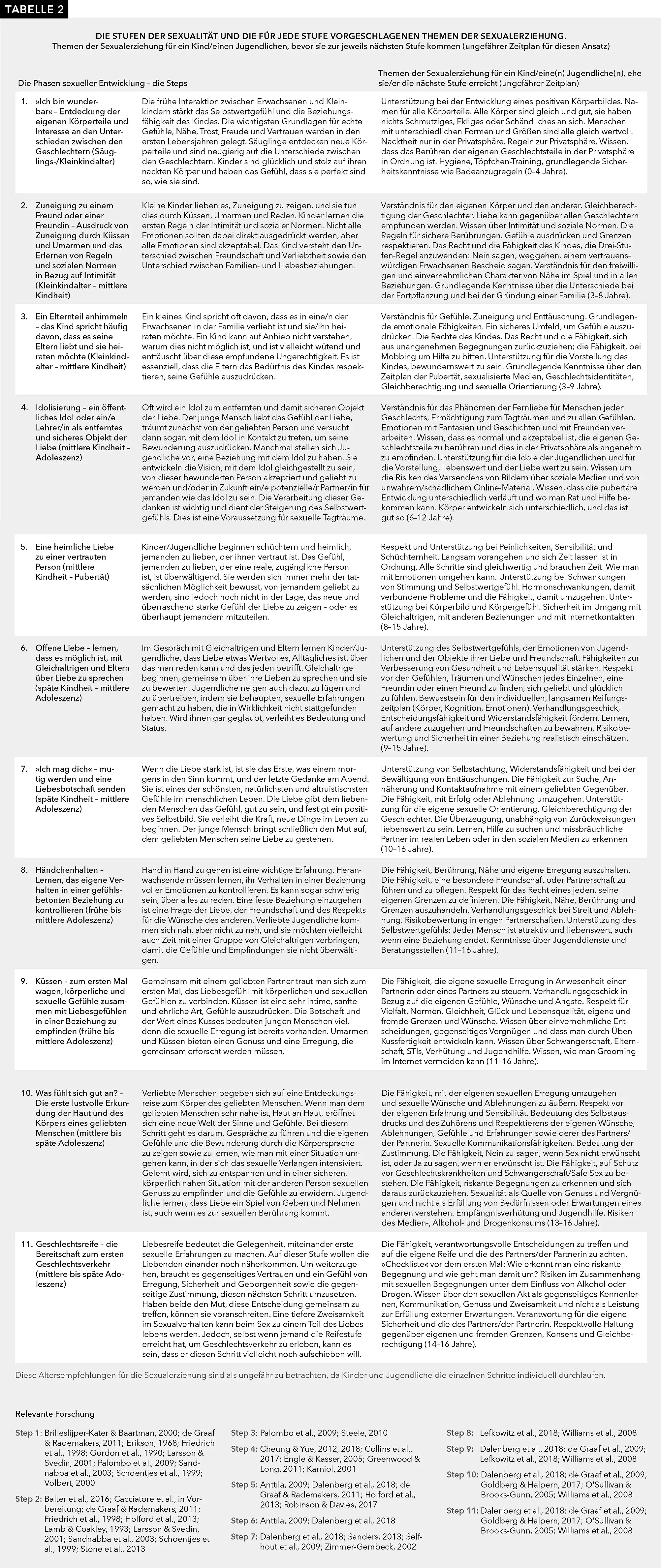

Bei kleinen Kindern legen Bindung, Nähe, Geborgenheit, Neugier, liebevolle Zuwendung und Vertrauen den Grundstein für die spätere Fähigkeit zu wechselseitig befriedigenden, romantischen und erotischen Beziehungen. Kinder müssen lernen, ihren eigenen Körper zu schätzen und zu genießen, aber auch soziale Normen und die Grenzen anderer zu respektieren. Dies erfordert Fähigkeiten zur Selbstregulation, sozialer Kompetenz und Empathie. Heranwachsende müssen lernen, gleichzeitig ihre Sexualität zu erforschen und auszudrücken und sich zurechtzufinden zwischen dem äußeren Druck, der durch die Veränderungen ihrer sozialen Rolle in der Pubertät verursacht wird, dem inneren Druck, der durch die wachsenden sexuellen Impulse und die aufkommenden reiferen sexuellen Bedürfnisse entsteht, und den Auswirkungen der nicht synchronen körperlichen, kognitiven und emotionalen Entwicklung. Damit Eltern und Fachleute wie Erziehende, Lehrkräfte und Fachkräfte im Gesundheitswesen die sexuelle Entwicklungwicklungsforschung basierendes Modell erforderlich. Fachkräfte benötigen Methoden, um Minderjährigen eine alters- und entwicklungsgerechte Beratung und Sexualerziehung anzubieten, die ihren aktuellen Bedürfnissen gerecht wird, und um den Jugendlichen selbst zu helfen, ihre eigene Entwicklung und ihre Bedürfnisse im sexuellen Bereich besser zu verstehen und mit ihren Partnerinnen und Partnern zu verhandeln. Ausgehend von diesen Bedürfnissen schlagen wir ein 11-stufiges Modell der sexuellen Entwicklung vor, das die emotionale, kindzentrierte Seite der Sexualität betont und einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt: die »Steps of Sexuality« (Stufen der Sexualität, siehe Tabelle 2).

Auch wenn sich die frühesten Phasen der »Steps of Sexuality« eindeutig auf Kleinkinder und die letzten auf ältere Jugendliche oder junge Erwachsene beziehen, muss die normative Entwicklung nicht unbedingt linear verlaufen, ganz zu schweigen vom Fortschritt innerhalb bestimmter Altersgrenzen. Genaue Altersintervalle für die verschiedenen Stufen lassen sich nicht festlegen, denn der jeweilige Zeitpunkt hängt von der individuellen Reifung ab. Kinder und Jugendliche gleichen Alters können sich durchaus auf verschiedenen Stufen der sexuellen Entwicklung befinden. Es gibt große individuelle Unterschiede, wie lange jemand braucht, um bereit für die nächste Phase zu sein. Die Entwicklung kann beispielsweise durch sexuellen Missbrauch oder eine allgemeine Entwicklungsverzögerung verlangsamt werden. Jugendliche können sich entsprechend ihrer Entwicklungsstufe verhalten, sie können aber auch entsprechend einer Stufe handeln, die ihren eigenen emotionalen Bedürfnissen nicht gerecht wird. So können homosexuelle Jugendliche aus Angst vor Mobbing den Wunsch verbergen, Händchen zu halten und feste Bindungen einzugehen, auch wenn ihre tatsächliche Entwicklung diesen Verhaltensweisen entsprechen würde. Andererseits kann es vorkommen, dass Jugendliche aufgrund äußeren Drucks Geschlechtsverkehr haben, auch wenn sie eigentlich dazu keine Lust verspüren. Für Bezugspersonen, Pädagoginnen und Pädagogen, Beratende und die Jugendlichen selbst ist es wichtig, die Vielfalt und die jeweilige Entwicklungsphase im Leben eines Jugendlichen und die sich daraus ergebenden Bedürfnisse zu verstehen und wertzuschätzen, um einerseits ihre eigene Entwicklung nicht zu unterlaufen und andererseits die Neugier auf aktuell relevante Themen und auf die nächsten Schritte nicht zu behindern. Die vorgeschlagenen Altersgrenzen für die Planung der Sexualerziehung sind als vorläufig zu betrachten. Ebenso sollten die jungen Menschen selbst lernen, dass es akzeptabel ist, auf einer Stufe zu verharren und auch beliebig oft zu früheren Stufen zurückzukehren.

Der Schwerpunkt der Literatur zum Sexualverhalten von Jugendlichen liegt vor allem auf der heterosexuellen Entwicklung. Für Jugendliche, die einer sexuellen Minderheit angehören, kann der Geschlechtsverkehr relevant sein oder auch nicht, und die sexuelle Initiation kann in Form von Oralsex oder Genitalpetting erfolgen (Goldberg & Halpern, 2017). Junge Menschen, die sich ihrer Zugehörigkeit zu einer sexuellen Minderheit bewusst werden, stehen möglicherweise vor besonderen Herausforderungen, sowohl bei der Gestaltung ihrer eigenen Identität als auch bei Fortschritten auf der Verhaltensebene der Sexualität. Der Druck von außen kann zu Situationen führen, denen sich heterosexuelle Jugendliche nicht stellen müssen. Es gibt jedoch keinen Grund für die Annahme, dass sie nicht die gleichen Phasen der emotionalen Entwicklung durchlaufen und die gleichen emotionalen Bedürfnisse haben wie ihre heterosexuellen Altersgenossen. Es gibt auch keinen Grund, anzunehmen, dass die gleichen emotionalen Entwicklungsschritte und Bedürfnisse nicht auch für Kinder und Jugendliche gelten, die mit den besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, die eine gestörte Geschlechtsentwicklung mit sich bringt, und bei denen Partnerschaften und sexuelle Beziehungen oft schwieriger sind als beim Durchschnitt (Jürgensen et al., 2013). Die Betonung des Selbstverständnisses, der Selbstakzeptanz und des Respekts vor den eigenen Bedürfnissen und denen des Partners in »Steps of Sexuality« ist unabhängig von der sexuellen Orientierung und den körperlichen Eigenschaften relevant.

Eine Einschränkung unseres Modells liegt darin, dass es sich hauptsächlich auf Forschungen stützt, die in westlichen Ländern durchgeführt wurden. Die angeborenen Bedürfnisse des Menschen mögen trotz kultureller Einflüsse zwar ähnlich sein, aber auch gesellschaftliche Aspekte prägen nicht nur das Verhalten, sondern auch die Erfahrungen von Menschen aller Altersgruppen. Es gibt große Unterschiede zwischen Gesellschaften in Bezug auf Sexualität im Allgemeinen und wahrscheinlich auch in Bezug auf die Sexualität von Minderjährigen im Besonderen. Folglich sind das Sexualverhalten sowie die Art und Weise, wie es von jungen Menschen erlebt wird, in den verschiedenen Kulturen und Kontexten unterschiedlich. Es bedarf weiterer Forschung im nichtwestlichen Umfeld, um kulturelle Unterschiede in der emotionalen sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu bewerten. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass besondere Merkmale im Zusammenhang mit der Geschlechtervielfalt nicht berücksichtigt wurden. Diese Fragen bleiben Themen für spätere Arbeiten.

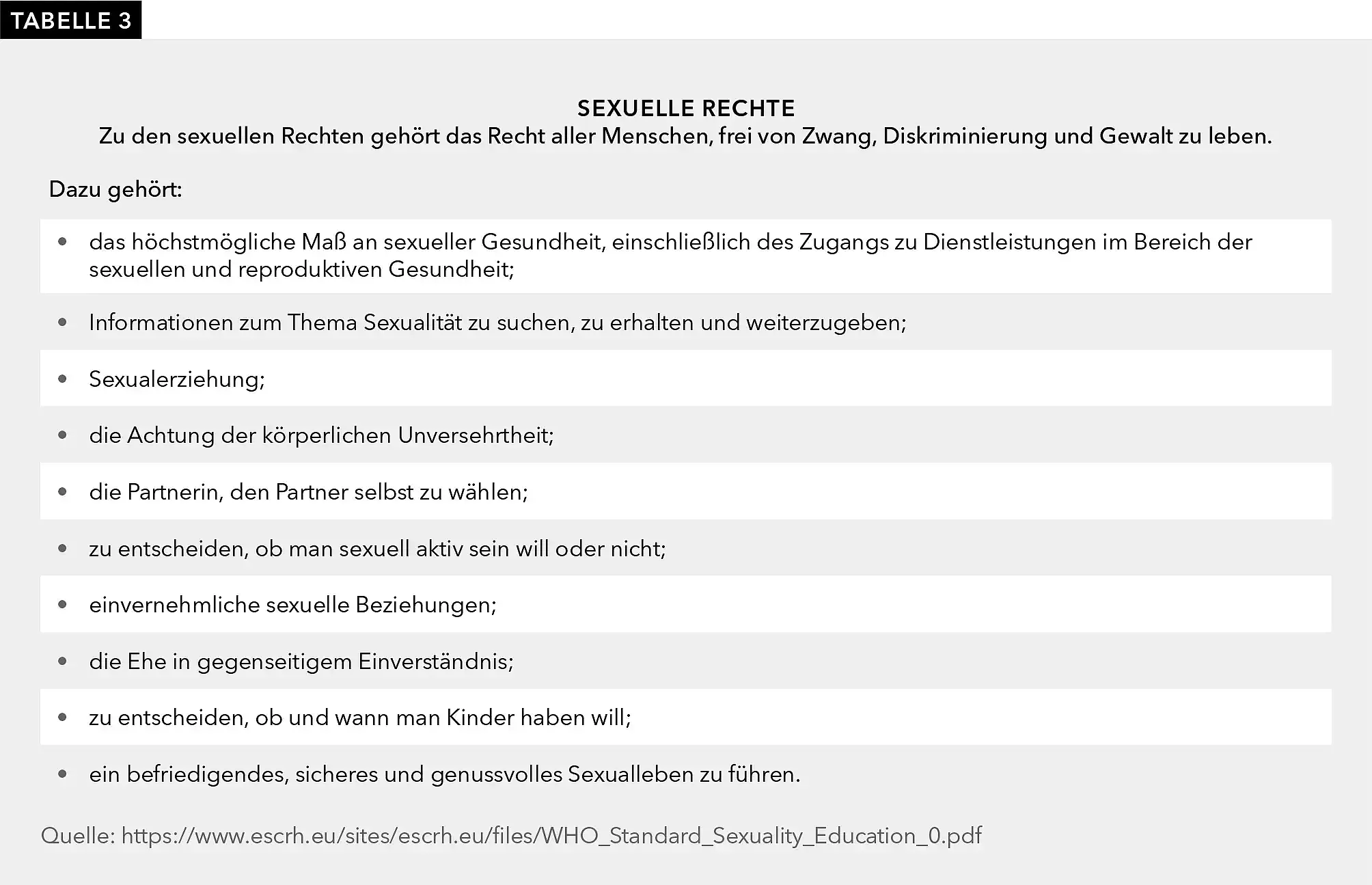

Die Föderation der Europäischen Ombudspersonen für Kinder empfahl 2017, dass Sexualerziehung in der Früherziehung obligatorisch sein sollte. Darüber hinaus betonte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2018, eines der Ziele der nationalen Bildung bestehe darin, Kinder auf die soziale Realität vorzubereiten und sexuellen Missbrauch zu verhindern. Dies dient der Ermächtigung der Frühpädagogik bzw. der Grundschulen, schon kleinen Kindern Sexualerziehung zukommen zu lassen. »Steps of Sexuality« ist ein geeignetes Instrument für diese Zwecke, da es außerdem gut mit den WHO-»Standards of Sexuality Education in Europe« in Übereinstimmung steht (Koyama et al., 2009; World Health Organization, 2010) und die von der WHO definierten sexuellen Rechte stärkt (siehe Tabelle 3). Die erste Version des Modells stammt aus dem Jahr 1998 und wurde 2015 überarbeitet, um den europäischen Standards besser zu entsprechen (World Health Organization, 2010). Ressourcen bezüglich der »Steps of Sexuality« sind mittlerweile auf Finnisch, Schwedisch und in gewissem Umfang auch auf Estnisch und Russisch verfügbar.

Sexualaufklärungsmodelle, die darauf abzielen, den Geschlechtsverkehr bis zur Ehe hinauszuzögern (reine Abstinenz, »Sag einfach Nein«), oder die sich nur auf die Vermeidung des Risikos von Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten konzentrieren, haben nachweislich nicht die beabsichtigte Wirkung erzielt (Ketting et al., 2016; Romeo & Kelley, 2009). Sie versäumen es, Sexualität als einen Aspekt der menschlichen Entwicklung zu begreifen, die das ganze Leben hindurch vorhanden ist und eine potenzielle Quelle von Freude und Glück darstellt. Die »Steps of Sexuality« beinhalten weder die Ziele noch Methoden, sexuelle Verhaltensweisen zu verhindern oder zu verzögern. Vielmehr zielt unser Modell darauf ab, Kindern und Jugendlichen Informationen zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, auf ihre eigenen Gefühle, ihr inneres Erleben, ihre Wünsche und Sehnsüchte – eben ihren eigenen psychosexuellen Entwicklungsstand – zu hören, anstatt dem äußeren Druck und den Wünschen anderer nachzugeben. Gleichzeitig obliegt ihnen die Pflicht, die Gefühle, Wünsche und den Reifegrad anderer Personen zu respektieren. Da der Schwerpunkt auf dem Erlernen der kognitiven, emotionalen, sozialen, interaktiven und physischen Aspekte der Sexualität liegt und das Ziel darin besteht, Kinder und Jugendliche schrittweise mit Informationen, Fähigkeiten und positiven Werten auszustatten, damit sie ihre Sexualität verstehen und genießen und sichere und erfüllende Beziehungen führen können, entspricht »Steps of Sexuality« der Definition eines ganzheitlichen Sexualerziehungsmodells (Ketting et al., 2016) und eines positiven Jugendentwicklungsprogramms (Romeo & Kelley, 2009).

Ein kindzentrierter Ansatz zur sexuellen Entwicklung stellt eine Herausforderung für die Forschung und damit auch für die Gesundheitserziehung dar. Kinder sind selbst nicht in der Lage, Aspekte ihrer Sexualität zu konzeptualisieren und zu verbalisieren. Und doch lernen sie recht bald, z. B. Verhaltensweisen zu verbergen, die sexuelle Körperteile betreffen, und verinnerlichen so kulturelle Tabus in Bezug auf Sexualität. Die Gesellschaft neigt außerdem dazu, Verhaltensweisen von Kindern, die anscheinend mit Sexualität zu tun haben, mit den für Erwachsene relevanten Konzepten zu verwechseln, auch wenn es für die Kinder selbst schwierig ist, die Bedeutung eines bestimmten Verhaltens zu erkennen (de Graaf & Rademakers, 2011; Martin, 2014). In den »Steps of Sexuality« haben wir eine kindzentrierte Beschreibung einer Reihe von Entwicklungsphasen erstellt, von denen jede für sich genommen wichtig ist. Wir gehen davon aus, dass ein Kind (ein Jugendlicher/eine Jugendliche), dessen Entwicklung einer bestimmten Stufe entspricht, am ehesten »ein körperliches, emotionales, geistiges und soziales Wohlbefinden in Bezug auf die Sexualität« (siehe Tabelle 1) erreicht – sofern es erlaubt ist, die eigene Sexualität entsprechend dieser Stufe zu erforschen, sofern Informationen und Anleitungen erhältlich sind, die für diese Stufe relevant sind, und sofern die Person nicht unter Druck gesetzt wird, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die einer ganz anderen Stufe angemessen wären.

Umfassende und entwicklungssensible Sexualerziehung ist auch erforderlich, um Kinder und Jugendliche vor den weit verbreiteten einseitigen Darstellungen von Sexualität in der heutigen (westlichen) Kultur zu schützen. Sexuelle Inhalte sind heutzutage in allen Medien auffallend weit verbreitet, und die Darstellungen umfassen oft direkte Aktivitäten und direktes, erwachsenentypisches Verhalten, wobei sie die Verantwortlichkeiten und die sensiblen emotionalen Aspekte wie gegenseitigen Respekt, emotionale Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung vernachlässigen oder nicht positiv hervorheben (Peter & Valkenburg, 2016). Sexuelle Sozialisation ist Teil des Erwachsenwerdens. In der Adoleszenz nehmen die sexuellen Interessen zu und die Jugendlichen suchen aktiv nach Informationen zu sexuellen Themen. Es ist kaum mehr möglich, sie vor einseitigen Darstellungen der Sexualität zu schützen, die nachweislich auch die Einstellungen und das Verhalten der Jugendlichen beeinflussen. Nichtsdestotrotz kann eine angemessene umfassende Sexualerziehung die negativen Einflüsse ausgleichen (Collins et al., 2017; Peter & Valkenburg, 2016). Eltern brauchen Werkzeuge, die ihnen helfen, altersunangemessene und verzerrte sexuelle Inhalte zu erkennen und mit ihren Kindern über Medieneinflüsse zu sprechen (Collins et al., 2017). Die »Steps of Sexuality« bieten Eltern in diesen Situationen eine große Hilfe.

Um Teenagerschwangerschaften, sexuell übertragbaren Krankheiten und HIV sowie sexueller Gewalt vorzubeugen, muss die Sexualerziehung Einfluss auf das Verhalten und die Einstellungen junger Menschen nehmen. Zu diesem Verhalten gehören der erste Geschlechtsverkehr, die Verwendung von Verhütungsmitteln, die Anzahl der Sexualpartnerinnen oder -partner und die sexuelle Risikobereitschaft. Informationen über Risiken reichen nicht aus, um Verhalten und Einstellungen zu ändern. Zunächst brauchen junge Menschen Selbstverständnis, Selbstachtung, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und Verhandlungsgeschick. Dies erfordert ein umfassendes, entwicklungsangepasstes Modell der Sexualerziehung. Da sich Jugendliche auch deshalb auf risikoreiches Sexualverhalten einlassen können, weil ihnen Belohnungen wie Statusgewinn oder Intimität wichtiger sind als die Vermeidung von Risiken (Koyama et al., 2009; Steinberg, 2008; Templeton et al., 2017), sollte Sexualaufklärung stets in der Lage sein, Selbstachtung, Gleichberechtigung und Wertschätzung der eigenen Entwicklungsbedürfnisse lohnend zu machen. Dies ist eines der Ziele von »Steps of Sexuality«.

In Finnland sind die Raten von Teenagerschwangerschaften, Abtreibungen und sexuell übertragbaren Infektionen niedrig (Kuortti & Halonen, 2018; Leppalahti, Gissler, Mentula & Heikinheimo, 2012). Einen wichtigen Beitrag dazu leistet eine gut geplante und ganzheitliche Sexualerziehung in Schulen, einschließlich der »Steps of Sexuality« (Apter, 2011; Apter & Molina Cartes, 2012). In Finnland hat sich außerdem gezeigt, dass Kürzungen in der Sexualaufklärung sowie bei den Anlaufstellen für sexuelle Gesundheit zu einem Anstieg negativer Folgen, wie Teenagerschwangerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten, führen (Apter, 2011; Falah Hassani, 2010; Leppalahti et al., 2012). Die positiven Auswirkungen einer vielfältigen, qualitativ hochwertigen Sexualerziehung auf das Vorkommen riskanten Sexualverhaltens bei Jugendlichen sind ebenfalls international nachgewiesen worden (Kirby, Laris & Rolleri, 2007).

Natürlich kann ein Modell niemals alle Nuancen oder die ganze Vielfalt des modellierten Phänomens berücksichtigen. Ein Modell beinhaltet immer eine Vereinfachung der realen Welt, kann aber ein Werkzeug sein im Bestreben nach Verständnis für die menschliche Entwicklung und dessen Verbreitung. Das gilt ebenfalls für »Steps of Sexuality« und für die sexuelle Entwicklung während der Kindheit und Adoleszenz überhaupt. Unser Modell ist ein sequenzielles Stufenmodell, obwohl sich die Schritte in Wirklichkeit überschneiden können. Bei der Länge einer bestimmten Phase der Entwicklung kann es individuell große Variationen geben. Das Verhalten junger Menschen hängt nicht nur von ihrem Reifegrad ab, sondern auch von zahlreichen anderen Einflussfaktoren. Uns ist jedoch keine andere, ebenso umfassende Darstellung der emotionalen sexuellen Entwicklung von der frühen Kindheit bis zur späten Adoleszenz bekannt, wie wir sie in den »Steps of Sexuality« vorgestellt haben. Unser Modell bietet Instrumente, um rechtzeitig über die verschiedenen Phasen der Sexualität aufzuklären, lange bevor das Sexualverhalten des Erwachsenenalters einsetzt. Viele Aspekte der Sexualität im Kindes- und Jugendalter sind noch nicht ausreichend erforscht, und künftige Forschungen könnten unser Modell in Frage stellen. Wir sind gern bereit, es zu überarbeiten, sollten neue Erkenntnisse dies erfordern.

Das Sexualverhalten und das kognitive Verständnis von Sexualität unterscheiden sich wahrscheinlich von Kultur zu Kultur. Unser Modell spiegelt vielleicht am besten die sexuelle Entwicklung von Minderjährigen in den heutigen westlichen Kulturen wider. Wir gehen jedoch davon aus, dass die in diesem Artikel erörterten emotionalen Bedürfnisse den angeborenen Bedürfnissen des Kindes entspringen, und gehen daher davon aus, dass die »Steps of Sexuality« nicht nur für Erziehende, sondern auch für Forschende in verschiedenen Ländern nützlich sein werden. Wir sind gerne bereit, weitere Sprachversionen des gesamten Materials zu diskutieren. In Zukunft wäre es sehr interessant, die Auswirkungen und die Rezeption der »Steps of Sexuality« in verschiedenen Kulturen zu untersuchen.

Link zum Artikel in englischer Originalfassung: https://doi.org/10.1080/19317611.2019.1645783 (Zugriff 10. März 2025)

Fußnote

1 Nachdruck in deutscher Übersetzung mit freundlicher Genehmigung der Taylor & Francis Group. Dieser Artikel ist am 5. August 2019 online erschienen unter dem Titel »The Steps of Sexuality — A Developmental, Emotion-Focused, Child-Centered Model of Sexual Development and Sexuality Education from Birth to Adulthood« im International Journal of Sexual Health ISSN: 1931-7611 (Print) 1931-762X

https://www.tandfonline.com/loi/wijs20

Übersetzung: Joseph A. Smith

Literatur

Alanko, K., Santtila, P., Harlaar, N., Witting, K., Varjonen, M., Jern, P. … Sandnabba, N. K. (2010). Common genetic effects of gender atypical behavior in childhood and sexual orientation in adulthood: A study of Finnish twins. Archives of Sexual Behavior, 39(1), 81–92. https://doi.org/10.1007/s10508-008-9457-3

Anttila, A. (2009). Leikin asia. näkökulmia varhaisnuorten romanttiseen seurustelukulttuuriin [Academic dissertation about the romantic dating culture, the practice of »going with,« among preadolescents in Finland during the 1990s.] Helsinki: Yliopistopaino. Verfügbar unter http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5696-3

Apter, D. (2011). Recent development and consequences of sexuality education in Finland. BZgA FORUM, 2, 3–8.

Apter, D. & Molina Cartes, R. (2012). Sexuality education: Finnish and Chilean experiences. Endocrine Development, 22, 332-356. https://doi.org/10.1159/000331669

Ballester Arnal, R. & Gil Llario, M. D. (2006). La sexualidad en niños de 9 a 14 anos. [Sexuality in children 9–14 years old]. Psicothema, 18(1), 25–30.

Balter, A., van Rhijn, T. M., & Davies, A. W. J. (2016). The development of sexuality in childhood in early learning settings: An exploration of early childhood educators‘ perceptions. The Canadian Journal of Human Sexuality, 25(1), 30–40. https://doi.org/10.3138/cjhs.251-A3

Beard, K. W., Stroebel, S. S., O‘Keefe, S. L., Harper-Dorton, K. V., Griffee, K., Young, D. H. ... Campbell, N. M. (2015). Childhood and adolescent sexual behaviors predict adult sexual orientations. Cogent Psychology, 2(1), Artikel 1067568. https://doi.org/10.1080/23311908.2015.1067568

Blos, P. (1979). The adolescent passage: Developmental issues. New York: International Universities Press.

Bordini, G. S. & Sperb, T. M. (2013). Sexual double standard: A review of the literature between 2001 and 2010. Sexuality & Culture, 17(4), 686–687–704. https://doi.org/10.1007/s12119-012-9163-0

Brilleslijper-Kater, S. N. & Baartman, H. E. M. (2000). What do young children know about sex? Research on the sexual knowledge of children between the ages of 2 and 6 years. Child Abuse Review, 9(3), 166–182. https://doi.org/10.1002/1099-0852%28200005/06%299:3%3C166::AID-CAR588%3E3.0.CO;2-3

Cacciatore, R., Ingman-Friberg, S., Lainiala, L., & Apter, D. (eingereicht). Verbal and behavioral expressions of child sexuality among 1–6-year-olds as observed by daycare professionals in Finland. (eingereicht).

Cheung, C., & Yue, X. D. (2012). Idol worship as compensation for parental absence. International Journal of Adolescence and Youth, 17(1), 35–46. https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649399

Cheung, C., & Yue, X. D. (2018). Idols as sunshine or road signs: Comparing absorption-addiction idolatry with identification-emulation idolatry. Psychological Reports, 122(2), 411–432. https://doi.org/10.1177/0033294118758903

Collins, R. L., Strasburger, V. C., Brown, J. D., Donnerstein, E., Lenhart, A., & Ward, L. M. (2017). Sexual media and childhood well-being and health. Pediatrics, 140(Suppl 2), 162–166. https://doi.org/10.1542/peds.2016-1758X

Connolly, J. A., & McIsaac, C. (2009). Romantic relationships in adolescence. In R. M. Lerner & L. Steinberg (Hg.), Handbook of adolescent psychology, Vol. 2: Contextual influences on adolescent development (3rd ed., pp. 104–151). Hoboken: Wiley.

Dalenberg, W. G., Timmerman, M. C., & van Geert, P. L. C. (2018). Dutch adolescents‘ everyday expressions of sexual behavior trajectories over a 2-year period: A mixed-methods study. Archives of Sexual Behavior, 47(6), 1811–1823. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1224-5

Davila, J., Stroud, C. B., Starr, L. R., Miller, M. R., Yoneda, A., & Hershenberg, R. (2009). Romantic and sexual activities, parent-adolescent stress, and depressive symptoms among early adolescent girls. Journal of Adolescence, 32(4), 909–924. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2008.10.004

de Graaf, H., & Rademakers, J. (2011). The psychological measurement of childhood sexual development in Western societies: Methodological challenges. Journal of Sex Research, 48(2–3), 118–129. https://doi.org/10.1080/00224499.2011.555929

de Graaf, H., Vanwesenbeeck, I., Meijer, S., Woertman, L., & Meeus, W. (2009). Sexual trajectories during adolescence: Relation to demographic characteristics and sexual risk. Archives of Sexual Behavior, 38(2), 276–282. https://doi.org/10.1007/s10508-007-9281-1

Edgardh, K. (2000). Sexual behaviour and early coitarche in a national sample of 17-year-old Swedish girls. Sexually Transmitted Infections, 76(2), 98–102. https://doi.org/10.1136/sti.76.2.98

Edgardh, K. (2002). Sexual behaviour and early coitarche in a national sample of 17-year-old Swedish boys. Acta Paediatrica, 91(9), 985–991.

Elkovitch, N., Latzman, R. D., Hansen, D. J., & Flood, M. F. (2009). Understanding child sexual behavior problems: A developmental psychopathology framework. Clinical Psychology Review, 29(7), 586–598. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.06.006

Engle, Y., & Kasser, T. (2005). Why do adolescent girls idolize male celebrities? Journal of Adolescent Research, 20(2), 263–283. https://doi.org/10.1177/0743558404273117

Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society. New York: W.W. Norton.

Falah Hassani, K. (2010). Changes in sexual behavior and hormonal contraceptives use among Finnish adolescents (Academic dissertation). Acta Universitatis Tamperensis 1536, Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Tampere. Verfügbar unter http://urn.fi/urn:ISBN:978-951-44-8138-3

Flanagan, P. (2014). Unpacking ideas of sexuality in childhood: What do primary teachers and parents say? Open Review of Educational Research, 1(1), 160–170. https://doi.org/10.1080/23265507.2014.972436

Friedrich, W. N., Fisher, J., Broughton, D., Houston, M., & Shafran, C. R. (1998). Normative sexual behavior in children: A contemporary sample. Pediatrics, 101(4), Artikel e9. https://doi.org/10.1542/peds.101.4.e9

Furman, W., & Collibee, C. (2014). A matter of timing: Developmental theories of romantic involvement and psychosocial adjustment. Development and Psychopathology, 26(4), 1149–1160. https://doi.org/10.1017/S0954579414000182

Galenson, E. (1990). Observation of early infantile sexual and erotic development. In M. E. Perry (Hg.), Childhood and adolescent sexology, 169–178. New York: Elsevier Science.

Garceau, C., & Ronis, S. T. (2019). A qualitative investigation of expected versus actual initial sexual experiences before age 16. Journal of Adolescence, 71, 38–49. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.12.002

Goldberg, S. K., & Halpern, C. T. (2017). Sexual initiation patterns of U.S. sexual minority youth: A latent class analysis. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 49(1), 55–67. https://doi.org/10.1363/psrh.12020

Golden, R. L., Furman, W., & Collibee, C. (2016). The risks and rewards of sexual debut. Developmental Psychology, 52(11), 1913–1925. https://doi.org/10.1037/dev0000206

Gordon, B. N., Schroeder, C. S., & Abrams, J. M. (1990). Age and social-class differences in children‘s knowledge of sexuality. Journal of Clinical Child Psychology, 19(1), 33–43. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1901_5

Greenwood, D. N., & Long, C. R. (2011). Attachment, belongingness needs, and relationship status predict imagined intimacy with media figures. Communication Research, 38(2), 278–297. https://doi.org/10.1177/0093650210362687

Griffee, K., O‘Keefe, S. L., Beard, K. W., Young, D. H., Kommor, M. J., & Linz, T. D. (2014). Paradigm shifting implications for sexual therapy and for child: Human sexual development is subject to critical period learning rearing. International Journal of Sexual Health, 26(4), 295–313. https://doi.org/10.1080/19317611.2014.898725

Havighurst, R. J. (1948). Developmental Tasks and Education. Chicago: University of Chicago Press.

Holford, N., Renold, E., & Huuki, T. (2013). What (else) can a kiss do? Theorizing the power plays in young children‘s sexual cultures. Sexualities, 16(5–6), 710–729. https://doi.org/10.1177/1363460713487300

Jürgensen, M., Kleinemeier, E., Lux, A., Steensma, T. D., Cohen-Kettenis, P. T., Hiort, O. ... DSD Network Working Group (2013). Psychosexual development in adolescents and adults with disorders of sex development−results from the German Clinical Evaluation Study. The Journal of Sexual Medicine, 10(11), 2703–2714. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02751.x

Kaltiala-Heino, R., Marttunen, M., & Fröjd, S. (2015). Depression, conduct disorder, smoking and alcohol use as predictors of sexual activity in middle adolescence: A longitudinal study. Health Psychology and Behavioral Medicine, 3(1), 25–39. https://doi.org/10.1080/21642850.2014.996887

Kaltiala-Heino, R., Savioja, H., Frojd, S., & Marttunen, M. (2018). Experiences of sexual harassment are associated with the sexual behavior of 14- to 18-year-old adolescents. Child Abuse & Neglect, 77, 46–57. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.12.014

Karniol, R. (2001). Adolescent females‘ idolization of male media stars as a transition into sexuality. Sex Roles, 44(1/2), 61–77. https://doi.org/10.1023/A:1011037900554

Kastbom, A. A., Sydsjo, G., Bladh, M., Priebe, G., & Svedin, C. (2015). Sexual debut before the age of 14 leads to poorer psychosocial health and risky behaviour in later life. Acta Paediatrica, 104(1), 91–100. https://doi.org/10.1111/apa.12803

Kastbom, A. A., Sydsjo, G., Bladh, M., Priebe, G., & Svedin, C. G. (2016). Differences in sexual behavior, health, and history of child abuse among school students who had and had not engaged in sexual activity by the age of 18 years: A cross-sectional study. Adolescent Health Medicine & Therapeutics, 7, 1–11. https://doi.org/10.2147/AHMT.S95493

Kenny, M. C., Wurtele, S. K., & Alonso, L. (2012). Evaluation of a personal safety program with Latino preschoolers. Journal of Child Sexual Abuse, 21(4), 368–385. https://doi.org/10.1080/10538712.2012.675426

Ketting, E., Friele, M., Michielsen, K., & European Expert Group on Sexuality Education (2016). Evaluation of holistic sexuality education: A European expert group consensus agreement. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 21(1), 68–80. https://doi.org/10.3109/13625187.2015.1050715

Kirby, D. B., Laris, B. A., & Rolleri, L. A. (2007). Sex and HIV education programs: Their impact on sexual behaviors of young people throughout the world. Journal of Adolescent Health, 40(3), 206–217. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.11.143

Knickmeyer, R. C., Wang, J., Zhu, H., Geng, X., Woolson, S., Hamer, R. M. ... Gilmore, J. H. (2014). Impact of sex and gonadal steroids on neonatal brain structure. Cerebral Cortex, 24(10), 2721–2731. https://doi.org/10.1093/cercor/bht125

Kotchick, B. A., Shaffer, A., Forehand, R., & Miller, K. S. (2001). Adolescent sexual risk behavior: A multi-system perspective. Clinical Psychology Review, 21(4), 493–519.

Koyama, A., Corliss, H. L., & Santelli, J. S. (2009). Global lessons on healthy adolescent sexual development. Current Opinion in Pediatrics, 21(4), 444–449. https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e32832db8ee

Kuortti, M., & Halonen, M. (2018). Miten nuorten seksuaaliterveyttä edistetään tehokkaimmin? [How to promote young people‘s sexual health?]. Duodecim, 134, Verfügbar unter https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2018/8/duo14270

La Greca, A. M., & Harrison, H. M. (2005). Adolescent peer relations, friendships, and romantic relationships: Do they predict social anxiety and depression? Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 34(1), 49–61. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3401_5

Lamb, S., & Coakley, M. (1993). »Normal« childhood sexual play and games: Differentiating play from abuse. Child Abuse & Neglect, 17(4), 515–526. https://doi.org/10.1016/0145-2134(93)90026-2

Lantagne, A., & Furman, W. (2017). Romantic relationship development: The interplay between age and relationship length. Developmental Psychology, 53(9), 1738–1749. https://doi.org/10.1037/dev0000363

Larsson, I., & Svedin, C. (2002). Sexual experiences in childhood: Young adults‘ recollections. Archives of Sexual Behavior, 31(3), 263–273. https://doi.org/10.1023/A:1015252903931

Larsson, I., & Svedin, C. G. (2001). Sexual behaviour in Swedish preschool children, as observed by their parents. Acta Paediatrica, 90(4), 436–444. https://doi.org/10.1080/080352501750126375

Lefkowitz, E. S., Wesche, R., & Leavitt, C. E. (2018). Never been kissed: Correlates of lifetime kissing status in U.S. university students. Archives of Sexual Behavior, 47(4), 1283–1293. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1166-y

Leppalahti, S., Gissler, M., Mentula, M., & Heikinheimo, O. (2012). Trends in teenage termination of pregnancy and its risk factors: A population-based study in Finland, 1987–2009. Human Reproduction, 27(9), 2829–2836. https://doi.org/10.1093/humrep/des253

Loeb, T. B., Williams, J. K., Carmona, J. V., Rivkin, I., Wyatt, G. E., Chin, D., & Asuan-O‘Brien, A. (2002). Child sexual abuse: Associations with the sexual functioning of adolescents and adults. Annual Review of Sex Research, 13, 307–345.

Loftus, J., Kelly, B. C., & Mustillo, S. A. (2011). Depressive symptoms among adolescent girls in relationships with older partners: Causes and lasting effects? Journal of Youth and Adolescence, 40(7), 800–813. https://doi.org/10.1007/s10964-010-9589-3

MacIntyre, D., & Carr, A. (1999). Evaluation of the effectiveness of the stay safe primary prevention programme for child sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 23(12), 1307–1325. https://doi.org/10.1016/S0145-2134(99)00092-7

Madkour, A. S., Farhat, T., Halpern, C. T., Godeau, E., & Gabhainn, S. N. (2010). Early adolescent sexual initiation as a problem behavior: A comparative study of five nations. Journal of Adolescent Health, 47(4), 389–398. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2010.02.008

Mallants, C., & Casteels, K. (2008). Practical approach to childhood masturbation: A review. European Journal of Pediatrics, 167(10), 1111–1117. https://doi.org/10.1007/s00431-008-0766-2

Marrocco, J., & McEwen, B. S. (2016). Sex in the brain: Hormones and sex differences. Dialogues in Clinical Neuroscience, 18(4), 373–338.

Martin, C. L., & Ruble, D. N. (2010). Patterns of gender development. Annual Review of Psychology, 61(1), 353–381. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.093008.100511