Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

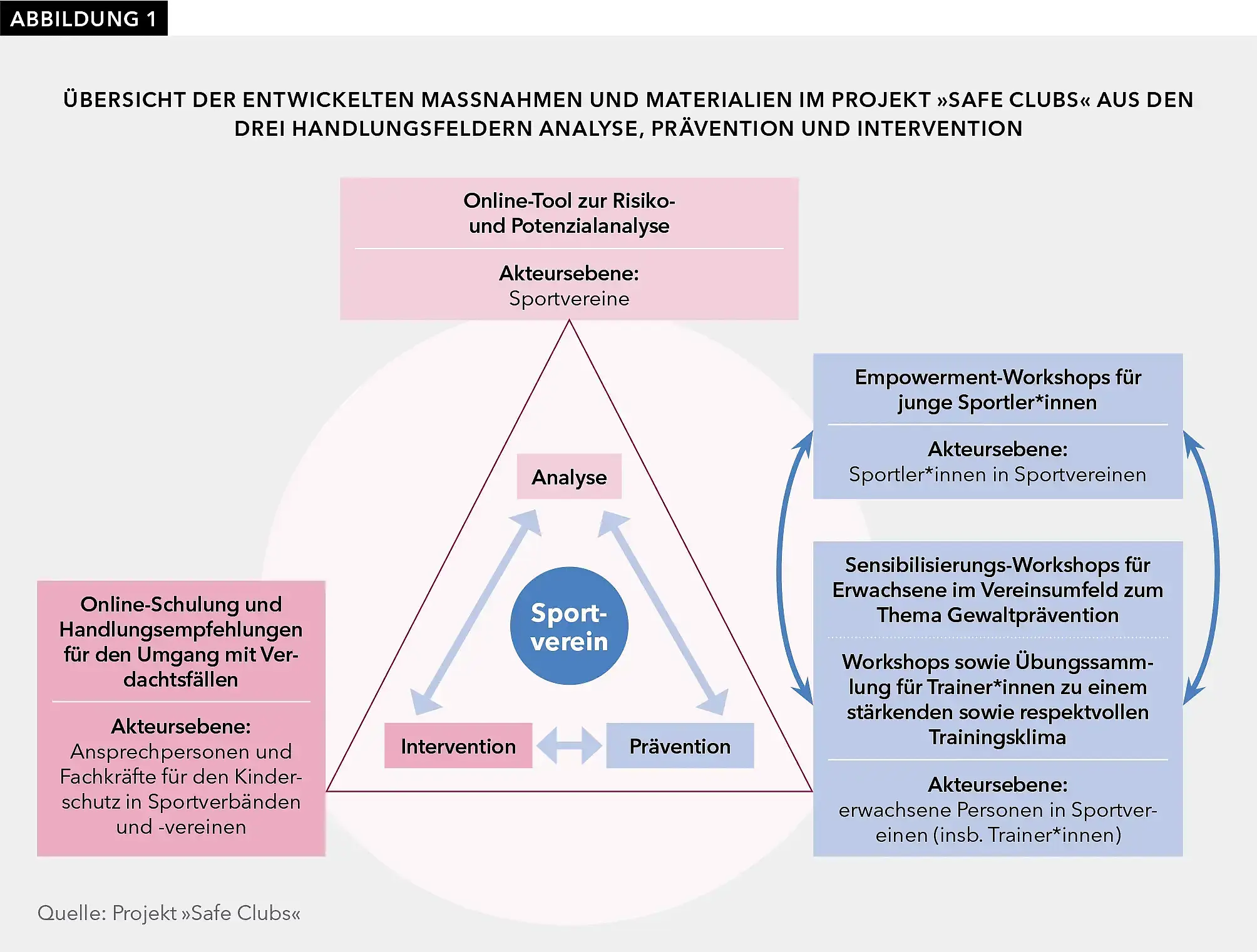

Mit »Safe Clubs« wurde Ende Februar 2025 ein wegweisendes Projekt abgeschlossen, das Sportvereine gezielt dabei unterstützt, die Prävention sexualisierter und interpersonaler Gewalt zu stärken. Dafür wurden praxisnahe, theoriegeleitete und evidenzbasierte Materialien und Maßnahmen entwickelt. Das Ergebnis ist ein umfassendes Angebot für alle Zielgruppen im Sportverein: Ein Tool zur Risiko- und Potenzialanalyse hilft Vereinen, ihre Strukturen zu bewerten und gezielt zu verbessern. Praxisorientierte Workshop-Konzepte und eine Übungssammlung ermöglichen eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema – für Trainerinnen und Trainer, Vereinsverantwortliche, weitere Erwachsene im Vereinsumfeld sowie Athletinnen und Athleten. Zuletzt werden insbesondere Ansprechpersonen durch eine Online-Schulung und konkrete Handlungsempfehlungen gezielt auf den Umgang mit Verdachtsfällen vorbereitet. Diese Maßnahmen legen die Grundlage für nachhaltige Schutzprozesse in Sportvereinen – kostenlos zugänglich über die Website www.safe-clubs.de.

Prävention von sexualisierter und interpersonaler Gewalt im Sport

Die Prävention interpersonaler Gewalt im Sport ist eine zentrale Aufgabe des organisierten Sports, aber auch der Gesamtgesellschaft. Besonders Kinder und Jugendliche in Sportvereinen benötigen sichere und unterstützende Strukturen, die sie vor jeglicher Form von Gewalt schützen – sei es psychische, körperliche oder sexualisierte Gewalt wie auch Vernachlässigung (WHO, 2002).

Studien zeigen, dass interpersonale Gewalt im Sportumfeld (inter-)national ein ernstzunehmendes Problem darstellt (Hartill et al., 2021; Ohlert et al., 2018; Rulofs et al., 2022). Die deutsche Studie »SicherimSport« (Rulofs et al., 2022) zeigt alarmierende Zahlen: 70 Prozent der befragten Athletinnen und Athleten berichteten von mindestens einer Erfahrung mit interpersonaler Gewalt während ihrer Sportkarriere; 26 Prozent der Befragten erlebten sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt, 19 Prozent mit Körperkontakt. Gleichzeitig mangelt es in vielen Sportvereinen an wirksamen Schutzmaßnahmen und einem angemessenen Umgang mit Verdachtsfällen (Rulofs et al., 2016).

Um dieser Problematik entgegenzuwirken, bedarf es nachhaltiger Strategien, die Sportvereine in ihrer Schutzverantwortung stärken und eine Kultur des Hinsehens und Handelns etablieren, um Gewalt gezielt vorzubeugen sowie Betroffene zu unterstützen. Hier setzt das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt »Safe Clubs« an, das Ende 2024 erfolgreich abgeschlossen wurde. Innerhalb des Projekts wurden praxisnahe Maßnahmen und Materialien zur Prävention sexualisierter und interpersonaler Gewalt in Sportvereinen entwickelt, die allen Sportvereinen in Deutschland kostenfrei auf der Website www.safe-clubs.de zur Verfügung stehen.

Schutzmaßnahmen in Sportorganisationen: Das Schutzkonzept als Basis

Prävention umfasst gezielte Maßnahmen zur Verhinderung von interpersonaler Gewalt, deren frühzeitige Erkennung sowie eine unmittelbare Reaktion, um Folgen zu minimieren (Sethi et al., 2004). Ein zentrales Element dabei ist die Entwicklung eines Schutzkonzepts, das auf einer Risiko- und Potenzialanalyse basiert und die Bereiche Prävention und Intervention abdeckt.

Das Schutzkonzept bildet einen kohärenten Rahmen für konkrete Maßnahmen und Handlungsleitlinien einer Sportorganisation in diesen Bereichen. Es kann grundlegende Prinzipien zum Umgang mit interpersonaler Gewalt im Sport (z. B. Leitbild), die öffentliche Positionierung des Vereins, klar definierte Ansprechpersonen sowie Fallmanagement-Teams beinhalten. Darüber hinaus wird empfohlen, konkrete Handlungsempfehlungen für Prävention und Intervention (z. B. Verhaltenskodizes, Präventionsmaßnahmen, Beschwerdemanagement, Interventionsleitfäden, Unterstützungsstrukturen) zu integrieren (Bartsch & Rulofs, 2020). Ein Schutzkonzept sollte stets individuell an die spezifischen Gegebenheiten der Sportorganisation angepasst werden und kann mit weniger Aspekten beginnen und über die Zeit stetig erweitert werden.

Verschiedene Studien zeigen, dass die Entwicklung von Schutzkonzepten für Sportverbände und -vereine eine große Herausforderung darstellt und gezielte Unterstützung erforderlich ist. Im Rahmen des Projekts »Safe Sport« gaben in einer Befragung 23 Prozent der Landessportbünde, 44 Prozent der Spitzenverbände und 31 Prozent der Verbände mit besonderen Aufgaben an, bei der Entwicklung von Schutzkonzepten Hilfe zu benötigen (Rulofs, 2016).

Parallel zum Projekt »Safe Clubs« wurde im Rahmen des Projekts »Schutzkonzepte im Ehrenamt« eine Online-Lernplattform entwickelt. Diese dient der Sensibilisierung für Risikofaktoren (sexualisierter) Gewalt im ehrenamtlichen Kontext und unterstützt die Entwicklung von Schutzkonzepten in verschiedenen Bereichen des Ehrenamts, insbesondere im Sport. Die Plattform1 begleitet Vereine systematisch durch den gesamten Prozess der Schutzkonzeptentwicklung. Um Vereine nicht nur bei der Erarbeitung, sondern auch bei der praktischen Umsetzung ihrer Schutzkonzepte optimal zu unterstützen, verknüpft das Projekt »Safe Clubs« diese Online-Lernplattform mit konkreten Maßnahmen. So ist die zentrale Grundlage jedes Schutzkonzepts eine Risiko- und Potenzialanalyse, die als Ausgangspunkt für die Erarbeitung eines Schutzkonzepts und die Entwicklung präventiver und intervenierender Maßnahmen dient. Im Rahmen von »Safe Clubs« wurde hierfür ein praxisnahes, benutzerfreundliches Online-Tool entwickelt. Zusätzlich ergänzen die weiteren im Projekt »Safe Clubs« erarbeiteten Maßnahmen gezielt die Bereiche Prävention und Intervention und tragen so zur erfolgreichen Umsetzung von Schutzkonzepten in Sportvereinen bei.

Das Verbundvorhaben »Safe Clubs«: Schutzmaßnahmen aus den drei Handlungsfeldern Analyse, Prävention und Intervention

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport erfordert ein umfassendes und nachhaltiges Konzept sowie konkrete Schutzmaßnahmen. Das Verbundprojekt »Safe Clubs« vereinte hierzu wissenschaftliche Expertise mit praktischer Erfahrung, um Sportvereine gezielt bei der Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt zu unterstützen. Unter der Leitung von Dr. Jeannine Ohlert arbeiteten drei Forschungseinrichtungen – das Psychologische Institut sowie das Institut für Soziologie und Genderforschung der Deutschen Sporthochschule Köln und die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm zusammen in Kooperation mit den Praxispartnerinnen und Praxispartnern: Deutsche Sportjugend im DOSB, Athleten Deutschland e. V. sowie die Landessportbünde Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen und die Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen e. V.

Das Projekt fokussierte sich auf die drei zentralen Handlungsfelder Analyse, Prävention und Intervention und entwickelte in diesen Bereichen gezielte Maßnahmen und Materialien für alle Akteursgruppen im Sportverein (siehe Abbildung 1). Das Ziel des Projekts war es, mithilfe der erarbeiteten Maßnahmen und Materialien Sportvereine darin zu unterstützen, den Schutz vor sexualisierter und interpersonaler Gewalt langfristig und nachhaltig zu verbessern. Ein besonderes Anliegen von »Safe Clubs« war hierbei die theoriegeleitete und evidenzbasierte, aber auch bedarfsgerechte Gestaltung aller Inhalte in enger Zusammenarbeit mit den Praxispartnerinnen und -partnern.

Analyse – ein Online-Tool zur Risiko- und Potenzialanalyse

Die Risiko- und Potenzialanalyse (RPA) stellt einen essenziellen ersten Schritt zur Entwicklung eines Schutzkonzepts dar. Sie dient dazu, mögliche Gefahrenpotenziale innerhalb einer Organisation zu identifizieren und eine Sensibilisierung für das Thema sexualisierte Gewalt zu schaffen. Die RPA trägt dazu bei, Schwachstellen aufzudecken, Problembewusstsein zu schaffen und gezielte Maßnahmen abzuleiten (Rusack et al., 2022).

Im Rahmen des Projekts wurde ein online-basiertes RPA-Tool entwickelt, das sich an Vereinsverantwortliche sowie Ansprechpersonen für Gewaltprävention und Kinderschutz richtet. Es umfasst 72 Fragen, die in folgende acht Themenblöcke gegliedert sind:

- Mitarbeit/Partizipation (z. B. Mitbestimmungsrechte von Kindern/Jugendlichen, Beschwerdesystem)

- Dokumente/Verträge (z. B. Ehrenkodex, Zusatzvereinbarung, Datenschutz)

- Ansprechpersonen/Kooperationen (z. B. Vorhandensein und Sichtbarkeit von kompetenten Ansprechpersonen)

- Kleidung/Kleiderordnung (z. B., gibt es eine Kleiderordnung, wie wird mit bestimmter Kleidung umgegangen, sportartenspezifisch)

- »Alte« Gepflogenheiten (z. B. Rituale, Umgang mit Konflikten)

- Werte/Normen/Beziehungen/Umgang (z. B. Fehlerkultur, Rollenverständnis, Beziehungsverhältnisse zwischen Trainerinnen und Trainern sowie Sportlerinnen und Sportlern, Umgang mit Nähe)

- Personalsituation (z. B. genügend Personal, Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen)

- Räumlichkeiten/Gebäude (z. B. Standort Trainingsanlagen, Duschen- und Umkleidesituation).

Die Fragen sollen Verantwortliche dazu anregen, den aktuellen Stand der Gewaltprävention im Verein zu reflektieren. Eine farbliche Visualisierung im Ampelsystem zeigt in der Auswertung auf, in welchen Bereichen bereits Strukturen vorhanden sind (grün) und wo Handlungsbedarf besteht (gelb/rot). Darüber hinaus enthält das Tool weiterführendes Material und konkrete Handlungsempfehlungen zur Prävention und Intervention. Ergänzend werden Methoden zur Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Durchführung einer RPA angeboten.

Prävention – Workshops für alle Beteiligten im Sportverein

Innerhalb eines Schutzkonzepts ist ein wichtiger Teil der Prävention die Sensibilisierung aller Vereinsmitglieder – von Trainerinnen und Trainern über Sportlerinnen und Sportler bis hin zu Vorstandsmitgliedern und Eltern. Nur wenn alle Beteiligten über ein gemeinsames Grundverständnis verfügen, Situationen frühzeitig erkennen und angemessen handeln können, entsteht eine Kultur des Hinsehens, des Respekts und der Sicherheit.

Um Sportvereine in diesem Prozess zu unterstützen, wurden wissenschaftlich fundierte und evidenzbasierte Workshop-Konzepte entwickelt. Sie dienen dazu, das Thema Gewaltprävention gezielt anzusprechen und gleichzeitig ein stärkendes Trainingsklima zu fördern.

Die Konzepte richten sich an unterschiedliche Zielgruppen: Im Sensibilisierungs-Workshop werden Trainerinnen und Trainer, Eltern und Vereinsverantwortliche für das Thema geschult. Dies ist die Basis für weitere, vertiefende Workshops. Zwei aufbauende Workshops vermitteln Trainerinnen und Trainern Methoden zur Förderung eines stärkenden Trainingsklimas. Für die Zielgruppe der Sportlerinnen und Sportler im Alter von 12 bis 17 Jahren wurde eine Konzeption für Empowerment-Workshops entwickelt, welche Selbstbewusstsein, persönliche Grenzen und Handlungssicherheit stärken sollen. Durch diese Workshops, die von Fachpersonen durchgeführt werden sollten, wird in Sportvereinen eine Grundlage gelegt, um Gewaltprävention aktiv zu gestalten und eine sichere und respektvolle Umgebung für alle Beteiligten zu schaffen.

Intervention – gezielte Unterstützung für Ansprechpersonen im Sportverein durch Handlungsempfehlungen und ein Online-Schulungstool

Im Bereich der Intervention wurden sowohl Handlungsempfehlungen als auch ein Online-Schulungstool zum konkreten Eingreifen im Verdachtsfall der Kindeswohlgefährdung in Sportvereinen entwickelt. Das interaktive Schulungstool richtet sich an Ansprechpersonen für Kinderschutz sowie Vorstandsmitglieder und vermittelt praxisnahes Wissen für den Umgang mit Verdachtsfällen. Es besteht aus den fünf Kapiteln (1) Intervention – Was ist das?, (2) Vor der Intervention, (3) Einstieg in die Intervention, (4) Durchführung der Intervention und (5) Abschluss der Intervention, die chronologisch durch den Interventionsprozess führen. Neben theoretischen Grundlagen werden konkrete Handlungsschritte vermittelt – von der strukturellen Vorbereitung über den Umgang mit Verdachtsfällen bis hin zur Nachsorge. Die Inhalte werden durch Texte, Videos und Audios abwechslungsreich aufbereitet, ergänzt durch Selbsttests am Ende der Kapitel zur Wissensüberprüfung. Weiterhin wurden Handlungsempfehlungen in einem Dokument zusammengefasst, wobei sowohl die Ebene der Verbände als auch die der Vereine betrachtet wurde.

Fazit des Projekts »Safe Clubs«

Das Projekt »Safe Clubs« stellt einen entscheidenden Schritt zur nachhaltigen Verankerung von Schutzmaßnahmen gegen sexualisierte und interpersonale Gewalt im organisierten Sport in Deutschland dar. Besonders für ehrenamtlich geführte Vereine mit begrenzten Ressourcen ist die Umsetzung umfassender Schutzkonzepte eine Herausforderung. Auch Unsicherheiten im Umgang mit Verdachtsfällen erschweren oft konsequente und betroffenengerechte Interventionsmaßnahmen. »Safe Clubs« begegnet diesen Schwierigkeiten durch die kostenfrei zugänglichen und praxisnahen

Materialien über die Homepage www.safe-clubs.de und schafft damit eine wichtige Grundlage für sicheren Sport.

Dennoch liegt es an den Vereinen, diese Maßnahmen aktiv umzusetzen, Schutzkonzepte mit Leben zu füllen und eine nachhaltige Kulturveränderung hin zu einer Kultur des Hinsehens und Handelns herbeizuführen. Dies erfordert nicht nur die Nutzung der bereitgestellten Materialien, sondern auch die kontinuierliche Sensibilisierung aller Beteiligten sowie die Bereitschaft, Schutzkonzepte als wichtigen Bestandteil der Vereinsarbeit zu verstehen. Nur durch langfristiges und nachhaltiges Engagement kann sichergestellt werden, dass der Sport ein sicherer Ort für alle bleibt.

Literatur

Bartsch, F., & Rulofs, B. (2020). Safe Sport – Ein Handlungsleitfaden zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Grenzverletzungen, sexualisierter Belästigung und Gewalt im Sport. Deutsche Sportjugend. https://static-dsj-de.s3.amazonaws.com/Publikationen/PDF/Safe_Sport_Handlungsleitfaden_12.23_interaktiv.pdf

Hartill, M., Rulofs, B., Lang, M., Vertommen, T., Allroggen, M., Cirera, E., Diketmueller, R., Kampen, J., Kohl, A., Martin, M., Nanu, I., Neeten, M., Sage, D., & Stativa, E. (2021). CASES: Child Abuse in Sport: European Statistics – Project Report. Ormskirk: Edge Hill University.

Ohlert, J., Seidler, C., Rau, T., Rulofs, B., & Allroggen, M. (2018). Sexual violence in organized sport in Germany. German Journal of Exercise and Sport Research, 48 (1), 59–68. https://doi.org/10.1007/s12662-017-0485-9

Rulofs, B., Allroggen, M., Ohlert, J., Gramm, C., Rau, T., Wagner, I., Hartmann-Tews, I., Feiler, S., & Breuer, C. (2016). »Safe Sport«. Schutz von Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland. Köln & Ulm: Deutsche Sporthochschule Köln & Universitätsklinikum Ulm.

Rulofs, B., Wahnschaffe-Waldhoff, K., Allroggen, M., Rau, T., & Mayer, S. (2022). Bericht zum Forschungsprojekt SicherImSport: Sexualisierte Grenzverletzung, Belästigung und Gewalt im organisierten Sport. Köln, Wuppertal & Ulm: Deutsche Sporthochschule Köln, Bergische Universität Wuppertal & Universitätsklinikum Ulm.

Rusack, T., Schilling, C., Lips, A., Herz, A., & Schröer, W. (2022). Schutzkonzepte in der Offenen Jugendarbeit. Persönliche Rechte junger Menschen stärken. Weinheim: Beltz Verlag.

Sethi, D., Marais, S., Seedat, M., Nurse, J., & Butchart, A. (2004). Handbook for the documentation of interpersonal violence prevention programmes. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization [WHO] (2002). World Report on Violence and Health. Geneva: World Health Organization.

Alle Links und Literaturangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Zitation

Schmitz, H., Söllinger, A., & Ohlert, J. (2025). Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 75–80.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Helena Schmitz, Promotionsstudentin mit dem Forschungsschwerpunkt der Gewaltprävention im Sport sowie angewandte Sportpsychologin und Kinderschutzbeauftragte in einem deutschen Fußballverein

Kontakt: helena.schmitz(at)stud.dshs-koeln.de

Annika Söllinger, Promotionsstudentin mit dem Fokus auf die Trainer- und Trainerinnen-Perspektive im Themenfeld der interpersonalen Gewalt im Sport sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie und Genderforschung, Abteilung Diversitätsforschung im Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln

Kontakt: a.soellinger(at)dshs-koeln.de

Dr. Jeannine Ohlert, Diplom-Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen interpersonale Gewalt, Gruppenprozesse sowie der Persönlichkeitsentwicklung von Athletinnen und Athleten.

Kontakt: j.ohlert(at)dshs-koeln.de

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek