»Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Jugendliche Bystander spielen nicht nur bei der Verhinderung oder Beendigung von sexualisierter Gewalt unter Gleichaltrigen eine zentrale Rolle, sondern auch bei der anschließenden Bearbeitung des Erlebten. In diesem Beitrag sollen die Besonderheiten von Peer-Disclosure-Prozessen nach sexualisierten Gewalterfahrungen durch andere beleuchtet werden. Das Wissen um diese Spezifika von Peer-Disclosure-Prozessen ist insbesondere für die professionelle Unterstützung von Betroffenen und Bystandern nach (mit-)erlebten Übergriffen sowie für die Prävention von (Re-)Viktimisierungen und (sekundären) Traumatisierungen relevant.

Sexualisierte Peer-Gewalt: Phänomen und Problem

»Sexuelle Übergriffe unter Kindern und Jugendlichen finden überall statt. Sie werden oft im Freundeskreis, durch Partnerinnen und Partner sowie in anderen sozialen Gruppen verübt. Auch mittels Internet oder Smartphone können sexuelle Übergriffe erfolgen (z. B. durch die Verbreitung von Fotos und Videos).«1 Zahlreiche Studien belegen die Häufigkeit und Verbreitung solcher Übergriffe im Jugendalter (Erkens et al., 2021; Hofherr, 2017; Maschke & Stecher 2018). Eine umfassende Befragung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) – die sogenannte »Schülerwissen-Studie« – mit 4.334 Schülerinnen und Schülern aus vier Bundesländern verdeutlicht dies eindrucksvoll: 83 Prozent der von sexualisierter Gewalt betroffenen Mädchen und sogar 88 Prozent der betroffenen Jungen benannten bei ihrem schlimmsten Erlebnis sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt Gleichaltrige, insbesondere Mitschüler*innen, als Gewaltausübende (Hofherr, 2017). Studien zeigen darüber hinaus, dass Hauptansprechpersonen nach erlebter sexualisierter Gewalt – sowohl durch Jugendliche als auch Erwachsene – in der Jugendphase überwiegend Gleichaltrige sind (Erkens et al., 2021; Hofherr, 2017; Maschke & Stecher, 2018; Priebe & Svedin, 2008). Nach sexualisierter Gewalt durch andere Jugendliche verdreifacht sich sogar die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche sich Gleichaltrigen anvertrauen, verglichen mit einer Offenlegung gegenüber Erwachsenen (Kogan, 2004). Die starke Beteiligung von Peers bei sexualisierter Gewalt macht deutlich, wie bedeutend das soziale Umfeld für Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen ist. Vor diesem Hintergrund stellt der vorliegende Artikel dar, wie Jugendliche Offenlegungsprozesse (Peer Disclosure) nach sexualisierter Peer-Gewalt gestalten und welche Herausforderungen und Belastungen Gleichaltrige bei diesen Prozessen erleben.

Peer Disclosure: Phänomen und Prävalenzen

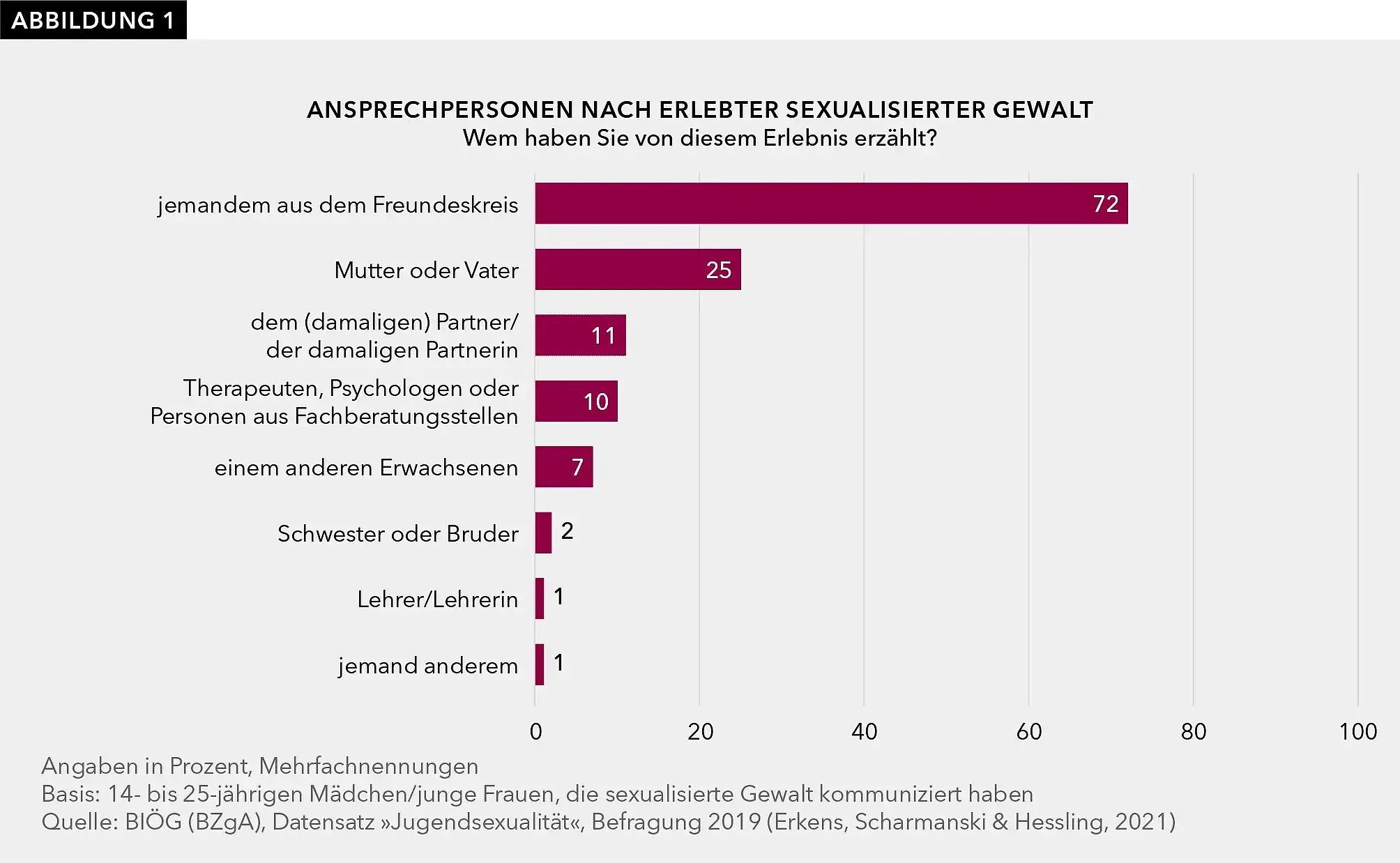

Peer Disclosure beschreibt in Anlehnung an die Definition von Disclosure nach Rieske, Scambor & Wittenzellner (2018, S. 700) Prozesse, in denen betroffene Jugendliche ihre erlebte sexualisierte Gewalt erinnern, einordnen und anderen Peers gegenüber offenbaren. Diese Offenlegungen stellen komplexe Prozesse dar, die geprägt sind von individuellen Erinnerungen, Bewertungen des Erlebten sowie von Entscheidungen, welchen Peers sie vertrauen können und möchten. Dabei zeigt sich, dass Freunde und Freundinnen besonders häufig als Ansprechpersonen ins Vertrauen gezogen werden (siehe Abbildung 1).

In der Jugendsexualitätsstudie des BIÖG (vormals BZgA, 9. Welle) gaben 72 Prozent der Mädchen und jungen Frauen an, sich nach erlebter sexualisierter Gewalt gegenüber Freundinnen und Freunden anzuvertrauen, während Eltern (25 %), Fachberatungsstellen (10 %) und insbesondere Lehrkräfte (1 %) deutlich seltener angesprochen wurden (Erkens, Scharmanski & Hessling, 2021). In der »Schülerwissen-Studie« des DJI (Hofherr, 2017) und der »Speak!«-Studie (Maschke & Stecher, 2018) wurden auch Jungen und junge Männer befragt. Hier wird deutlich, dass betroffene Jungen sich deutlich seltener überhaupt anvertrauen (Hofherr, 2017; Maschke & Stecher, 2018).2 Beide Studien zeigen, dass sich Jugendliche (beiderlei Geschlechts) nach sexualisierten Gewalterfahrungen am häufigsten anderen Jugendlichen mitteilen und erwachsene Personen nur (sehr) selten als potenzielle Ansprechpersonen wahrgenommen werden. Gründe dafür sind u. a., dass Peers im Jugendalter zunehmend eine wichtige ggf. die wichtigste emotionale Unterstützung bieten (Feiring, Taska & Lewis, 1998; Furman & Buhrmester, 1992). Freundschaftliche Beziehungen unter Heranwachsenden sind zudem häufig von bedeutsamen Normen der Geheimhaltung und Vertraulichkeit geprägt (Derr et al., 2022; Malloy, Brubacher & Lamb, 2013). Gleichzeitig kann die Offenlegung gegenüber Erwachsenen aufgrund befürchteter negativer Reaktionen erschwert sein, insbesondere, wenn Alkohol- oder Drogenkonsum oder anderes unerlaubtes Verhalten eine Rolle spielen, sodass Jugendliche eher wahrscheinlich mit Gleichaltrigen über belastende Erfahrungen sprechen (Malloy, Brubacher & Lamb, 2013; Priebe & Svedin, 2008).

Peers als Adressaten von Disclosure und Brücken ins Hilfesystem (»PAD«)

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Forschungsprojekt »Peers als Adressaten von Disclosure und Brücken ins Hilfesystem«3 (Laufzeit 2018 bis 2021), auf dessen Basis die folgenden Ergebnisse beruhen, widmete sich der Untersuchung von Peer-Disclosure-Prozessen im Jugendalter. Dabei stand im Fokus, wie betroffene Jugendliche ihre Erfahrungen sexualisierter Gewalt gegenüber Gleichaltrigen offenlegen und wie diese Peers mit diesem Wissen umgehen. Ziel des Projekts war es, empirisches Wissen über die Abläufe und Bedingungen von Peer Disclosure zu erheben, um daraus Workshop-Module zu entwickeln, die gezielt auf die Rolle der Gleichaltrigen als potenziellen Vertrauenspersonen eingehen (Derr et al., 2022).

Im Rahmen des Projekts wurden qualitative Interviews mit insgesamt 34 Personen geführt: zwölf junge Erwachsene mit eigenen sexualisierten Gewalterfahrungen, neun jugendliche Peer-Adressatinnen und -Adressaten, denen sich Betroffene anvertraut hatten, sowie 13 Expertinnen und Experten aus der Praxis. Zu den Expertinnen und Experten zählten Mitarbeitende von Beratungsstellen zu sexualisierter Gewalt, psychosozialen Beratungsangeboten sowie von Hilfetelefonen und Online-Beratungsangeboten. Im Zentrum der qualitativen Studie standen zwei zentrale Fragestellungen: Zum einen sollten die Herausforderungen beleuchtet werden, die sich aus dem Peer Disclosure sexualisierter Gewalterfahrungen unter Jugendlichen ergeben. Zum anderen ging es darum, herauszufinden, wie diese spezifischen Herausforderungen in Präventionsangeboten so berücksichtigt werden können, dass sowohl jugendliche Betroffene als auch ihre jugendlichen Vertrauenspersonen bestmögliche Unterstützung erfahren.

Eines der Schlüsselergebnisse des Projekts, auf das hier fokussiert werden soll, ist, dass der Umgang mit sexualisierter Gewalt durch Peers spezifische Herausforderungen für den Disclosure-Prozess mit sich bringt, die in der Beratungs- und Präventionspraxis bekannt sein und adressiert werden sollten (Derr et al., 2022; Gulowski, Derr & Kindler, 2023).

Anvertrauen sexualisierter Peer-Gewalt: der Fall Marie und der Fall Conni

Sexualisierte Gewalt durch Peers stellt Jugendliche, die ins Vertrauen gezogen werden, vor spezifische Herausforderungen, die sowohl die Einordnung als auch die Bewältigung der Geschehnisse für Betroffene und Adressierte maßgeblich erschweren können. Dabei zeigen sich insbesondere drei zentrale Problembereiche, die in den qualitativen Interviews4 deutlich wurden:

Erstens besteht eine ausgeprägte Schwierigkeit im Erkennen und Einordnen sexualisierter Gewalterfahrungen. Im Fall von Marie (17 Jahre, Disclosure-Adressatin) ging es um die Übergriffe eines Jungen aus der Clique gegenüber seiner bzw. Maries Freundin. In Maries Schilderungen wird deutlich, dass die Jugendlichen der Clique, wenn überhaupt, erst in einem längeren Prozess der Auseinandersetzung die Übergriffe als Vergewaltigung einordnen konnten. Dies lag daran, dass sie spezifische Vorstellungen davon hatten, was unter einer Vergewaltigung, einem Täter und der Beziehung zwischen Täter und Betroffener zu verstehen ist bzw. nicht: »Das hat aber ein bisschen gedauert (…), weil sie [die Betroffene] es nicht so genannt hat«, und auch, weil es sich um Oralverkehr gehandelt hatte, »also dadurch, dass es sozusagen auch keine Penetration war« (Marie, 17 Jahre, Disclosure-Adressatin). Zudem habe die Freundin die Situation zunächst als einvernehmlich benannt, dabei aber Folgendes beschrieben: »Das war ein Abend, an dem ihr Freund irgendwie später zu ihr gekommen ist und relativ betrunken war, und dann haben sie sich halt geküsst, und dann wollte er halt Sex mit ihr haben, und sie hat ›nein‹ gesagt, und dann hat er gesagt, ›ach komm‹, und dann hat sie gesagt ›nein‹, und dann hat er gesagt ›ja, du musst ja gar nichts machen‹, (…) und sie hat halt immer noch gesagt ›nein‹, und dann irgendwann hat sie halt nichts mehr gesagt, und dann hat der es halt einfach gemacht« (Marie, 17 Jahre, Disclosure-Adressatin).

Jugendliche verfügen oftmals nicht über ausreichende Vergleichserfahrungen mit positiven und konsensuellen sexuellen Interaktionen, sodass ihnen die Einschätzung der Angemessenheit bestimmter Handlungen schwerfällt. Zusätzlich erschweren weit verbreitete Vorstellungen und Überzeugungen über Ursachen, Kontexte und Folgen sexualisierter Gewalt – etwa Vorstellungen über »richtige Täter« – Jugendlichen, ihre Erlebnisse einzuordnen. Solche sogenannten Vergewaltigungsmythen können dazu führen, dass Gewalt verharmlost, geleugnet oder gerechtfertigt wird. Dadurch entsteht Unsicherheit darüber, ob es sich tatsächlich um Übergriffe oder Gewalt handelt. Dies gilt besonders, wenn die Peer-Gewalt innerhalb romantischer Beziehungen stattfindet.

Zweitens zeigt sich das Phänomen des »Freundschaftskummers«. Normen wie Geheimhaltung und Vertraulichkeit sind integraler Bestandteil jugendlicher Freundschaftskonzepte und gelten oft selbst dann, wenn die Gewaltausübenden erwachsene Personen sind (Gulowski et al., 2023). Im Fall der 20-jährigen Conny, die über längere Zeit psychische, aber auch körperliche sexualisierte Gewalt durch einen von ihr so genannten Freund erfährt, erklärt sie selbst: »(…) dann habe ich auch mit meiner Freundin geredet, so nach dem Motto, wie sehr dieser Mensch mich verletzt hat, also nicht körperlich, sondern, weil wir uns halt mega nah standen, so ein bisschen Freundschaftskummer-mäßig, wie wenn einen halt ein Freund verarscht« (Conny, 20 Jahre, Betroffene). Durch die Einordnung als »Freundschaftskummer«, der auch nur innerhalb der Freundschaft verhandelt wird, erscheint es Jugendlichen kaum möglich, sich außerhalb der Peergroup Erwachsenen anzuvertrauen. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, professionelle Unterstützung zu erhalten (Stein & Nofziger, 2008).

Drittens führt die Offenlegung sexualisierter Gewalt unter Peers zu einer Gefährdung der sozialen Zugehörigkeit. Besonders dann, wenn sowohl Betroffene als auch Gewaltausübende demselben Freundes- oder Bekanntenkreis angehören, entstehen schwerwiegende Loyalitätskonflikte. »Alle waren total betroffen, überfordert, würde ich sagen, also, ich glaube, dass die anderen alle denken, dass das wirklich sexuelle Gewalt war und total schlimm. Aber die anderen haben das auf jeden Fall vom Täter getrennt, dadurch, dass sie halt so gut mit ihm befreundet waren oder sind. Einerseits wollten sie natürlich irgendwie die betroffene Freundin unterstützen, aber andererseits haben sie das dann auch wieder, also wirklich einfach verdrängt« (Marie, 17 J., Disclosure-Adressatin). Jugendliche sind damit konfrontiert, sich zwischen Freundschaften zu entscheiden oder gar Ausgrenzung zu riskieren, was die Bewältigung der Gewalterfahrung für Betroffene zusätzlich erschwert und die Belastungen für die Adressatinnen und Adressaten einer solchen Offenlegung verstärkt. Marie beschreibt ihre Belastung dadurch, dass sie und andere nicht wussten, wie sie mit dem Wissen über die Vergewaltigung umgehen sollten, »(…) weil der halt auch bei uns in der Schule ist und wir den jeden Tag sehen, sie ihn auch jeden Tag sieht, und das ist halt schwierig, weil sie einerseits eine emotionale Bindung zu ihm hat, weil er ihr halt auch geholfen hat, als es ihr so schlecht ging, und gleichzeitig sie trotzdem auch missbraucht hat« (Marie, 17 Jahre, Disclosure-Adressatin).

Diese drei Problembereiche – das Erkennen und Einordnen, das Konzept »Freundschaftskummer« und die Gefährdung sozialer Zugehörigkeit – verdeutlichen eindringlich, wie komplex und vielschichtig der Umgang mit sexualisierter Gewalt innerhalb jugendlicher Peer-Kontexte ist. Sie unterstreichen zugleich die Notwendigkeit, diese Herausforderungen gezielt in Präventions- und Unterstützungsangeboten zu berücksichtigen.

Konsequenzen herausfordernder Peer-Disclosure-Prozesse

Fast 40 Prozent der Befragten, die bei der »Speak!«-Hauptstudie (Maschke/Stecher, 2018) angaben, von anderen Jugendlichen nach sexualisierter Gewalt ins Vertrauen gezogen worden zu sein, gaben an, davon belastet gewesen zu sein. Die qualitative »PAD«-Studie »zoomte« in dieses Ergebnis hinein und analysierte eben jene Disclosure-Prozesse und das daraus resultierende Belastungserleben für jugendliche Anvertraute, das u. a. von den hier vorgestellten spezifischen Herausforderungen bei Disclosure nach Peer-Gewalt verstärkt wurde.

Im Allgemeinen zeigte sich, dass herausfordernde Peer-Disclosure-Prozesse für die Anvertrauten erheblichen psychischen, emotionalen und physischen Stress auslösen können. Neben Gefühlen der Überforderung und Hilflosigkeit berichten Adressatinnen und Adressaten teilweise von einer tiefgreifenden Erschütterung ihres Vertrauens in die soziale Umwelt. In einigen Fällen zeigte sich das Auftreten von Albträumen, körperlichen Zusammenbrüchen oder anhaltender psychischer Belastung, Symptome (ähnlich) einer sekundären Traumatisierung. Im Fall von Conny berichtet sie über die Belastungen ihres Freundes nach ihrem Disclosure: »Er entwickelte selbst Ticks, genau wie ich. Er fühlte sich plötzlich schlecht. Er hat alles aufgesaugt.« Nach einem längeren hoch herausfordernden Disclosure-Prozess bricht der Adressat letztlich die Beziehung zu Conny ab.

Besonders problematisch ist diese Belastung für Jugendliche, wenn sie weder über Strategien zum Selbstschutz verfügen noch Zugang zu angemessenen Unterstützungssystemen haben. In einigen Fällen haben Adressatinnen und Adressaten selbst bereits Erfahrungen mit Viktimisierung oder Traumatisierung gemacht, was die Bewältigung der an sie herangetragenen Erlebnisse zusätzlich erschwert.

Fazit: Implikationen für die Praxis

Die Ergebnisse zeigen, dass Peer-Disclosure-Prozesse für Jugendliche eine hohe emotionale Belastung darstellen können. Besonders herausfordernd ist die Unsicherheit über die eigene Rolle, die gerade bei sexualisierter Peer-Gewalt diffundiert. Jugendliche geraten in einen Spannungsbereich zwischen Unterstützungsbereitschaft und Verantwortung und der Gefahr, ihre soziale Zugehörigkeit, ihre physische und ihre psychische Gesundheit und Stabilität zu riskieren.

Drei zentrale Aspekte können aber dazu beitragen, diesen Druck zu reduzieren. Erstens entlastet es Jugendliche erheblich, wenn sie wissen, dass die betroffene Person Zugang zu professioneller Hilfe hat – unabhängig davon, ob die sexualisierte Gewalt dort explizit thematisiert wird. Zweitens hilft eine bewusste Abgrenzung zwischen unterstützenden Gesprächspartnerinnen und -partnern und therapeutischer Rolle dabei, Überforderung zu vermeiden. Drittens sind externe Unterstützungsangebote, die auch die Disclosure-Adressatinnen und Adressaten gezielt adressieren, entscheidend, um Jugendlichen zu ermöglichen, realistische Grenzen zu setzen und sich selbst nicht zu überfordern.

Für Fachkräfte in der Präventionsarbeit bedeutet dies, dass Präventions- und Beratungsangebote nicht nur Betroffene, sondern gezielt auch potenzielle Adressatinnen und Adressaten in den Blick nehmen sollten. Jugendliche brauchen Wissen über verfügbare Hilfesysteme, Strategien zur Selbstfürsorge und klare Rollenvorstellungen, um Disclosure-Prozesse nachhaltig zu bewältigen. Hierfür kann das von Wissenschaft und Fachpraxis im »PAD«-Projekt entwickelte Werkbuch Hilf mir, zu helfen (Derr et al., 2022) herangezogen werden. Ziel dieses Werkbuches ist es, über die Ergebnisse der Studie zu informieren und diese Erkenntnisse sowie konzeptionelle Schlussfolgerungen für die Präventionspraxis aufzubereiten. Das Werkbuch sowie alle Materialien können kostenlos auf der Seite des DJI heruntergeladen werden.5

Fußnoten

1 https://www.aufarbeitungskommission.de/service-presse/service/glossar/peer-to-peer-gewalt/

2 »Speak!«-Studie: Rund 75 Prozent der betroffenen Mädchen versus 33 Prozent der betroffenen Jungen haben sich anvertraut; »Schülerwissen-Studie«: rund 60 Prozent der betroffenen Jungen versus 85 Prozent der betroffenen Mädchen haben sich anvertraut

3 Antragsstellung und Projektleitung: Prof. Dr. Heinz Kindler und Dr. Regine Derr; Wissenschaftliche Referentinnen: Dr. Rebecca Gulowski und Christina Krüger unter Mitarbeit von Alisa Muther

4 Im Folgenden werden die Ergebnisse anhand exemplarischer Belegzitate aus den Interviews der »PAD«-Studie verdeutlicht. Die Fälle Marie und Conny wurden ausgewählt, da sie in besonders prägnanter Weise zentrale Herausforderungen und Problematiken des Peer Disclosures bei sexualisierter Peer-Gewalt bündeln, die sich auch in weiteren Fällen der Studie wiederfinden. Die Inhalte wurden anonymisiert und sprachlich leicht geglättet. Die verwendeten Namen sind Pseudonyme.

5 https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/werkbuch-und-praesentation-der-teilmodule.html

Literatur

Derr, R., Gulowski, R., Kindler, H., Krüger, C., & Muther, A. (2022). »Hilf mir, zu helfen« – Ein Werkbuch für die Praxis. Peers als Adressat:innen von Disclosure und Brücken ins Hilfesystem. Deutsches Jugendinstitut. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2021/Werkbuch_Peer-Disclosure.pdf

Erkens, C., Scharmanski, S., & Hessling, A. (2021). Prävalenzen sexualisierter Gewalt. Jugendsexualität 9. Welle. BZgA-Faktenblatt. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Feiring, C., Taska, L., & Lewis, M. (1998). The role of shame and attributional style in children‘s and adolescents‘ adaptation to sexual abuse. Child Maltreatment, 3(2), 129–142.

Furman, W., & Buhrmester, D. (1992). Age and sex differences in perceptions of networks of personal relationships. Child development, 63(1), 103–115.

Gerber, F. (2010). Die Vielfalt und Komplexität häuslicher Gewalt erkennen. In Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich/Frauenklinik Maternité/Stadtspital Triemli Zürich/Verein Inselhof Triemli Zürich (Hg.), Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren. Handbuch für Medizin, Pflege und Beratung, 2, 165–180.

Gulowski, R., Derr, R., & Kindler, H. (2023). Peer-Disclosure: Ressourcen, Konflikte und Herausforderungen des Anvertrauens sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen. Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis, 69(4), 150–155.

Hofherr, S. (2017). Wissen von Schülerinnen und Schülern über sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten: Kurzbericht über zentrale Ergebnisse. Deutsches Jugendinstitut.

Kogan, S. (2004). Disclosing unwanted sexual experiences: Results from a national sample of adolescent women. Child Abuse & Neglect, 28(2), 147–165.

Malloy, L. C., Brubacher, S. P., & Lamb, M. E. (2013). »Because she‘s one who listens«: Children discuss disclosure recipients in forensic interviews. Child maltreatment, 18(4), 245–251.

Maschke, S., & Stecher, L. (2018). Sexuelle Gewalt: Erfahrungen Jugendlicher heute. Beltz.

Priebe, G., & Svedin, C. G. (2008). Child sexual abuse is largely hidden from the adult society: An epidemiological study of adolescents‘ disclosures. Child Abuse & Neglect, 32(12), 1095–1108. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.05.001

Rieske, T. V., Scambor, E., & Wittenzellner, U. (2018). Bedingungen für gelingende Aufdeckungsprozesse. In A. Retkowski, A. Treibel & E. Tuider (Hg.), Handbuch sexualisierte Gewalt und pädagogische Kontexte: Theorie, Forschung, Praxis, 709–718. Beltz Juventa.

Stein, R. E., & Nofziger, S. D. (2008). Adolescent sexual victimization: Choice of confidant and the failure of author-ities. Youth Violence and Juvenile Justice, 6(2), 158–177.

Alle Links und Literaturangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Zitation

Gulowski, R. (2025). »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 69–74.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Dr. Rebecca Gulowski ist wissenschaftliche Referentin in der Fachgruppe »Familienhilfe und Kinderschutz« am Deutschen Jugendinstitut (DJI) und am Lehrstuhl für Friedens- und Konfliktforschung der Universität Augsburg verantwortlich für den Forschungsschwerpunkt zu sexualisierter Gewalt. Ihre zentralen Forschungsinteressen sind die Soziologie von Konflikten und Gewalt, sexualisierte Gewalt, Gewalt in der Partnerschaft, (weibliche) Täterschaft, Opferschaft und Bystander sowie qualitative empirische Sozialforschung. Zusätzlich hat sie eine Ausbildung als Traumafachberaterin (DeGPT) wie auch systemische (Trauma-)Therapeutin (DGTB) und arbeitete neben der Promotion mehrere Jahre als psychosoziale Beraterin sowie Anti-Gewalt- und Kompetenztrainerin (AKT).

Kontakt: gulowski(at)dji.de

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek