»Lieben lernen – Lieben lehren!«

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Das Curriculum »Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0« der Hochschule Merseburg verbindet Themen der sexuellen Entwicklung, der sexuellen Selbstbestimmung und der Prävention von sexualisierter Gewalt miteinander.

Vorbemerkung

Die Beschäftigung mit sexuellen Themen und zwischenmenschlichen Beziehungen prägt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Diese Themen nehmen im schulischen Alltag einen wichtigen Platz ein. Zugleich ist die Schule rechtlich den Eltern im Hinblick auf die Sexualerziehung gleichgestellt. Sie hat den Auftrag, Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Liebe, Sexualität und Beziehungen zu befähigen – auch im Hinblick auf Grenzachtung und den Schutz vor sexualisierter Gewalt. Lehrer*innen1 und auch andere pädagogische Fachkräfte sollten daher qualifizierte Vertrauenspersonen für Schüler*innen sein, sind jedoch oftmals nicht ausreichend qualifiziert oder haben persönliche Hemmnisse, das Thema Sexualität im schulischen Kontext professionell aufzugreifen. Eigene Prägungen, Haltungen und Erlebnisse beeinflussen die pädagogische Handlungskompetenz. Die Aus- und Fortbildung schulischer Fachkräfte hält kaum entsprechende Reflexions- und Professionalisierungsangebote vor. Das Curriculum »Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0 – Lieben lernen – Lieben lehren« füllt diese Lücke. Möglich wurde das Curriculum durch die Kooperation der Hochschule Merseburg mit dem international tätigen Unternehmen Reckitt, das unter anderem für die Marke »DUREX« bekannt ist. Die Hochschule Merseburg ist in Deutschland der zentrale sexualwissenschaftliche Standort, der sozialwissenschaftliche und medizinische Perspektiven verbindet und den einzigen kostenfreien konsekutiven sexualwissenschaftlichen Studiengang im deutschsprachigen Raum anbietet. Mit der Entwicklung von Curricula zur Sexuellen Bildung hat sich die Hochschule einen Namen gemacht.

Hintergrund

Seit 1992 existiert das »Gesetz über Aufklärung, Verhütung, Familienplanung und Beratung«, das Schulen und damit den Lehrkräften einen gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag zur Sexualerziehung und zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften zuweist (vgl. Sielert, 2005, S. 19). Bereits 1968 gab es einen Beschluss der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK) mit Empfehlungen zur geschlechtlichen Erziehung in den Schulen (vgl. Hilgers, 2004). Er geht auf das Engagement von Schüler*innen seit Anfang 1967 zurück (vgl. Voß, 2023). Heute haben alle Bundesländer Richtlinien zur fächerübergreifenden schulischen Sexualerziehung entwickelt und in ihre jeweiligen Schulgesetze integriert. Darin ist die Forderung formuliert, Sexuelle Bildung als Querschnittaufgabe umzusetzen (vgl. Milhoffer, 2013, S. 582 ff.).

Seit dem Jahr 2010 ist belegt, dass auch im schulischen Kontext sexualisierte Gewalt erfahren wird (vgl. Urban, 2019, S. 45 ff.). Häufigste Orte nicht-körperlicher sexualisierter Übergriffe sind dabei Klassenräume und Pausenhöfe. Die Schüler*innen erleben den Lebensraum Schule nachweislich als Gefahrenzone (vgl. Maschke & Stecher, 2017, S. 15). Nach wie vor fehlt es an grundlegenden, strukturell verankerten Standards und Leitlinien zur Prävention sexualisierter Gewalt an Schulen (vgl. Bauer et al., 2018, S. 181). Seit dem Jahr 2016 soll die Bundesinitiative »Schule gegen sexuelle Gewalt« dem entgegenwirken (vgl. Glammeier, 2018, S. 197).

Den gesetzlichen Bestimmungen, bildungspolitischen Forderungen und schulpädagogischen Erfordernissen stehen Defizite in der Lehramtsausbildung gegenüber: So werden Lehrveranstaltungen zu sexueller Bildung trotz einer erkennbaren Zunahme an Wahlfächern immer noch unregelmäßig und nicht flächendeckend angeboten (vgl. Kollender, 2015). »Insgesamt bleiben vermutlich bis heute Lehrveranstaltungen zum Thema Sexualität die Ausnahme und vom ›Zufall‹ abhängig – also davon, ob es an den Hochschulen Lehrende gibt, die sich des Themas annehmen wollen« (Hopf, 2013, S. 783).

Das Projekt »SeBiLe 1.0«

Mit Blick auf die Professionalisierung schulischer Fachkräfte im Kontext Sexueller Bildung und Prävention sexualisierter Gewalt wurden im Verbundprojekt »SeBiLe – Sexuelle Bildung für das Lehramt 1.0« der Universität Leipzig und der Hochschule Merseburg die Qualifizierungsstände angehender und bereits im Schuldienst tätiger Lehrpersonen erforscht. In einer facettenreichen und in Art und Umfang bisher einzigartigen quantitativen Befragung haben insgesamt 2.771 Lehramtsstudierende und tätige Lehrkräfte, vorwiegend aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, teilgenommen. Für die Analyse konnten rund 1.800 Datensätze verwertet werden. Mithilfe eines Online-Fragebogens sowie qualitativer Interviews wurden aktuelle Bedarfe an themenspezifischer Aus- und Fortbildung von Lehramtsstudierenden und tätigen Lehrkräften erhoben und ausgewertet.

In der Erhebung zeigte sich, dass bislang ca. 20 Prozent der Lehramtsstudierenden von Angeboten zur Sexuellen Bildung/Sexualpädagogik im Studium erreicht werden. Lediglich 8 Prozent können an Angeboten zur Prävention von sexualisierter Gewalt partizipieren (Urban et al., 2022). Deutlich wurde, dass sich Lehrkräfte selbst als wichtige Akteur*innen im Bereich der (schulischen) Sexuellen Bildung verstehen. 88 Prozent der befragten Lehrkräfte und 92 Prozent der befragten Lehramtsstudierenden gaben an, dass die Schule als Bildungsinstitution für die Vermittlung von Inhalten Sexueller Bildung zuständig sei. In nahezu gleichem Maße sahen 87 Prozent der Lehrkräfte und 91 Prozent der Studierenden es auch als ihre eigene Aufgabe, selbst Inhalte Sexueller Bildung zu vermitteln (ebd.)

Auf Grundlage der eruierten Bedarfe und Wünsche hinsichtlich der Angebote zu Sexueller Bildung und zur Prävention sexualisierter Gewalt und aufbauend auf einem bereits existierenden Basis-Curriculum zur Verankerung des Themas »Sexuelle Gewalt in Institutionen« in universitärer und hochschulischer Lehre« der Juniorprofessuren (Retkowski et al., 2019), wurde ein umfassendes und spezifisches Curriculum zur Sexuellen Bildung im Lehramt entwickelt. Dieses Curriculum besteht aus 15 adaptierbaren Einzelmodulen und ist in einer umfangreichen Handreichung (Lache & Khamis, 2022) so aufgearbeitet worden, dass sowohl einzelne Module wie auch das gesamte Curriculum für die (Hochschul-)Lehre sowie für Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte genutzt werden können. Das »SeBiLe« Curriculum wurde an der Universität Leipzig in die Lehramtsausbildung implementiert und erprobt. Im Zuge der Erprobungsphase im Sommersemester 2020 und Wintersemester 2020/2021 wurde das Seminar mit dem Titel »Sexuelle Bildung – (K)Ein Thema für uns?!« in beiden Kursen zirkulär evaluiert und die Ergebnisse in die fortlaufende und abschließende Entwicklung des Curriculums einbezogen. Die Evaluation konzentrierte sich dabei im Schwerpunkt auf die Bereiche Nützlichkeit für das derzeitige Studium, Nützlichkeit für den (späteren) Beruf und die Relevanz einzelner Themen. Insgesamt erachtete die Studierenden das vorgehaltene Seminar sowohl für das aktuelle Studium als auch für die spätere berufliche Laufbahn als nützlich bis sehr nützlich bzw. hilfreich. Nach der Erprobungsphase folgten die Etablierung eines Wahlfachs Sexuelle Bildung als obligatorischer Bestandteil des Curriculums in der Lehramtsausbildung für alle Lehramtsstudiengänge an der Universität Leipzig sowie die Bereitstellung angepasster Curricula für die Lehrer*innenfortbildung in Mitteldeutschland (Urban et al., 2022).

Sexuelle Bildung 2.0 – ein Erfolg

Das Curriculum »Lieben lernen – Lieben lehren! Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0« (»SeBiLe 2.0«) knüpft an die Erfahrungen und das Curriculum aus »SeBiLe 1.0« an. In Gesprächen mit Universitäten wurde deutlich, dass ein Bedarf an einem umfassenden Curriculum besteht, das sich nicht einseitig auf Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt fokussiert, sondern gleichermaßen Fragen rund um die Adoleszenz – etwa körperliche Entwicklung, Verhütung und Selbstbestimmung – umfasst. Trotz eines »Letter of Intent« aus der Kultusministerkonferenz, kooperierender Universitäten, kooperierender Schulen etc. war ein solches Projekt im Rahmen der Förderungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nicht förderfähig. Alternativ wurde ein Industriepartner gewonnen, um einerseits das Curriculum entsprechend weiterzuentwickeln und zu finalisieren und es darüber hinaus über Transfermaßnahmen in die Praxis zu bringen.

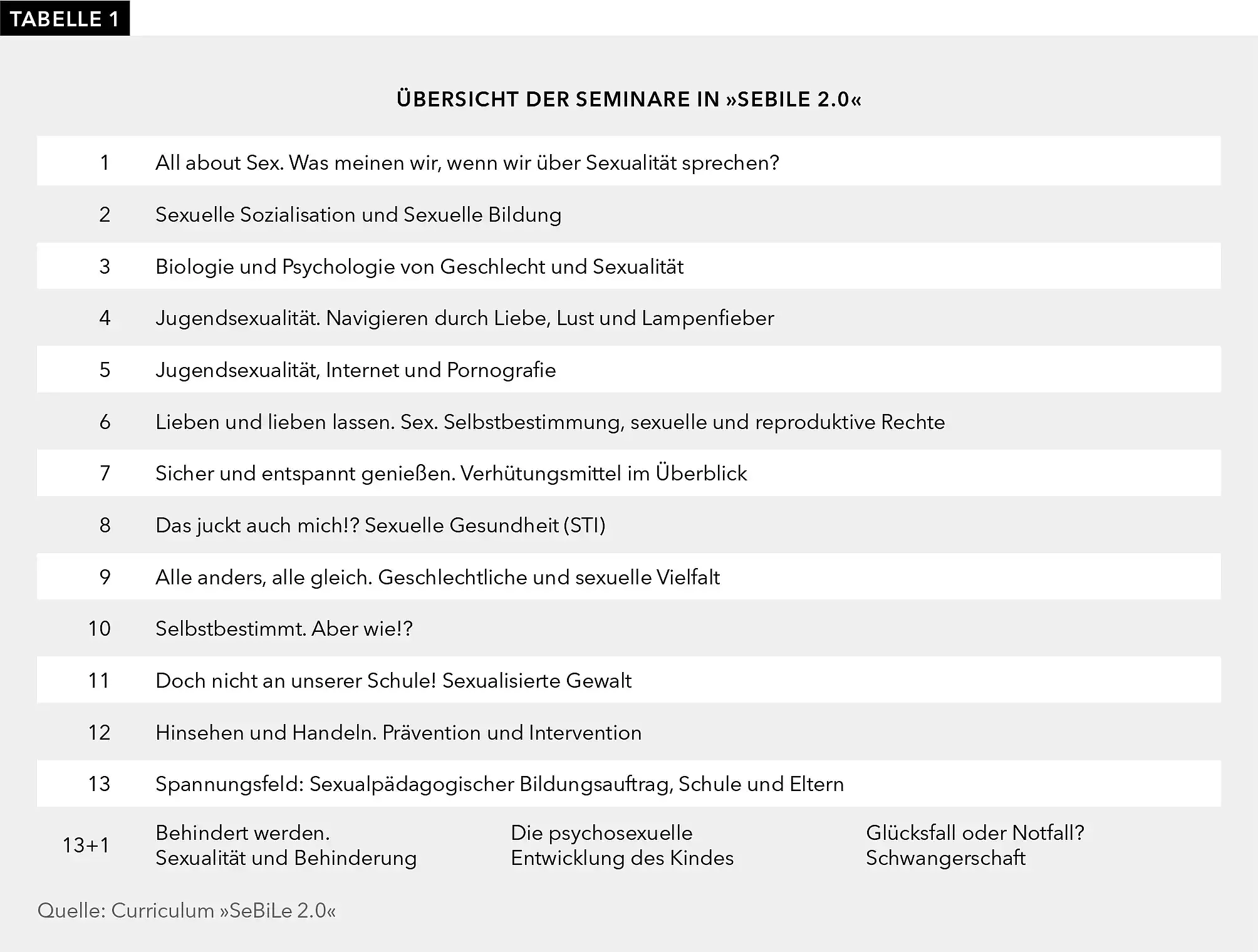

Das fortentwickelte Curriculum »SeBiLe 2.0« ist nun ein umfassendes Curriculum für das Lehramtsstudium, das Themen der Sexualisation, der Selbstbestimmung und der Prävention von sexualisierter Gewalt miteinander verbindet. Ausgehend von dem Ziel der Implementierung in die Hochschullehre und der üblicherweise damit verbundenen semesterweisen Strukturierung (mit zumeist 14 wöchentlichen Veranstaltungen von jeweils 90 Minuten Dauer), umfasst das Konzept die Veranstaltungen (zzgl. Vor- und Nachbereitung, ggf. verbunden mit Hausaufgaben an die Studierenden) in Tabelle 1.

Das Curriculum für das Studium auf Lehramt ist damit ein umfassendes Angebot, das sowohl der sexuellen Entwicklung als auch positiven und negativen Aspekten des Sexuellen Rechnung trägt. Das Curriculum – und auch ein zugehöriger Foliensatz für Dozierende – ist vollständig und kostenfrei über die Homepage www.sebile.de zugänglich. Da sich im Rahmen der praxisnahen Forschungen erwiesen hat, dass Studierende auf Lehramt zunächst theoretisch orientiert sind und mit dem Referendariat zusätzliche, praxisnahe Bezüge aufkommen, gibt es mittlerweile auch ein entsprechendes Curriculum für das Referendariat. Es ist deutlich knapper gehalten (ca. ein halber bis ein ganzer Tag) und zudem noch stärker praxisnah ausgerichtet.

Durch die Verbreitung, die im Rahmen der Transferprozesse der letzten Monate erreicht werden konnte, findet das Curriculum »SeBiLe 2.0« zunehmend an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein Umsetzung. Es kann zum »Gamechanger« werden, der – endlich! – Sexualpädagogik, Sexuelle Bildung, Prävention von sexualisierter Gewalt im Studium, im Referendariat und in der Fort- und Weiterbildung voranbringt. Im Jahr 2025 ist auch der Aufbau und die Vertiefung internationaler Kooperationen geplant: So sind erste Aktivitäten (etwa die kooperative Ausgestaltung von Tagungsbeiträgen) für Österreich und die Schweiz geplant und Fachaustausche mit italienischen Akteur*innen Sexueller Bildung terminiert – »SeBiLe 2.0« könnte damit zu einer europäischen Entwicklung beitragen, sexuelle und geschlechtliche Integrität und Selbstbestimmung von Menschen zu befördern. Auch Integrität und Selbstbestimmung benötigen Kompetenzen, die erst im Rahmen von Bildungsprozessen angelegt werden.

Fußnoten

1 Auf Wunsch der Autor*innen wird in diesem Beitrag der Gender-Stern verwendet.

Literatur

Bauer, U., Kolip, P., Finne, E., & Körner, W. (2018). Prävention von sexualisierter Gewalt in der Schule. Erste Erfahrungen mit einem niedrigschwelligen Ansatz für Lehrkräfte und Kinder im Grundschulalter. In M. Wazlawik, H.-J. Voß, A. Retkowski, A. Henningsen & A. Dekker (Hg.), Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen. Wiesbaden: Springer VS, 181–193.

Glammeier, S. (2018). Sexuelle Gewalt und Schule. In M. Wazlawik, H.-J. Voß, A. Retkowski, A. Henningsen & A. Dekker (Hg.), Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen. Wiesbaden: Springer VS, 197–209.

Hilgers, A. (2004). Richtlinien und Lehrpläne zur Sexualerziehung. Eine Analyse der Inhalte, Normen, Werte und Methoden zur Sexualaufklärung in den sechzehn Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Eine Expertise im Auftrag der BZgA. Köln: BZgA.

Hopf, A. (2013). Sexualpädagogik in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. In R.-B. Schmidt & U. Sielert (Hg.), Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung, 779–786. Weinheim: Beltz Juventa.

Kollender, P. (2015). Sexuelle Bildung in der universitären Lehramtsausbildung in NRW – eine quantitative Analyse der Vermittlung von Kompetenzen sexueller Bildung. Unveröff. Masterarbeit an der Hochschule Merseburg.

Lache, L., Khamis, C. (2022). Das SeBiLe-Curriculum. Anliegen, Module und Evaluation. In M. Urban, S. Wienholz & C. Khamis (Hg.), Sexuelle Bildung für das Lehramt. Zur Notwendigkeit der Professionalisierung, 115–168. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Maschke, S., & Stecher, L. (2017). SPEAK! Die Studie. »Sexualisierte Gewalt in der Erfahrung Jugendlicher. Öffentlicher Kurzbericht«. www.speak-studie.de/assets/uploads/kurzberichte/201706_Kurzbericht-Speak.pdf (Abfrage: 22.04.2022).

Milhoffer, P. (2013). Sexualpädagogik in der Grundschule. In R.-B. Schmidt & U. Sielert (Hg.), Handbuch Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, 582–592.

Retkowski, A., Dekker, A., Henningsen, A., Voß, H.-J., & Wazlawik, M. (2019). Basis-Curriculum zur Verankerung des Themas »Sexuelle Gewalt in Institutionen« in universitärer und hochschulischer Lehre. In M. Wazlawik, H.-J. Voß, A. Retkowski, A. Henningsen & A. Dekker (Hg.), Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten: Aktuelle Forschungen und Reflexionen. Wiesbaden: Springer VS., 261-289.

Sielert, U. (2005). Einführung in die Sexualpädagogik. 2. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Urban, M. (2019). Sexuelle Bildung und sexualisierte Gewalt in Schulen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Urban, M., Wienholz, S., & Khamis, C. (Hg.) (2022). Sexuelle Bildung für das Lehramt. Zur Notwendigkeit der Professionalisierung. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Voß, H.-J. (2023). Einführung in die Sexualpädagogik und Sexuelle Bildung. Stuttgart: Kohlhammer-Verlag.

Alle Links und Literaturangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Zitation

Voß, H.-J., Urban, M., & Kruber, A. (2025). »Lieben lernen – Lieben lehren!«, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 37–41.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Anja Kruber, Dipl. Soz.,M.A. Angewandte Sexualwissenschaft, arbeitet projektbezogen aktuell unter anderem im Projekt »Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0«.

Maria Urban, Sozialarbeiterin und Medien- und Kulturwissenschaftlerin, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Sexualwissenschaft der Hochschule Merseburg, unter anderem im Projekt »Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0«.

Heinz-Jürgen Voß, Prof. Dr. phil., Dipl.-Biol., ist Professor für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung am Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.Kultur der Hochschule Merseburg und leitet das Projekt »Sexuelle Bildung für das Lehramt 2.0«.

Kontakt: heinz-juergen.voss(at)hs-merseburg.de

www.hs-merseburg.de.

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek