Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Auf der Basis von Befragungen zu den Erfahrungen Jugendlicher mit sexualisierter Gewalt in den drei repräsentativen »Speak!«-Studien in Hessen geht der Beitrag der Frage nach, wie häufig Jugendliche sexualisierte Gewalt beobachten, wie sie das Beobachtete einordnen und wie sie mit ihren Erfahrungen umgehen. Der Beitrag greift damit eine Erfahrungsperspektive auf, die in der Forschung allgemein unter dem Begriff der »Bystander« behandelt wird.

Die empirische Grundlage für den vorliegenden Beitrag zu den Beobachter*innen1 sexualisierter Gewalt bilden die drei unter dem Namen »Speak!« zwischen 2016 und 2021 in Hessen von den Universitäten Gießen und Marburg durchgeführten und vom hessischen Kultusministerium finanziell geförderten repräsentativen Befragungsstudien zu den Erfahrungen Jugendlicher mit sexualisierter Gewalt.

Bei den »Speak!«-Studien handelt es sich um Befragungen an Regel-, Förder- sowie beruflichen Schulen. Befragt wurden Schüler*innen klassenweise mittels standardisierter Fragebogen. Die erste »SPEAK!«-Studie wurde 2016/2017 in den Jahrgangsstufen 9 und 10 an allen allgemeinbildenden Schulen in Hessen (ohne Förderschulen) durchgeführt. Insgesam nahmen 2.719 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahre an dieser ersten Befragung teil (Maschke & Stecher, 2018). Die erste Erweiterungsstudie – »Speak!«-Förderschulen – fand 2018 in verschiedenen Förderschulen in Hessen statt. Einbezogen wurden hier insgesamt 248 Jugendliche der Förderschwerpunkte (FSP) Lernen (n = 153; 58 %), Hören und Sehen (n = 50; 19 %), Sprachheilförderung und emotionale/soziale Entwicklung (n = 45; 17 %). Die meisten Befragten sind, wie in der Erhebung an den Regelschulen, mehrheitlich zwischen 14 und 16 Jahre alt. Die dritte Studie an den beruflichen Schulen wurde 2020 im selben Design wie die beiden Vorgängerstudien in Hessen durchgeführt. Insgesamt nahmen hier 1.118 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen (mehrheitlich) 16 und 19 Jahren teil. Insgesamt konnten damit knapp 4.100 Befragte aus 109 Schulen einbezogen werden. Zu Durchführung (Ethikgutachten, Erhebungssituation etc.), Gewichtungsverfahren und Operationalisierungen siehe ausführlich Maschke und Stecher (2018, 2022).

Bystander und/oder Beobachter*innen?

Zusätzlich zu den Perspektiven auf die von sexualisierter Gewalt direkt Betroffenen und auf diejenigen, die sexualisierte Gewalt ausüben, hat die Forschung den Blick auch auf jene erweitert, die in solchen Situationen zwar anwesend, selbst aber nicht Betroffene oder Täter*innen sind. Gemeint ist in einem allgemeinen Sinn die tatsächliche »Anwesenheit weiterer passiver Individuen« (Urschler, 2015, S. 18; Hervorhebung im Text). So konstatieren etwa Hofherr und Kindler, dass »ein Teil sexueller Übergriffe sich in Anwesenheit Gleichaltriger anbahnt oder sogar stattfindet« (2018, S. 172; Hervorhebung im Text). In der Literatur wird diese Personengruppe häufig als Bystander bezeichnet. Oft ist der Blick auf die Bystander, u. a. ausgehend von den grundlegenden Arbeiten von Latané und Darley (1970), mit Fragen der situativen Hilfeleistung2 bzw. der Schutzwirkung durch diese Personen(gruppe) verknüpft (Hofherr & Kindler, 2018; Pooch et al., 2023). In der aktuellen deutschsprachigen Literatur wird der Begriff jedoch sehr allgemein auch auf all diejenigen angewendet, die entweder entsprechende Übergriffe selbst unmittelbar miterleben, die solche Übergriffe beobachten oder die von solchen Übergriffen (meist im Freundeskreis) hören (siehe etwa Hofherr & Kindler, 2018; Pooch et al., 2023).

Diesen Forschungsperspektiven folgend wurden die Befragten in den »Speak!«-Studien gefragt, ob sie bestimmte Situationen, die mit sexualisierter Gewalt zu tun haben, schon einmal beobachtet haben.3 Der begrifflichen Klarheit wegen sprechen wir im Weiteren nur von Beobachter*innen – nicht von Bystandern.

Wie häufig wird sexualisierte Gewalt beobachtet?

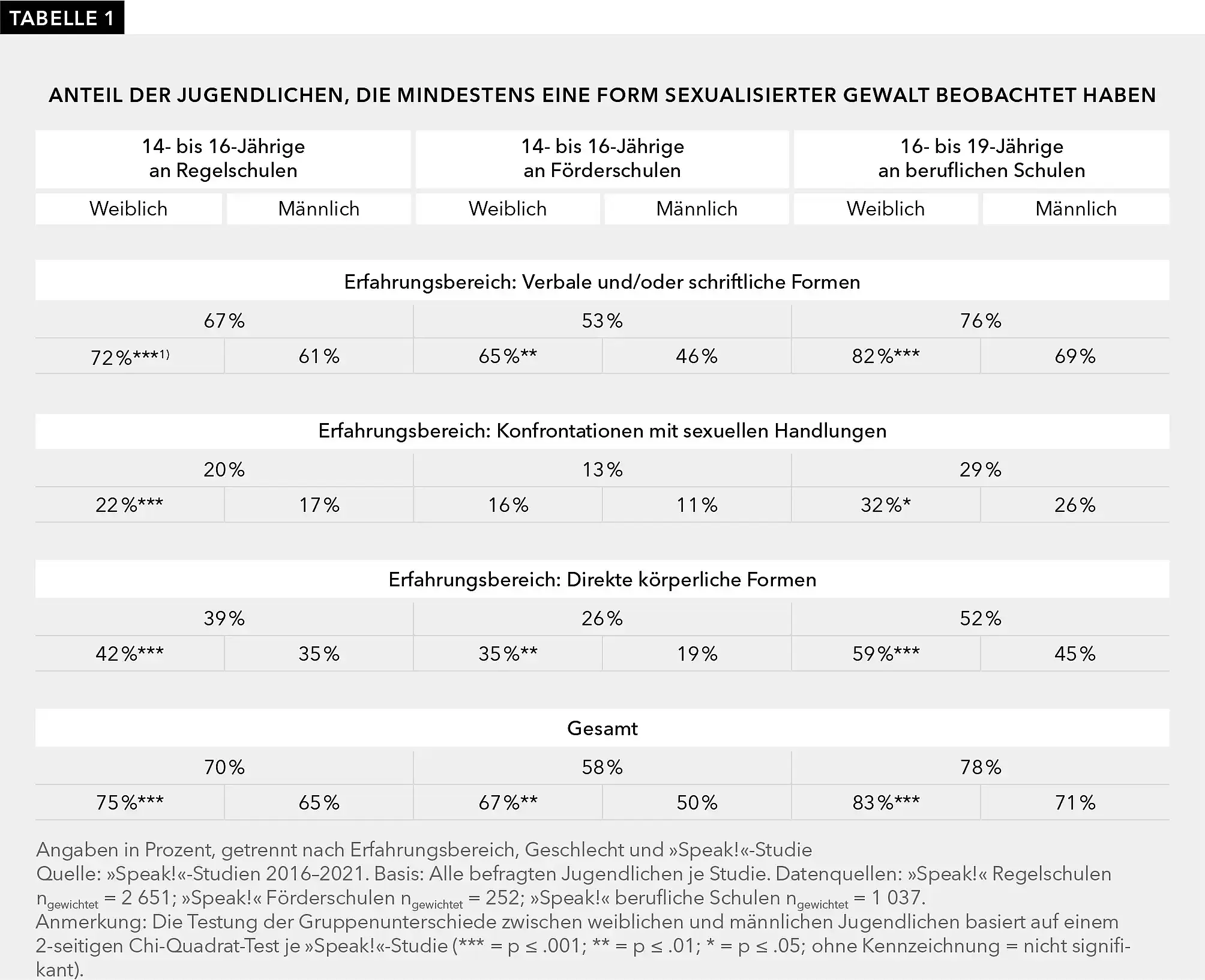

In den »Speak!«-Studien wurde zur Erfassung der Beobachtungen sexualisierter Gewalt ein Instrument eingesetzt, das teils aus verschiedenen Studien übernommen bzw. adaptiert (Averdijk, Müller-Johnson & Eisner, 2012), teils neu entwickelt wurde und das zwischen verschiedenen nicht-körperlichen und körperlichen Erfahrungsformen unterscheidet (siehe Tabelle 1). Der nicht-körperliche Erfahrungsbereich umfasst verbale und/oder schriftliche Formen sexualisierter Gewalt (z. B. »Ich habe beobachtet, dass jemand einer anderen Person gegenüber sexuelle Kommentare, Beleidigungen, Witze oder Gesten gemacht hat«) und Konfrontationen mit sexuellen Handlungen (z. B. »Ich habe beobachtet, dass jemand vor einer anderen Person, sein/ihr Geschlechtsteil gezeigt hat [Exhibitionismus])«. Der körperliche Erfahrungsbereich umfasst direkte körperliche Formen (z. B. »Ich habe beobachtet, dass jemand eine andere Person in sexueller Form am Körper berührt hat (»angetatscht, z. B. Po oder Brust)« oder »… dass jemand versucht hat, eine andere Person gegen deren Willen zu küssen«). Die Fragen nach den einzelnen Erfahrungsformen sexualisierter Gewalt beziehen sich auf die gesamte bisherige Lebensspanne der Jugendlichen, bilden also die Lebenszeitprävalenz ab.

Fassen wir alle Erfahrungsbereiche zusammen (»Gesamt« in Tabelle 1), zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen bereits einmal Handlungen bzw. Situationen beobachtet hat, die sich dem Bereich der sexualisierten Gewalt zuordnen lassen: 70 Prozent der 14- bis 16-Jährigen an Regelschulen, 58 Prozent der Gleichaltrigen an Förderschulen und 78 Prozent der 16- bis 19-Jährigen an beruflichen Schulen geben an, mindestens eine Form sexualisierter Gewalt beobachtet zu haben. Zu ergänzen ist, dass es sich dabei in den meisten Fällen nicht um einmalige Beobachtungen handelt – die allermeisten der betroffenen Befragten (um die 90 %) haben wiederholt und mehrere Formen sexualisierter Gewalt beobachtet (ohne Abbildung).

Weibliche Jugendliche geben dabei signifikant häufiger entsprechende Beobachtungen an als männliche Jugendliche. Inwieweit dies mit einer verstärkten Aufmerksamkeit bzw. Sensibilisierung weiblicher Jugendlicher gegenüber sexualisierten Gewaltformen zusammenhängt oder damit, dass sie häufiger entsprechenden Situationen ausgesetzt sind, ist mit den »Speak!«-Daten nicht zu beantworten.

Am häufigsten werden dabei Beobachtungen gemacht, die sich dem Bereich verbaler und/oder schriftlicher sexualisierter Gewalt zuordnen lassen. So geben 67 Prozent der 14- bis 16-Jährigen an Regelschulen, 53 Prozent der Gleichaltrigen an Förderschulen und 76 Prozent der 16- bis 19-jährigen an beruflichen Schulen an, bereits mindestens einmal eine verbale und/oder schriftliche Form sexualisierter Gewalt beobachtet zu haben – weibliche Jugendliche berichten dies signifikant häufiger. Die entsprechenden Quoten für direkte körperliche Formen sexualisierter Gewalt liegen bei 39 Prozent (an den Regelschulen), 26 Prozent (an den Förderschulen) und 52 Prozent (an den beruflichen Schulen). Konfrontationen mit sexuellen Handlungen, wie Exhibitionismus, werden etwas seltener beobachtet; hier liegen die Quoten zwischen 13 Prozent und 29 Prozent.

Wie schätzen die Beobachter*innen die Situation und ihre eigene Rolle darin ein?

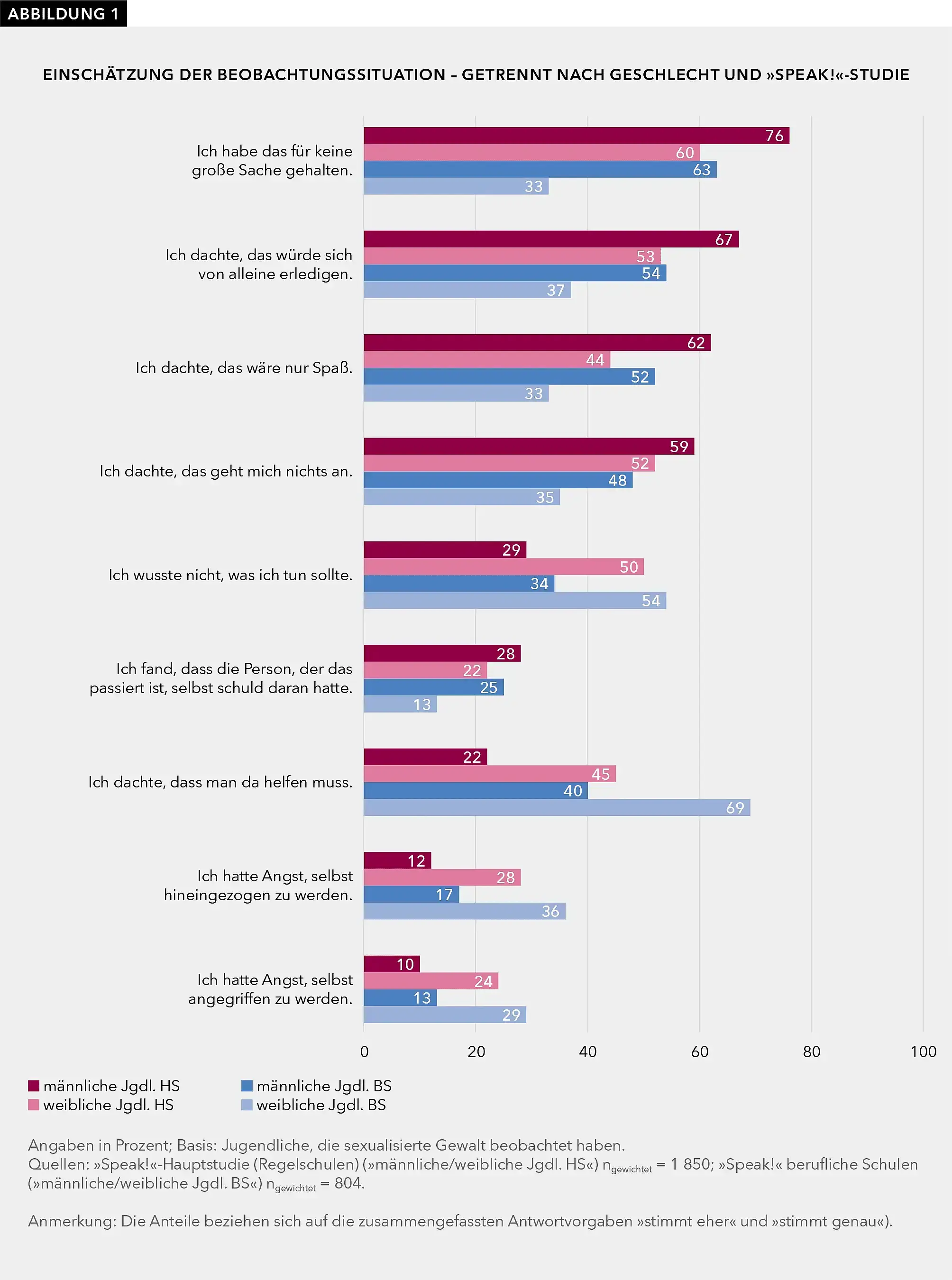

Den Befragten, die angaben, Formen sexualisierter Gewalt beobachtet zu haben, wurde eine Reihe weiterer Fragen gestellt. Eine dieser Fragen bezog sich darauf, wie die Beobachtenden die Situation für sich wahrgenommen haben: »Was hast du gedacht oder gefühlt, als du das beobachtet hast?« Dazu waren neun Statements vorgegeben, für die die Befragten jeweils ihre Ablehnung oder Zustimmung angeben sollten (4-stufig von »stimmt nicht« bis »stimmt genau«). Die Befragten sollten sich dabei auf das Ereignis beziehen, das ihnen am stärksten in Erinnerung war.

In Abbildung 1 sind die jeweiligen Angaben für männliche und weibliche Befragte und für die Hauptstudie an Regelschulen und die Studie an den beruflichen Schulen eingetragen (in der Förderschulstudie wurde diese Frage nicht gestellt). Analysen, die zwischen den verschiedenen Erfahrungsbereichen differenzieren, sind aufgrund der Fallzahlen je Untergruppe in den »Speak!«-Studien nicht möglich.

Insgesamt zeigt Abbildung 1, dass sich weibliche und jüngeren männlichen nahezu in allen Einschätzungen hinsichtlich der beobachteten Situation deutlich unterscheiden. Dabei sind es vor allem die jüngeren männlichen und die älteren weiblichen Jugendlichen, die sich hier als deutlich unterscheidbare Gruppen gegenüberstehen.

Die Unterschiede zeigen sich vor allem bei den ersten vier Statements, die sich auf Einschätzungen und Wahrnehmungen beziehen, die ein Eingreifen in der Situation für nicht notwendig erscheinen lassen:4 76 Prozent der jüngeren männlichen Jugendlichen aus der Hauptstudie geben an, dass sie das Beobachtete für »keine große Sache gehalten« haben. Demgegenüber geben dies nur 33 Prozent der älteren weiblichen Jugendlichen aus den beruflichen Schulen an. Obwohl sich die Differenzen zwischen diesen beiden Gruppen bei den folgenden Statements verringern, bleiben sie dennoch deutlich bestehen. Jüngere männliche Jugendliche, die sexualisierte Gewalt beobachtet haben, sind deutlich öfter der Meinung, dass sich dies »von alleine erledigen« würde (67 %), es nur »im Spaß« geschehen sei (62 %) oder dass das Ganze sie »nichts angehen« würde (59 %). Positionen, die wir bei den weiblichen älteren Jugendlichen (konstant) nur bei etwa einem Drittel beobachten können.

Diese Einschätzungen von beobachteten und teils kritischen Situationen stellen eine Form der Bagatellisierung sexualisierter Gewalt dar. Gerade bei den jüngeren männlichen Jugendlichen führt dies für einen recht großen Teil zu der Gewissheit, dass ein Eingreifen nicht notwendig sei bzw. sie nicht verantwortlich für ein Eingreifen seien. Darauf verweist auch das Statement »Ich dachte, dass ich da helfen muss«: Nur 22 Prozent der jüngeren männlichen Jugendlichen, und damit nur knapp ein Viertel, haben in der Situation gedacht/gefühlt, dass man helfen müsse – bei den älteren weiblichen Jugendlichen sind dies 69 Prozent.

»Oft sieht man auf Partys, Kirmes, Clubs ähnliche Fälle und schaut einfach weg bzw. glaubt, dass es halb so wild ist. Aber genau das ist der Punkt, man sollte etwas dagegen unternehmen und anderen helfen.«

O-Ton Befragte aus »Speak!«-Studie

Zusammenfassend lässt sich sagen: männliche Jugendliche (im Besonderen gilt dies für die jüngeren männlichen Jugendlichen an den Regelschulen) sehen deutlich seltener als weibliche Jugendliche (insbesondere im Vergleich zu den älteren weiblichen Jugendlichen) in beobachteten Situationen sexualisierter Gewalt die Notwendigkeit des Eingreifens. Sie gehen zudem seltener davon aus, dass man helfen müsse. Die Einschätzung, nicht helfen zu müssen, ist bei ihnen weniger durch Überlegungen des Selbstschutzes (wie dies zum Beispiel bei einem substanziellen Teil der weiblichen Jugendlichen der Fall ist) als durch die Einschätzung der Situation als »Spaß«, »keine große Sache« und dass das Beobachtete sie nichts angehe motiviert. Wie weiter oben ausgeführt, kann dies als eine Strategie des Bagatellisierens sexualisierter Gewalt gedeutet werden.5

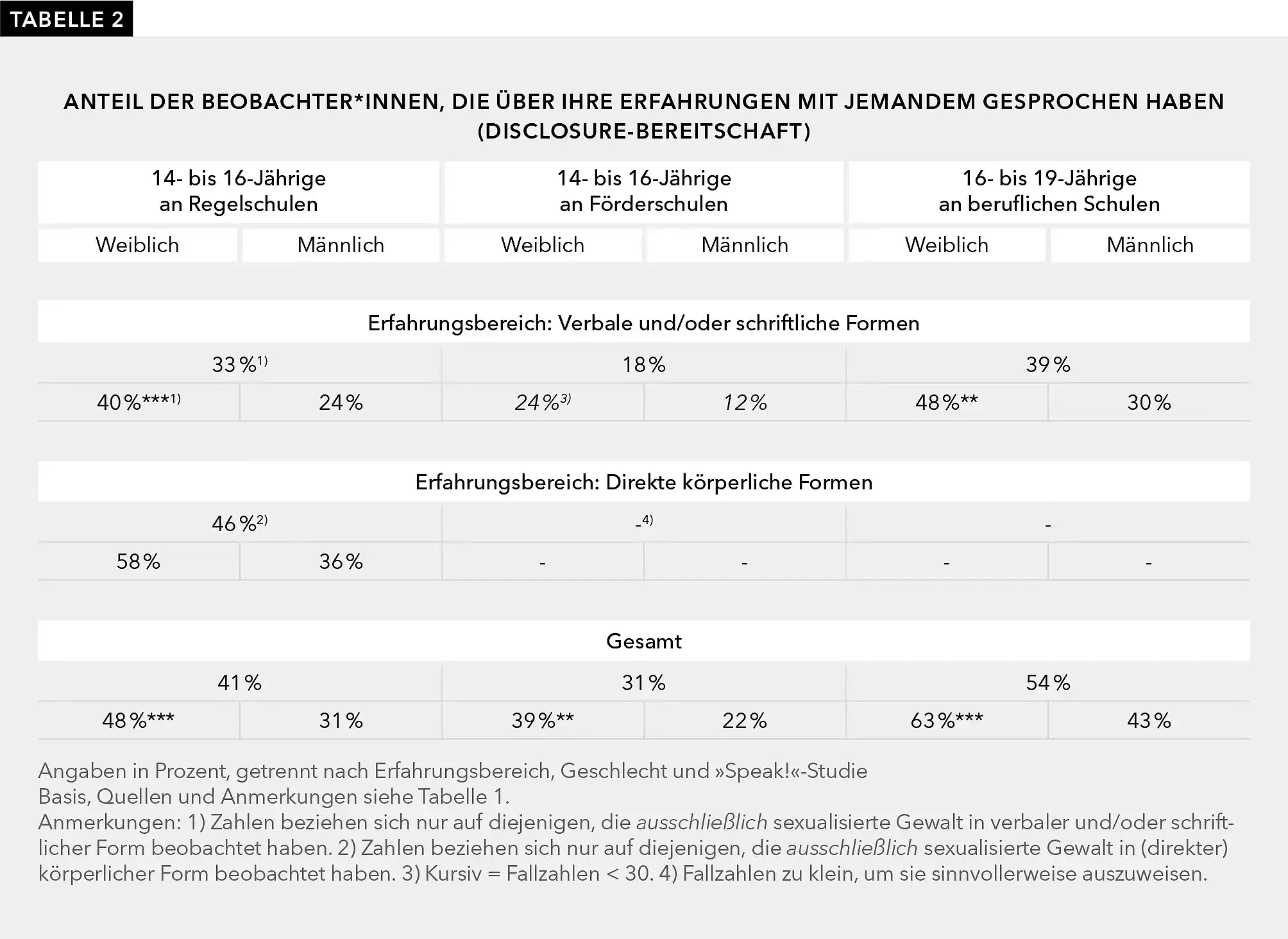

Disclosure – sprechen über die Erfahrungen

Dass Jugendliche, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, von ihren Erfahrungen sprechen, ist ein wünschenswerter Prozess. Dies unter anderem deshalb, weil das Nicht-darüber-Sprechen dazu beitragen kann, belastende Folgen aufrechtzuerhalten (Muck, Schiller & Kärtner, 2018). Ein Disclosure-Prozess kann zur Stärkung der Betroffenen und zu einer Bewältigung des Erlebten beitragen (Hagemann-White, 2016, S. 29). Dies gilt auch für diejenigen, die sexualisierte Gewalt beobachtet haben. Tabelle 2 enthält die Anteile der Beobachter*innen von sexualisierter Gewalt, die darüber mit jemandem gesprochen haben.

14- bis 16-Jährigen an Förderschulen sind insgesamt am wenigsten bereit, über ihre Beobachtungen zu sprechen. Nur 31 Prozent derjenigen, die sexualisierte Gewalt beobachtet haben, geben an, über die Erfahrungen mit jemandem gesprochen zu haben. Die entsprechenden Quoten für die Gleichaltrigen an Regelschulen betragen 41 Prozent und für die älteren Jugendlichen an den beruflichen Schulen 54 Prozent, liegen also sichtlich höher. Dort, wo die Zahlen entsprechende Analysen zulassen, zeigt sich darüber hinaus, dass über die Beobachtungen (direkter) körperlicher Formen häufiger gesprochen wird als über die Beobachtungen im Bereich verbaler und/oder schriftlicher Formen sexualisierter Gewalt. Und schließlich ist ein dritter durchgängiger Befund aus Tabelle 2 zu entnehmen: Weibliche Jugendliche neigen deutlich häufiger dazu, über ihre Erfahrungen mit jemandem zu sprechen, als dies männliche Jugendliche tun. Nehmen wir die männlichen Jugendlichen an Förderschulen als Gruppe, die am wenigsten über ihre Beobachtungen berichtet (22 %), so ist der Anteil derjenigen, die ihre Erfahrungen offenbaren, bei den weiblichen Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren (an beruflichen Schulen) mit 63 Prozent fast dreimal so hoch.

Schluss

Wir konnten in diesem Kurzbeitrag nur einige zentrale Befunde der »Speak!«-Studien skizzieren. Festzuhalten bleibt mit Blick auf den hier dargestellten Ausschnitt der Befunde, dass die Mehrheit der Heranwachsenden sexualisierte Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen bereits mindestens einmal beobachtet hat. Am häufigsten handelt es sich dabei um Erfahrungen im Bereich verbaler und/oder schriftlicher sexualisierter Gewalt; zwischen 53 Prozent und 76 Prozent der Befragten geben dies an. Etwas weniger Befragte geben Beobachtungen körperlicher sexualisierter Gewalt an, aber auch hier liegen die Quoten mit 26 Prozent bis 52 Prozent hoch. Für alle Beobachtungsformen gilt, dass ältere und weibliche Heranwachsende entsprechende Erfahrungen häufiger zu Protokoll geben als jüngere und männliche Heranwachsende.

Dass Alter und Geschlecht zentrale Variablen sind, zeigen auch die Analysen, die wir mit Blick auf die Einschätzung der Beobachtungssituation durchgeführt haben. Hinsichtlich der verschiedenen Statements, die in diesem Zusammenhang erhoben worden sind, unterscheiden sich jüngere männliche Jugendliche in fast allen Bereichen sehr deutlich von den älteren weiblichen Jugendlichen. Das gilt vor allem mit Blick auf die von uns so genannte Strategie der Bagatellisierung der Situation, in deren Konsequenz ein Eingreifen seitens des Beobachtenden nicht für notwendig erachtet wird. Jüngere männliche Jugendliche sehen deutlich seltener als ältere weibliche Jugendliche die Notwendigkeit des Eingreifens. Sie gehen zudem seltener davon aus, dass man helfen müsse.

Alter und Geschlecht spielen auch hinsichtlich der Frage eine Rolle, ob die Heranwachsenden, die sexualisierte Gewalt beobachtet haben, über ihre Erfahrungen sprechen – wodurch mögliche Belastungsfolgen reduziert werden können. Hier zeigt sich, dass jüngere männliche Jugendliche deutlich seltener über ihre Erfahrungen sprechen als ältere weibliche Jugendliche.

Alles in allem zeigt sich damit, dass die Unterschiede zwischen Alter und Geschlecht, die auch hinsichtlich der unmittelbaren Betroffenheit von sexualisierter Gewalt zu den zentralen Befunden von »Speak!« und anderen Studien zählen, auch für die Beobachter*innen sexualisierter Gewalt gelten und sich damit mögliche pädagogische Verarbeitungsangebote an diesen Kategorien – Alter und Geschlecht – ausrichten müssen.

Fußnoten

1 Auf Wunsch der Autor*innen wird in diesem Beitrag der Gender-Stern verwendet.

2 Helfferich, Doll und Kavemann (2019) unterscheiden beispielsweise mit Bezug auf Banyard (2011) verschiedene Möglichkeiten, sich in Situationen als Bystander zu verhalten: Untätigkeit, helfendes Eingreifen oder Versagung der Unterstützung und die Billigung des Verhaltens des Täters/der Täterin.

3 In den »Speak!«-Studien wurde zwar auch nach solchen Erfahrungen gefragt, von denen die Befragten (nur) gehört bzw. erzählt bekommen hatten. Es wurden aber keine Fragen zum Umgang damit gestellt, sodass wir uns in diesem Text ausschließlich auf die Perspektive der Beobachtungen konzentrieren.

4 Bei Latané und Darley (1970) würden sich diese vier Items auf die ersten drei Schritte der Hilfeleistung beziehen lassen, die mit der Interpretation der Situation als Notsituation und der Übernahme von Verantwortung für ein Eingreifen-Müssen verbunden sind.

5 Zur Einordnung dieser Befunde ist zwar zu beachten, dass jüngere männliche Jugendliche seltener als ältere weibliche Jugendliche direkte und damit schwerer wiegende und u. U. stärker handlungsauffordernde Formen körperlicher sexualisierter Gewalt beobachtet haben. Allerdings sollten die Befragten sich bei der Einschätzung der Situation auf jene Beobachtung beziehen, die ihnen am stärksten in Erinnerung ist. Gehen wir davon aus, dass Beobachtungen jeweils umso stärker in Erinnerung bleiben, je bedeutsamer und einschneidender sie wahrgenommen werden, lassen sich die Unterschiede zwischen den Gruppen nicht allein mit deren unterschiedlicher realer Erfahrungswelt erklären, sondern (auch) mit unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Interpretationsmustern.

Literatur

Averdijk, M., Müller-Johnson, K., & Eisner, M. (2012). Sexuelle Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Schlussbericht für die UBS Optimus Foundation. Zürich: UBS Optimus Foundation.

Banyard, V. L. (2011). Who will help prevent sexual violence. Creating an ecological model of bystander intervention. Psychology of Violence, 3 (1), 216–229.

Hagemann-White, C. (2016). Grundbegriffe und Fragen der Ethik bei der Forschung über Gewalt im Geschlechterverhältnis. In C. Helfferich, B. Kavemann, & H. Kindler (Hg.), Forschungsmanual Gewalt. Grundlagen der empirischen Erhebung von Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt. Wiesbaden: Springer VS, 1–3.

Helfferich, C., Doll, D., & Kavemann, B. (2019). Prävention sexueller Übergriffe auf Partys: Interventionen Dritter aus der Sicht Jugendlicher. Interdisziplinäre Fachzeitschrift 22 (1), 26–41.

Hofherr, S., & Kindler, H. (2018). Wie Jugendliche auf miterlebte Situationen sexueller Gewalt reagieren. Bystander-Verhalten als möglicher Ansatzpunkt für Prävention? Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 38 (2), 171–190.

Latané, B., & Darley, J. M. (1970). The Unresponsive Bystander. Why Doesn‘t He Help? New York, NY: Appleton-Century-Croft.

Maschke, S., & Stecher, L. (2018). Sexuelle Gewalt: Erfahrungen Jugendlicher heute. 1. Auflage. Weinheim: Beltz.

Maschke, S., & Stecher, L. (2022). »Ich habe so etwas erlebt – und will es nie wieder«. Sexualisierte Gewalt aus der Perspektive Jugendlicher: Fakten, Einordnungen und Prävention. 1. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz. Online verfügbar unter https://swbplus.bsz-bw.de/bsz1776102428kla.htm

Muck, C., Schiller, E.-M., & Kärtner J. (2018). Prävention sexualisierter Gewalt im Jugendalter – Evaluationsstudie zur Wirkung zweier schulischer Präventionsprogramme auf Disclosurebereitschaft und Viktimisierungserleben. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 38 (2), 154–170.

Pooch, M.-T., Doll, D., Derr, R., Kavemann, B., Helfferich, C., & Kindler, H. (2023). Sich und andere vor sexueller Gewalt schützen: Strategien von Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 18 (3), 331–346.

Urschler, F. D. (2015). Menschen brauchen Hilfe, andere schauen nur zu? Der Bystander-Effekt. Blick in die Wissenschaft – Forschungsmagazin der Universität Regensburg 24 (31), 18–20.

Alle Links und Literaturangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Zitation

Maschke, S., & Stecher, L. (2025). Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 61–68.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Prof. Dr. Sabine Maschke ist Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u. a.: Kindheits- und Jugendforschung, Übergangs- und Bildungsforschung, Biografieforschung, außerschulische Bildungsforschung (Extended Education), sexualisierte Gewalt.

Kontakt: sabine.maschke(at)staff.uni-marburg.de

Prof. Dr. Ludwig Stecher ist Professor für Empirische Bildungsforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seine Forschungsschwerpunkte sind u. a.: Extracurriculare und außerschulische Bildungsforschung (Extended Education), Ganztagsschule, Kindheits- und Jugendforschung.

Kontakt: ludwig.stecher(at)erziehung.uni-giessen.de

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek