Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Sexualaufklärung in der Schule ist eine der zentralen Quellen der Wissensvermittlung rund um Sexualität und Verhütung. Auch Prävention von sexualisierter Gewalt wird besprochen. Doch wie präsent ist das Thema im Unterricht und vor welchen Herausforderungen stehen Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen dabei? Der Beitrag fasst aktuelle Ergebnisse aus unterschiedlichen Studien zusammen. Diese Studien wurden im Auftrag der ehemaligen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) – jetzt Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) – durchgeführt. Unter neuem Namen setzt das BIÖG die bewährte Arbeit der BZgA im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) fort und liefert wie gewohnt verlässliche Erkenntnisse zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit in Deutschland.

Sexualaufklärung in Schulen: Hintergrund, Herausforderungen und Forschungslücken

Umfassende Sexualaufklärung (Comprehensive Sexuality Education, CSE) trägt nachweislich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden junger Menschen bei. Ein UNESCO-Review zeigt, dass CSE u. a. die Prävention von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) fördert, ungewollten Schwangerschaften sowie geschlechtsspezifischer Gewalt und Ungleichheit vorbeugt und junge Menschen insgesamt befähigt, ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte zu schützen und zu stärken. Schulen spielen dabei eine zentrale Rolle, da dort viele junge Menschen erreicht werden, bevor sie sexuell aktiv werden (UNESCO et al., 2018).

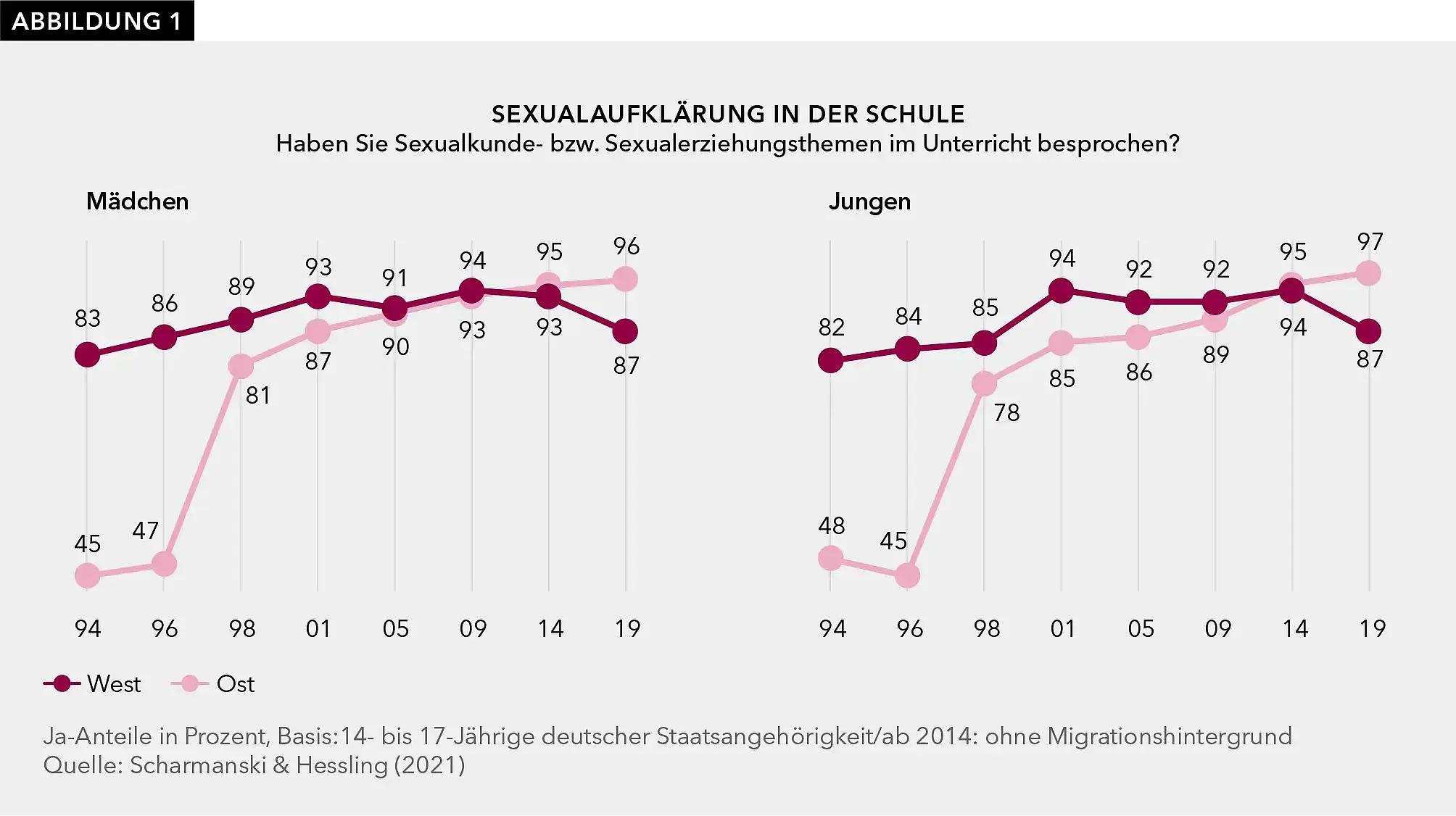

In Deutschland ist Sexualaufklärung fester Bestandteil der Lehrpläne aller Bundesländer ab der ersten Klasse (Deutscher Bundestag, 2016). 87 Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren gaben 2019 an, im Unterricht Themen zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit behandelt zu haben (Scharmanski & Hessling, 2024). Schulen sind damit entscheidende Multiplikatoren: Lehrkräfte vermitteln Wissen und Handlungskompetenzen zu Sexualität und Verhütung.

Trotz der robusten bildungspolitischen Verankerung gibt es seit vielen Jahren Debatten über die Umsetzung der schulischen Sexualaufklärung. So zeigen sich große Unterschiede in der Ausgestaltung, im Differenzierungsgrad und in der konkreten Umsetzung im Schulalltag – nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern auch zwischen den einzelnen Schulen und Lehrkräften (Simon & Kallweit, 2022). Zudem wird CSE gesellschaftlich kontrovers und ideologisch motiviert diskutiert, z. B. durch Kampagnen rechtsextremer oder religiöser Gruppen, die gegen sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRHR) mobilisieren (EPF, 2021).

Ein weiterer Widerspruch ergibt sich aus der Tatsache, dass die schulische Sexualaufklärung trotz ihrer großen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Bedeutung bislang nur unzureichend erforscht ist. Die pädagogische Bildungsforschung weist hier ein klares Forschungsdefizit auf, da nur wenige fundierte Erkenntnisse und Evidenzen zu Grundlagen und praktischer Anwendung vorliegen (Coers et al., 2023).

Dieser Artikel basiert auf Sekundärergebnissen, die sich mit der Rolle von sexualisierter Gewalt im Rahmen der schulischen Sexualaufklärung befassen. Eine Datengrundlage ist die Jugendsexualitätsstudie, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Jugendliche sexualisierte Gewalt im schulischen Kontext thematisieren und ob sich dieser Anteil im Zeitverlauf geändert hat (Scharmanski & Hessling, 2021). Diese Daten geben Einblicke in die Sichtweise von Jugendlichen. Die Perspektive von Lehrkräften und Förderpädagoginnen und -pädagogen wird im zweiten Teil aufgegriffen (Scharmanski & Mirza, 2023b) und beleuchtet die Thematisierung sexualisierter Gewalt im Grundschul-Setting. Es werden Ergebnisse präsentiert, die zeigen, wie Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen das Thema im frühen Bildungsbereich wahrnehmen und welche Herausforderungen oder Bedarfe sie bei der Vermittlung und Prävention sehen.

Sexualisierte Gewalt als Bestandteil der schulischen Sexualaufklärung. Ergebnisse aus der Jugendsexualitätsstudie

Ein erster Blick in die Jugendsexualitätsstudie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) – ehemals BZgA – bietet eine übergeordnete Perspektive auf das Thema sexualisierte Gewalt im Kontext der schulischen Sexualaufklärung. Die Studienreihe wird seit 1980 regelmäßig durchgeführt und fokussiert das Sexual- und Verhütungsverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland. Neben Fragen zu sexuellen Erfahrungen und Verhütungsmethoden erfasst die Studie auch die verschiedenen Informationsquellen zur Sexualaufklärung, darunter die Rolle der Schule, der Medien und des Elternhauses. Detaillierte Informationen zum methodischen Vorgehen sind an anderer Stelle bereits veröffentlicht (Scharmanski & Hessling, 2021, 2022).

Nachfolgend wird hier besonders die Rolle der Schule als Instanz der Sexualaufklärung betrachtet. Ziel ist es, herauszuarbeiten, wie häufig und in welchem Umfang das Thema sexualisierte Gewalt in der Schule behandelt wird und ob sich dies im Zeitverlauf verändert hat.

Bereits seit mehreren Jahrzehnten zeigt sich, dass die große Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland Sexualaufklärung in der Schule hat (siehe Abbildung 1). Die Bedeutung der Schule als zentraler Ort der Wissensvermittlung rund um Sexualität und Verhütung ist dabei konstant hoch. In der jüngsten Erhebung ist jedoch ein bemerkenswerter Rückgang des Anteils an Jugendlichen in den westlichen Bundesländern zu erkennen, die in der Schule nach eigenen Angaben Sexualaufklärung erhalten haben. Dieser Rückgang steht im Kontrast zu einer stabilen Entwicklung in den östlichen Bundesländern (Scharmanski & Hessling, 2024). Die Daten der zehnten Welle der Jugendsexualitätsstudie werden neue Einblicke ermöglichen und zeigen, ob dieser rückläufige Trend in den westlichen Bundesländern anhält.

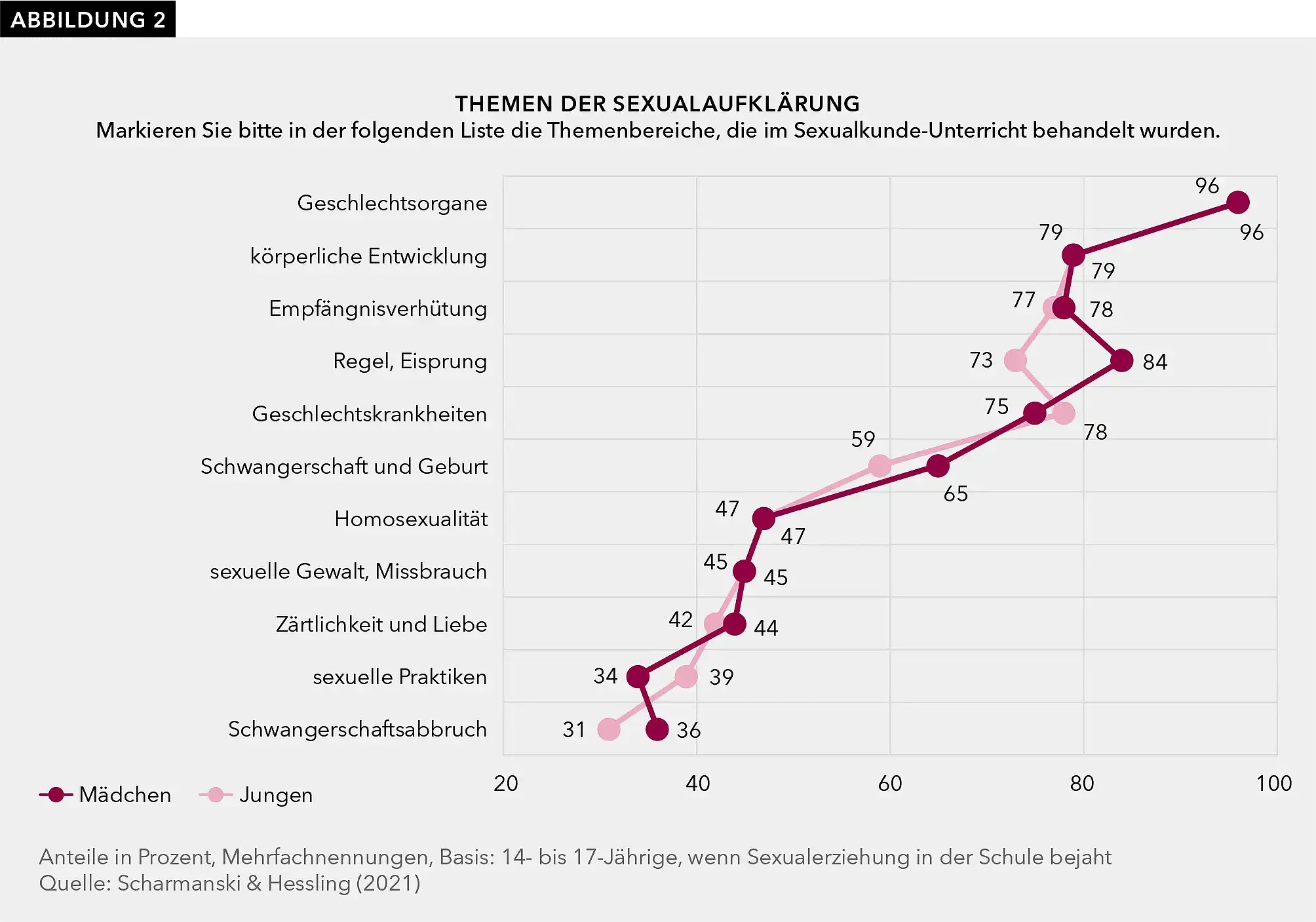

Wenn die Jugendlichen angeben, im schulischen Kontext Sexualaufklärung erhalten zu haben, wird auch erfasst, welche spezifischen Themen dabei behandelt wurden. In der neunten Befragungswelle gaben 45 Prozent der befragten Mädchen und Jungen an, dass auch das Thema sexuelle Gewalt und Missbrauch im Unterricht besprochen wurde (siehe Abbildung 2). Im Vergleich zu anderen häufig behandelten Themen – insbesondere körperbezogenen Themen wie Entwicklung und Geschlechtsorgane – ist der Anteil an Jugendlichen, die im Rahmen der schulischen Sexualaufklärung über sexualisierte Gewalt gesprochen haben, eher gering (siehe Abbildung 2). Und dieser Anteil ist seit 2005 nahezu unverändert und schwankt zwischen 41 und 45 Prozent.

Die Zahlen verdeutlichen, dass der Fokus im schulischen Aufklärungsunterricht weiterhin stark auf biologischen Inhalten liegt und das Thema sexualisierte Gewalt weniger präsent ist.

Sexualisierte Gewalt in der Grundschule. Sonderauswertung einer Fachkräftebefragung

Nach einem übergeordneten Blick auf das Thema sexualisierte Gewalt in der schulischen Sexualaufklärung folgt nun eine Sonderauswertung von Daten, die im Rahmen eines großen Evaluationsprojekts erhoben wurden (Scharmanski & Mirza, 2024). In dieser Studie wurden Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen an Grundschulen u. a. zu Rahmenbedingungen und Inhalten der Sexuaaufklärung befragt. Im Kontext dieser Studie wurde auch das Thema sexualisierte Gewalt betrachtet.

Vorgehen bei der Befragung. Ein Mixed-Methods-Design

In einem ersten Schritt wurde eine standardisierte quantitative Online-Befragung durchgeführt, an der insgesamt 570 Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen teilnahmen. Diese Erhebung diente dazu, die Rahmenbedingungen der schulischen Sexualaufklärung in Grundschulen aus Sicht von Lehrkräften und Förderpädagoginnen und -pädagogen zu erfassen (Scharmanski & Mirza, 2023a, 2023b).

Im Anschluss an die Online-Erhebung wurden acht digitale Fokusgruppen gebildet, in denen jeweils vier bis fünf Lehrkräfte bzw. Förderpädagoginnen und -pädagogen unterschiedlicher Schulformen und Bundesländer zu ihren Erfahrungen und Wahrnehmungen befragt wurden. So waren tiefere Einblicke in die individuellen Herausforderungen und pädagogischen Anforderungen möglich, die Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen auch bei der Thematisierung sexualisierter Gewalt erleben.

Angemessenheit und Herausforderungen bei der Thematisierung von sexualisierter Gewalt in der Grundschule

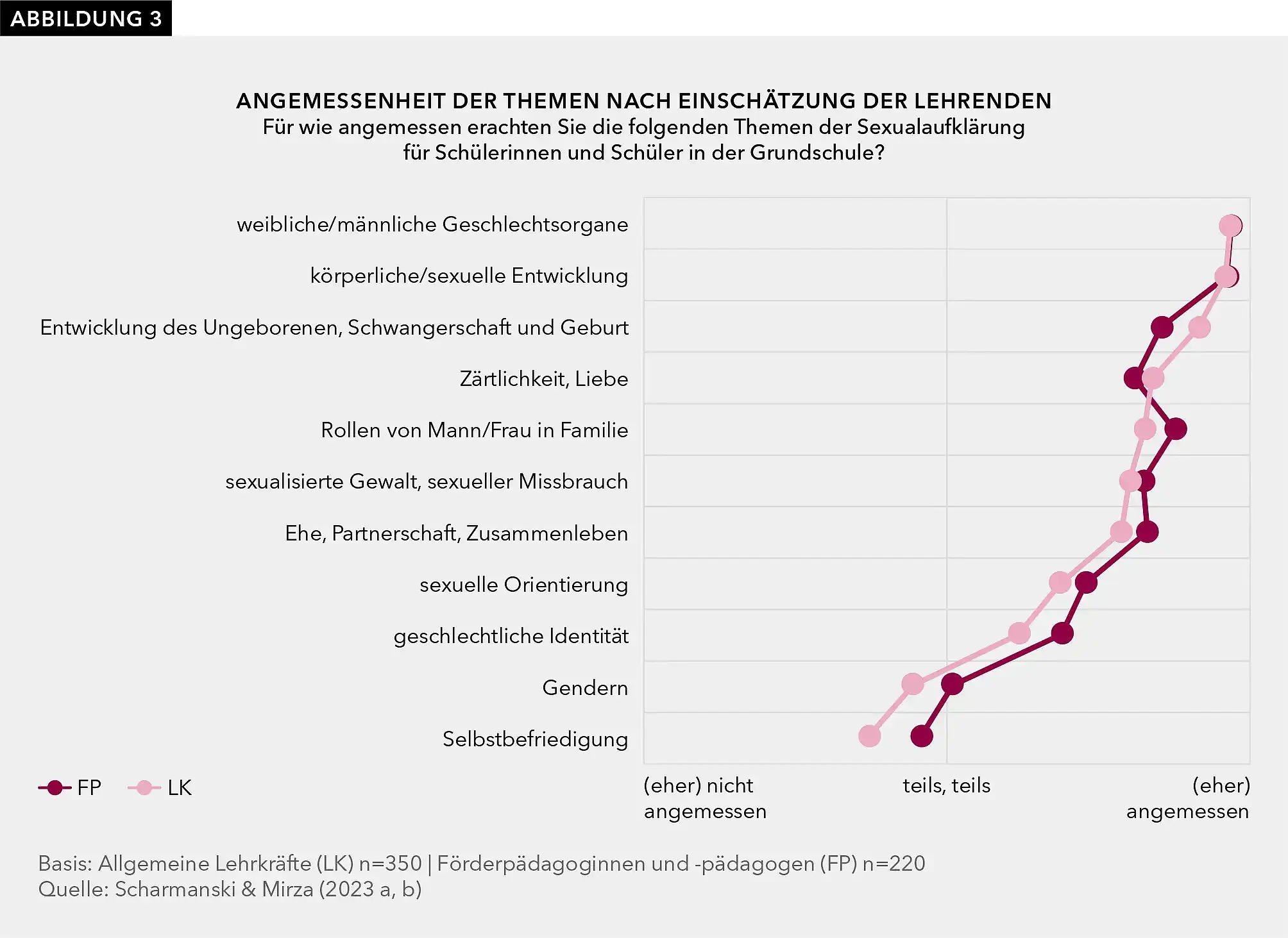

Zunächst ging es um die Frage, ob die Lehrkräfte das Thema sexualisierte Gewalt im Kontext der schulischen Sexualaufklärung als angemessen einschätzen. Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen das Thema sexualisierte Gewalt für den Primarbereich als angemessen erachten. Die Mittelwerte der Bewertungen auf einer fünfstufigen Skala veranschaulichen diese Einschätzung und positionieren das Thema im Vergleich zu anderen abgefragten Inhalten im mittleren Bereich (siehe Abbildung 3).

In den Fokusgruppen gingen die Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen noch detaillierter auf ihre Sichtweise ein. Sie betonten, dass das Thema sexualisierte Gewalt nicht nur als angemessen, sondern auch als wichtig erachtet wird. Ein Zitat einer Lehrkraft verdeutlicht diese Haltung:

»Also, ich denke auch, dass es einfach […] wichtig ist, dass die Kinder wissen, dass es nicht nur nette Menschen gibt und dass es eben Menschen gibt, die sich auch gerade an Kindern oder an Schwächeren vergreifen, und da ist der Schutzinstinkt einfach ganz deutlich spürbar.«

Lehrkraft mit 27-jähriger Berufserfahrung | mittlerer Sozioökonomischer Status (SöS) der Familien an der Schule | Dorf | MV

Trotz der hohen Relevanz, die Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen dem Thema sexualisierte Gewalt zuschreiben, berichten sie auch von erheblichen Herausforderungen. Eine der größten Schwierigkeiten besteht darin, dass möglicherweise Schülerinnen und Schüler in der Klasse selbst betroffen sind oder betroffen sein könnten. Dieser Aspekt führt zu Unsicherheiten und macht die Thematisierung im Unterricht herausfordernd, wie das nachfolgende Zitat verdeutlich:

»Das Thema Missbrauch finde ich schwierig, weil, wir müssen ja im Hinterkopf haben, wir haben Kinder, die diese Erfahrungen schon haben. Wir sehen das vielleicht nicht oder wir kriegen das nicht raus. Ich hatte es bis jetzt erst zweimal, wo es schon raus war. […] Ich muss ehrlich sagen, ich hab noch keine wirklich [adäquate] Handhabung für dieses Thema, es ist ja akut.«

Lehrkraft mit 16-jähriger Berufserfahrung | mittlerer SöS der Familien an der Schule | Kleinstadt | NRW

Förderpädagoginnen und -pädagogen berichten diesen Umstand noch häufiger, was darauf hindeutet, dass sie sich aufgrund ihrer Arbeit mit besonders vulnerablen Schülergruppen noch stärker mit dieser Problematik konfrontiert sehen, wie diese Aussagen exemplarisch verdeutlichen:

»Wir haben tatsächlich immer wieder auch einzelne Kinder, die zum Teil in der Familie, zum Teil im Internat, zum Teil in irgendwelchen Wohngruppen missbraucht und sexuell missbraucht wurden, […].«

Förderpädagogin mit 20-jähriger Berufserfahrung | niedriger SöS der Familien an der Schule | Großstadt | BY

»Bei uns an der Förderschule ist auch immer von großer Brisanz der sexuelle Missbrauch oder sexuelle Übergriffe sowohl unter Schülern […] oder eben auch durch Erwachsene in ihrem persönlichen Umfeld.«

Förderpädagogin mit 18-jähriger Berufserfahrung | mittlerer SöS der Familien an der Schule | Großstadt | NI

Des Weiteren äußern Lehrkräfte Bedenken hinsichtlich einer möglichen Vermischung von allgemeinen Themen der Sexualaufklärung mit dem Thema sexualisierte Gewalt, wie nachfolgend eine Lehrkraft ausführt:

»Ich hab‘ Prävention gegenüber sexuellem Missbrauch nicht selber unterrichtet, aber ich glaube, man sollte möglichst vermeiden, […] das zusammen zu unterrichten, weil gerade dann dieser Bereich sexuelle Entwicklung und Pubertät ganz schnell […] mit Prävention gegenüber sexuellem Missbrauch überlagert werden kann und dann auch vielleicht mit negativen Gefühlen belastet werden kann […] .«

Lehrkraft mit zweijähriger Berufserfahrung | mittlerer SöS der Familien an der Schule | Großstadt | NRW

Beteiligung der Schülerinnen und Schüler und deren Eltern und Erziehungsberechtigen

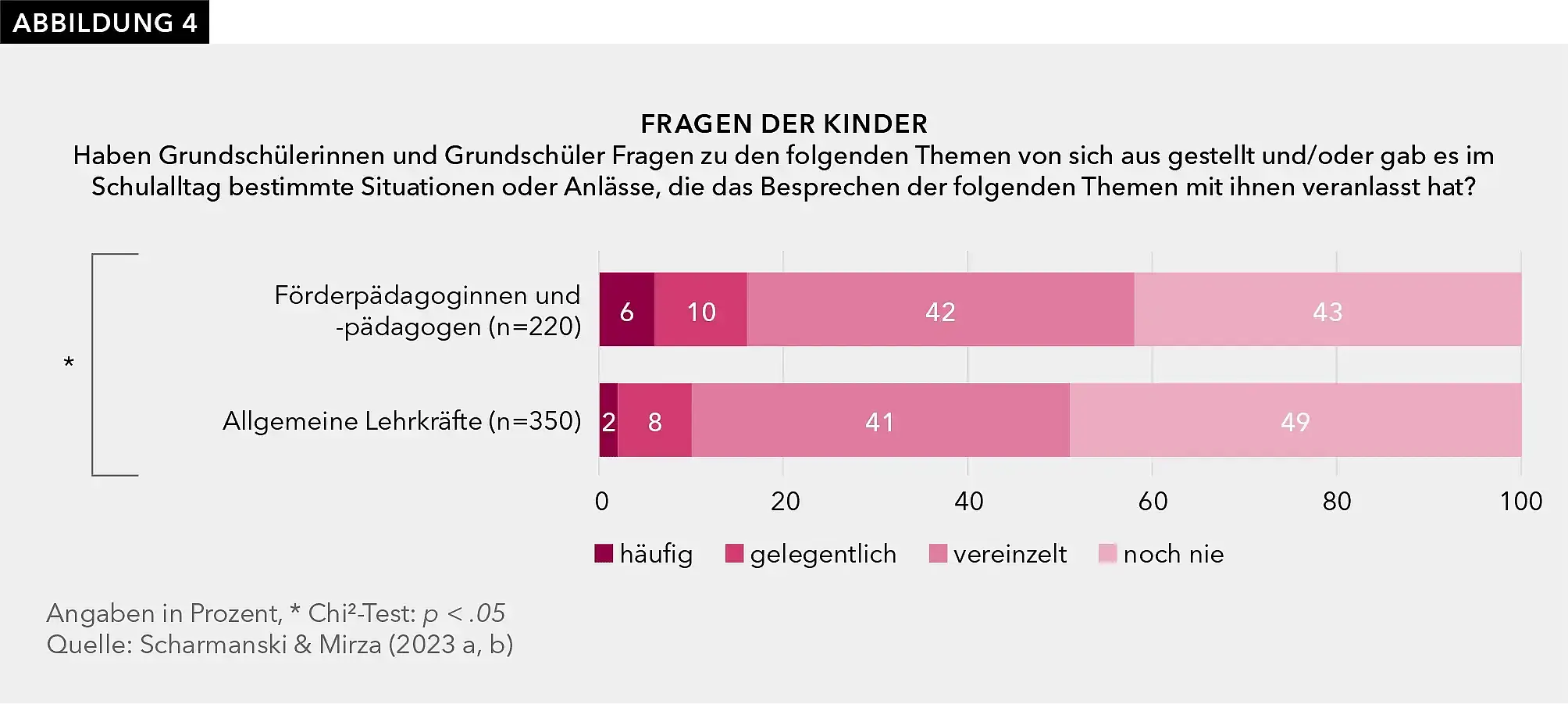

Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen, dass Kinder nur sehr vereinzelt Fragen zu den Themen sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch stellen. Im Vergleich zu anderen Themen der Sexualaufklärung rangiert der Anteil der Fragenhäufigkeit im unteren Drittel. Interessanterweise berichten Förderpädagoginnen und -pädagogen signifikant häufiger als Lehrkräfte an allgemeinen Grundschulen über Fragen der Kinder zu sexualisierter Gewalt (Chi²-Test: p = .033) (siehe Abbildung 4).

Und auch in Bezug auf die Eltern zeigt die Online-Befragung, dass diese nach Angaben der befragten Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen nur vereinzelt den Wunsch nach mehr Aufklärung zu den abgefragten Themen der Sexualaufklärung äußern. Doch das Thema sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch sticht hier als besonders relevant hervor: Unter den elf abgefragten Themen ist dies dasjenige, bei dem Eltern am ehesten den Wunsch nach einer intensiveren Behandlung im Unterricht äußern.

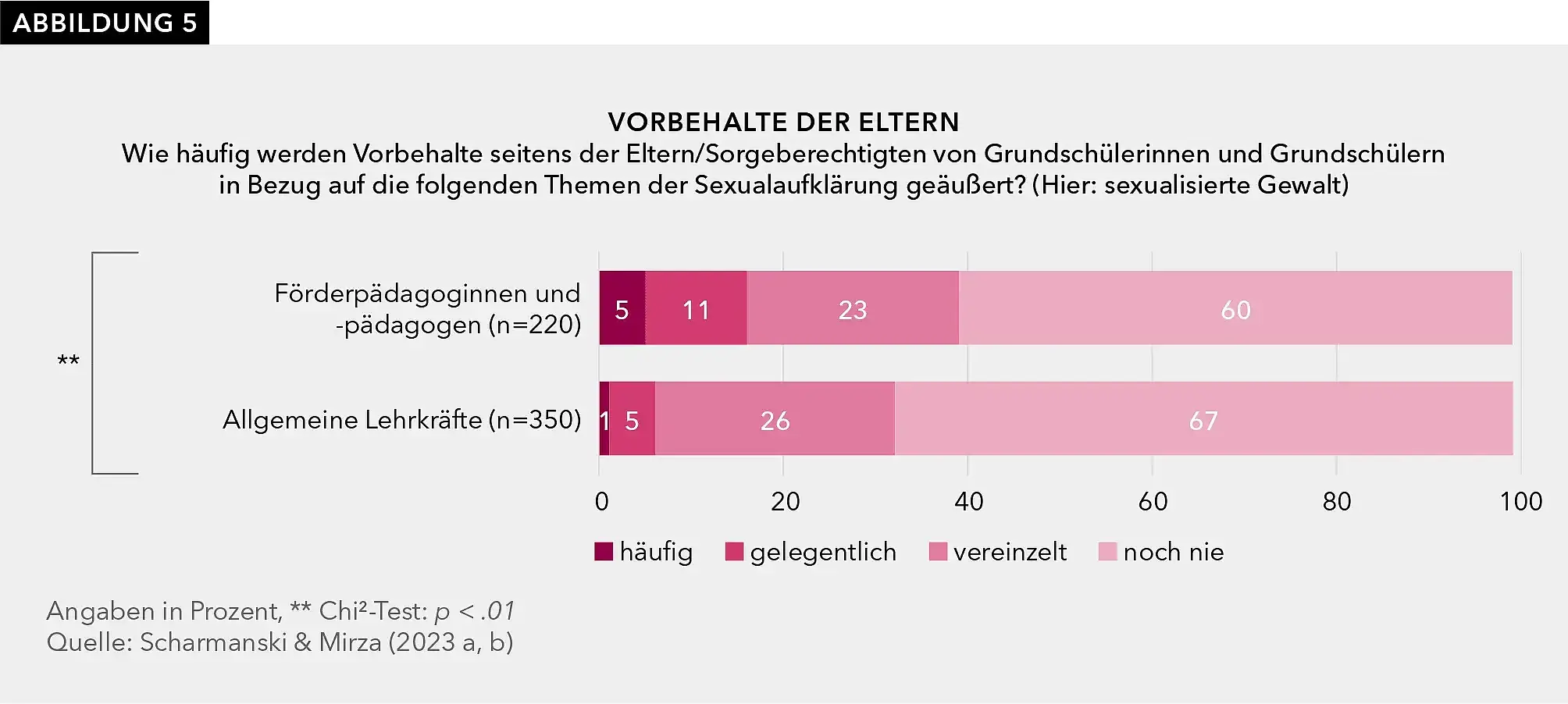

In den Angaben der Lehrkräfte zeigt sich in Bezug auf die Elternbeteiligung beim Thema sexualisierte Gewalt jedoch eine gewisse Ambivalenz: Während einerseits der Wunsch nach intensiverer Aufklärung in diesem Bereich geäußert wird, nehmen die befragten Fachkräfte gleichzeitig bei diesem Thema auch die meisten Vorbehalte von Seiten der Eltern wahr. Und auch hier sind die Vorbehalte im Förderschul-Setting stärker ausgeprägt als im allgemeinen Grundschulbereich (Chi²-Test; p = .002) (siehe Abbildung 5).

Die Daten der Online-Befragung legen also nahe, dass das Thema sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch bei Eltern einerseits als wichtig und andererseits als potenziell problematisch bewertet wird.

In den Fokusgruppen zeigten sich mögliche Erklärungsansätze für diese ambivalente Haltung der Eltern und Erziehungsberechtigten. Mögliche eigene Betroffenheit der Eltern und eine Bedrohung für das Familiensystem werden als Gründe angeführt – von den Förderpädagoginnen und -pädagogen erneut häufiger als von allgemeinen Grundschullehrkräften.

»Deshalb glaube ich auch, dass auf der einen Seite Eltern schon wünschen, dass es mehr Aufklärung usw. gibt, um die eigenen Kinder zu schützen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ganz viel Unsicherheit auf Seiten der Eltern besteht, was das eigentlich für sie selbst und für die Familiensysteme bedeutet.«

Förderpädagoge mit 19-jähriger Berufserfahrung | niedriger SöS der Familien an der Schule | Mittelstadt | SL

»Als die Mutter mir das [Fall von sexuellem Missbrauch in der Familie] erzählt hat, was passiert ist, habe ich an ihrer Körpersprache gesehen, dass sie genau das selber erlebt hat, aber sie war nicht in der Lage, das in Worte zu fassen […] ich glaube, genau da liegt das Problem: Dass unsere Eltern teilweise schon die erste oder die zweite Generation sind, die so was erleben oder vielleicht auch Täter sind […], und natürlich habe ich Angst, dass mein Kind über was spricht, worüber ich nicht sprechen kann.«

Förderpädagogin mit 9-jähriger Berufserfahrung | niedriger SöS der Familien an der Schule | Mittelstadt | BB

»Es gibt für unseren Förderschwerpunkt Hören […] tatsächlich eine relativ aktuelle Studie, die besagt, dass faktisch jedes zweite Kind im Laufe seiner Jugend mit sexueller Gewalt und sexuellem Missbrauch in irgendeiner Form in Berührung kommt. Sei es tatsächlich einfach auch nur virtuell […] oder halt physisch. […] die einzigen Male, in denen ich erlebt habe, dass Eltern da sehr vorsichtig sind, waren […] entweder Eltern, die selbst Missbrauchserfahrungen hatten, oder wo tatsächlich bei den Kindern in der Familie das war […]. Also solche Sachen werden eher aufgrund eigener Betroffenheit dann abgelehnt.«

Förderpädagogin mit 20-jähriger Berufserfahrung | nied-riger SöS der Familien an der Schule | Großstadt | BY

»Die Sorge [ist], glaube ich, bei einem Teil der Eltern, die wissen, dass es Vorfälle gibt oder gab, und die Angst davor haben, dass das Kind sich einer Vertrauensperson öffnet und in irgendeiner Form ein System bedroht, das eben zu Hause etabliert ist.«

Förderpädagoge mit 25-jähriger Berufserfahrung | niedriger SöS der Familien an der Schule | Großstadt | NRW

Fazit

Zusammenfassend zeigen die Studien des BIÖG (ehemals BZgA), dass das Thema sexualisierte Gewalt zwar in der schulischen Sexualaufklärung behandelt wird, der Anteil an Jugendlichen, die in der Schule darüber sprechen, jedoch seit knapp 20 Jahren unverändert geblieben ist: Der Anteil der jungen Menschen schwankt um die 45 Prozent.

Besonders in der Grundschule zeigt sich eine Polarisierung: Einerseits wird das Thema von den befragten Lehrkräften und Förderpädagoginnen und -pädagogen mehrheitlich als angemessen bewertet, Schülerinnen und Schüler stellen Fragen und auch Eltern äußern in diesem Bereich die stärksten Wünsche nach zusätzlicher Aufklärung. Andererseits stellt die Thematisierung sexualisierter Gewalt Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen vor Herausforderungen und auch Eltern äußern zu diesem Thema die meisten Vorbehalte.

Als Schlussfolgerung gilt es, die Aus- und Fortbildungen für (angehende) Lehrkräfte und Förderpädagoginnen und -pädagogen im Bereichen Sexueller Bildung zu intensivieren und zu professionalisieren (Lache & Khamis, 2022; Wienholz, 2022), die Zusammenarbeit mit externen Fachkräften zu intensivieren und gerade in weiterführen Schulen partizipative Ansätze der Beteilung der Schülerinnen und Schüler zu etablieren, um strukturelle und konzeptionelle Ressourcen für die Prävention von sexualisierter Gewalt zur Verfügung zu stellen. Die Effektivität dieser Maßnahmen gilt es dann im Rahmen wissenschaftlicher Studien zu evaluieren und insgesamt die Lehr- und Unterrichtsforschung im Bereich der schulischen Sexualaufklärung auszubauen.

Literatur

Deutscher Bundestag (2016). Sexuelle Vielfalt und Sexualerziehung in den Lehrplänen der Bundesländer. Retrieved from https://www.bundestag.de/resource/blob/485866/978f0a3aeab437dc5209f5a4be9d458d/wd-8-071-16-pdf-data.pdf

Lache, L., & Khamis, C. (2022). Das SeBiLe-Curriculum. Anliegen, Module und Evaluation. In M. Urban, S. Wienholz & C. Khamis (Hg.), Sexuelle Bildung für das Lehramt. Zur Notwendigkeit der Professionalisierung, 115–168. Gießen: Psychosozial-Verlag.

Scharmanski, S., & Hessling, A. (2021). Sexual- und Verhütungsverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Aktuelle Ergebnisse der Repräsentativbefragung Jugendsexualität Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 64(11), 1372-1381. doi:https://doi.org/10.1007/s00103-021-03426-6

Scharmanski, S., & Hessling, A. (2022). Sexualaufklärung junger Menschen in Deutschland. Ergebnisse der repräsentativen Wiederholungsbefragung »Jugendsexualität«. Journal of Health Monitoring 7(2), 23–41. doi:https://doi.org/10.25646/9874

Scharmanski, S., & Hessling, A. (2024). Schulische Sexualaufklärung aus der Sicht junger Menschen – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zur Jugendsexualität. Sexuologie, 31(1–2), 29–35. doi:DOI:10.61387/S.2024.12.6

Scharmanski, S., & Mirza, D. (2023a). Sexualaufklärung in der Grundschule aus Sicht von Förderpädagoginnen und Förderpädagogen. FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung, 2, 53–63. doi:https://doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2023-2_beitrag_sexualaufklaerung-grundschule

Scharmanski, S., & Mirza, D. (2023b). Sexualaufklärung in der Grundschule. Eine Lehrkräftebefragung im mixed method-Design. FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung(1). doi:https://doi.org/10.17623/BZgA_SRH:forum_2023-1_beitrag_sexualaufklaerung_grundschule

Scharmanski, S., & Mirza, D. (2024). Evaluation des Medienpakets »Dem Leben auf der Spur«. BZgA-Faktenblatt. Retrieved from Köln: doi.org/10.17623/BZgA_SRH:fb_eval_dlads

Simon, T., & Kallweit, N. (2022). Sexuelle Bildung in der (Grund-)Schule? Reflexionen zu themenbezogenen Diskursen und Forschungen. In M. Urban, S. Wienholz & C. Khamis (Hg.), Sexuelle Bildung für das Lehramt. Zur Notwendigkeit der Professionalisierung. Gießen: Psychosozial-Verlag.

UNESCO, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, Women, U., & WHO (2018). International technical guidance on sexuality education. An evidence-informed approach. Retrieved from Paris: https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000260770&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_7d8eef91-6d1d-49be-8c92-ad173a92fe2c%3F_%3D260770eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A50%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C842%2C0%5D

Wienholz, S. (2022). SeBiLe – Ergebnisse der quantitativen Erhebung. In M. Urban, S. Wienholz & C. Khamis (Hg.), Sexuelle Bildung für das Lehramt. Zur Notwendigkeit der Professionalisierung, 85–114.

Alle Links und Literaturangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Zitation

Scharmanski, S., & Hessling, A. (2025). Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 14–22.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Dr. Sara Scharmanski leitet das Referat S3 – Aufgabenkoordinierung, Nationale und internationale Zusammenarbeit, Forschung und Fortbildung der Abteilung S – Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), ehemals Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kommissarisch.

Kontakt: sara.scharmanski(at)bioeg.de

Angelika Hessling leitete das Referat S3 – Aufgabenkoordinierung, Nationale und internationale Zusammenarbeit, Forschung und Fortbildung der Abteilung S – Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), ehemals Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Seit August 2025 ist sie im Ruhestand.

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek