Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Bei sexualisierten Grenzverletzungen, Übergriffen und Gewalt im Jugendalter sind häufig andere Jugendliche anwesend oder erfahren im Nachgang davon. Diese sogenannten Bystander können schützend eingreifen und bei der Bewältigung unterstützen, das bedrängende Verhalten aber auch ermöglichen und negative Folgen verstärken. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt »Checken, Abklären und Entscheiden, Tun – Jugendliche gegen sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen stark machen (CHAT)« (2021 bis 2024) hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche in ihrer Rolle als Bystander zu stärken, um sich selbst und andere in riskanten Situationen schützen zu können. Hierzu braucht es auch Wissen darüber, was ein solches effektives Bystander-Verhalten erschweren kann. Aufbauend auf den empirischen Ergebnissen des Projekts stellt dieser Beitrag daher intra- und interpersonelle Hürden für ein effektives Eingreifen vor, an denen Präventionsmaßnahmen ansetzen können.

Jugendliche als Bystander bei sexualisierter Peer-Gewalt

Im Jugendalter kommt sexualisierte Gewalt durch Gleichaltrige erheblich häufiger vor als durch Erwachsene (u. a. Erkens et al., 2021; Maschke & Stecher 2018). Sexualisierte Peer-Gewalt erleben Jugendliche in ihrem sozialen Nahfeld zum Beispiel in der Schule, auf Partys, in Wohngruppen oder in (Ex-)Partnerschaften, mit oder ohne Einsatz digitaler Medien. Dies umfasst neben körperlichen auch nicht-körperliche Formen von Grenzverletzungen, Übergriffen und Gewalt wie beispielsweise Beleidigungen oder exhibitionistische Handlungen (Erkens et al., 2021; Maschke & Stecher, 2018).

Häufig sind Peers in (Risiko-)Situationen mit anwesend oder erfahren im Nachgang davon im Rahmen von Anvertrauensprozessen (Disclosure) (Maschke & Stecher, 2018; Erkens et al., 2021; Gulowski et al., 2023). Diese Bystander können zumindest potenziell schützend eingreifen und bei der Bewältigung des Erlebten unterstützen, sie können aber auch sexualisierte Peer-Gewalt ermöglichen und negative Folgen verstärken. Die Vorgängerprojekte der vorliegenden Untersuchung (»PRÄVIK«, »SP:PASS« und »PAD«1) haben gezeigt, dass es für die Jugendlichen in konkreten (Risiko-)Situationen herausfordernd sein kann, die (sich anbahnende) Peer-Gewalt sowie den Disclosure-Prozess angemessen einzuschätzen und entsprechend zu handeln (Helferich et al., 2018; Helfferich et al., 2021; Gulowski et al., 2023).

Hier setzt das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt »Checken, Abklären und Entscheiden, Tun – Jugendliche gegen sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen stark machen« (2021 bis 2024), kurz »CHAT«, an. Dieses hat zum Ziel, die Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt in Gruppenzusammenhängen zu erforschen und weiterzuentwickeln (Amann et al., 2025; Amann & Marquardt in diesem Heft). Als ein Baustein im Projekt wurden hierzu Hürden für ein effektives Bystander-Verhalten vor, während und nach Situationen sexualisierter Peer-Gewalt untersucht.

Differenzierung von Bystander-Verhalten bei sexualisierter Peer-Gewalt

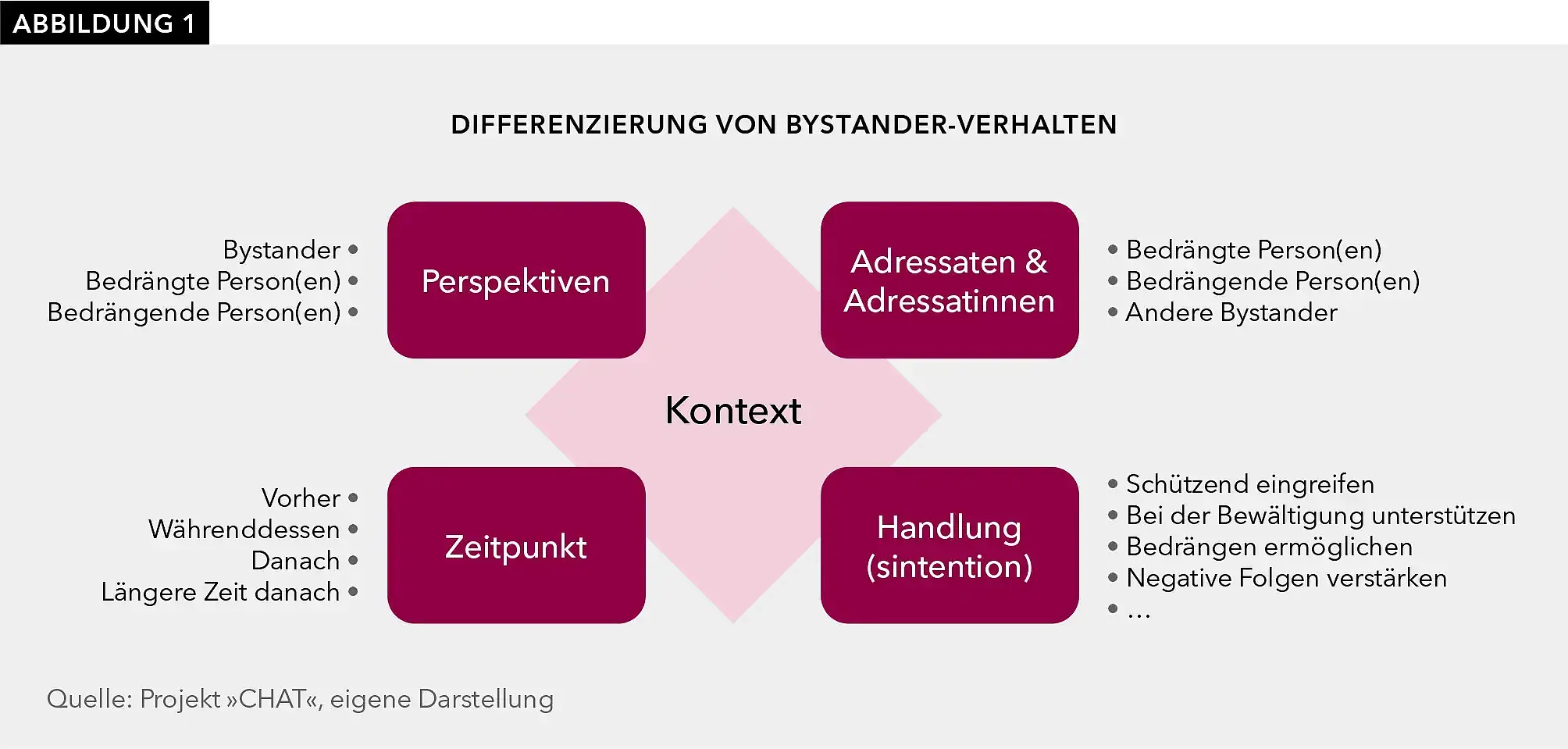

In der Zusammenschau der Ergebnisse zeigt sich, dass die befragten Jugendlichen sexualisierte Peer-Gewalt in verschiedenen Konstellationen (z. B. in Gruppensettings oder zu zweit) und Kontexten (z. B. in der Schule, auf Partys, in Partnerschaften, analog und digital) selbst erlebt, beobachtet und/oder mit ausgeübt haben. Auch berichteten sie von Disclosure-Situationen, in denen sie oder ihre Peers Gewalterfahrungen offengelegt haben. Bystander-Verhalten wird also aus ganz unterschiedlichen Perspektiven heraus verhandelt – aus der Bedrängten-, der Bedrängenden- und/oder der Bystander-Perspektive. Die Jugendlichen reflektierten in den Interviews sowohl das eigene Bystander-Verhalten als auch das Verhalten anderer Bystander vor, während oder nach (Risiko-)Situationen. Insbesondere in Schilderungen sexualisierter Grenzverletzungen in Peer-Gruppen können diese Perspektiven fließend ineinander übergehen. So können Bystander beispielsweise aus einer zunächst noch beobachtenden Position im Zeitverlauf selbst von dem übergriffigen Verhalten betroffen sein oder sich gar aktiv daran beteiligen, sie werden also unter Umständen zu (Mit-)Bedrängten bzw. (Mit-)Bedrängenden.

TEILPROJEKT B: »VERSTEHEN UND BEARBEITEN ZIELGRUPPENSPEZIFISCHER HÜRDEN BEIM HERSTELLEN VON SCHUTZ«

Das sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen (SoFFI F.) hat in Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) in verschiedenen Erhebungsschritten untersucht, welche Hürden und Dilemmata ein effektives Eingreifen bei sexualisierter (Peer-)Gewalt erschweren (Amann et al., 2025). In diesem Beitrag werden Ergebnisse aus folgenden Erhebungsschritten berücksichtigt:

Es wurden qualitative Interviews mit Nutzerinnen der stationären Jugendhilfe mit Missbrauchserfahrung in der Kind-heit (n = 42, 13 bis 19 Jahre) aus dem Vorgängerprojekt »PRÄVIK« gesichtet, wobei sich gezeigt hat, dass in 25 Fällen selbst erlebte sexualisierte Peer-Gewalt thematisiert und eine Peer-Bystander-Perspektive eröffnet wurde. Dem Prinzip der minimalen und maximalen Variation folgend, wurden 15 dieser Fälle ausgewählt und einer qualitativ-rekonstruktiven Analyse unterzogen (Lucius-Hoene & Deppermann, 2004; Löwenstein, 2022).

Außerdem wurden zehn qualitative Interviews nach-erhoben mit jungen Frauen (n = 3) und Männern (n = 7) im Alter von 16 bis 23 Jahren, die von ihren Erfahrungen mit sexualisierten Grenzverletzungen, Übergriffen und Gewalt aus der Bedrängten-, der Bedrängenden- und/oder der Bystander-Perspektive berichten. Diese Nacherhebung diente der Anreicherung der bisherigen Fälle um die Perspektive männlicher Jugendlicher sowie Jugendlicher mit kognitiver Beeinträchtigung. Die Interviews wurden ebenfalls qualitativ-rekonstruktiv ausgewertet (ebd.). Zu-sätzlich wurden die fallzugehörigen qualitativen Netzwerk-karten, in denen die Interviewpersonen die beteiligten Akteure einer erzählten Bystander-Situation zueinander positionieren, strukturbezogen analysiert (Herz et al., 2015).

Ebenso vielfältig sind die Handlungen der Bystander inklusive deren (un-)bewusst bzw. (un-)beabsichtigt herbeigeführten Konsequenzen für das weitere Geschehen. So kann ein Übergriff beispielsweise verhindert oder unterbrochen, genauso aber auch begünstigt oder verstärkt werden. Das jeweilige Bystander-Verhalten richtet sich dabei in der konkreten Situation an ganz unterschiedliche Adressatinnen und Adressaten: an die bedrängten Personen, die bedrängenden Personen und/oder an weitere bereits beteiligte oder potenziell zu beteiligende Personen. Bystander können beispielsweise im Optimalfall die bedrängte Person schützen, die bedrängende Person begrenzen oder andere Außenstehende aktiv in das Geschehen miteinbeziehen. Für die Ausgestaltung der Bystander-Intervention spielt auch der jeweilige Kontext eine Rolle. So macht es beispielsweise einen Unterschied, ob die (Risiko-)Situation im öffentlichen Raum, in einer Jugendeinrichtung oder in einer Partnerschaft auftritt.

Eine Möglichkeit, Bystander-Verhalten aufzuschlüsseln, besteht daher darin, die Perspektiven, die Adressatinnen und Adressaten, den Zeitpunkt sowie die Handlung(sintention) vor dem Hintergrund des jeweiligen Kontextes zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 1).

Intra- und interpersonelle Hürden für ein effektives Bystander-Verhalten

Folgt man dem fünfstufigen »Bystander Intervention Model« nach Latané und Darley (1968), ist eine bestimmte Abfolge von Handlungen nötig, bis Außenstehende in einer Notsituation konkrete Hilfe leisten (können): Zunächst müssen sie die riskante Situation wahrnehmen und als solche einordnen, um dann eine Entscheidung zur Verantwortungsübernahme sowie zum helfenden Handeln zu treffen und in die Tat umzusetzen. Jede dieser Stufen ist mit verschiedenen Hindernissen verbunden, die damit letztendlich auch dem effektiven Eingreifen entgegenstehen können. Im Kontext der sexualisierten Peer-Gewalt konnten in der vorliegenden Untersuchung verschiedene solcher Hürden identifiziert werden, die die Herstellung von Schutz für sich und andere im Jugendalter erheblich erschweren können.

Diese Hürden sind Ausdruck sozialer Deutungs- und Handlungsmuster, die in dem jeweiligen Peer-Setting vor, während oder nach der Übergriffsituation (re-)produziert werden (z. B. welche Verhaltensweisen als typisch männlich bzw. weiblich gelten oder was unter sexualisierter Gewalt konkret verstanden wird). Diese sozialen Deutungs- und Handlungsmuster werden zum einen von den Jugendlichen in die eigene Konstruktion von Identität und Agency übernommen, d. h., sie verfestigen sich in Konzepten über sich selbst und den Vorstellungen der eigenen Handlungs- und Gestaltungsmacht. Zum anderen wirken sie in den Beziehungen zwischen den Jugendlichen, wo sie sich als bestimmte Umgangsnormen, Regeln oder Hierarchien niederschlagen. Beides zusammen nimmt wesentlich Einfluss darauf, ob und wie von Gewalt betroffene Personen Schutz durch Dritte einfordern bzw. ob und wie Bystander Unterstützung und Hilfe anbieten können.

Wir sprechen daher im Folgenden von intra- und interpersonellen Hürden, um dem Umstand gerecht zu werden, dass sie sowohl innerhalb als auch zwischen den beteiligten Personen wirken und erst in dieser Zusammenschau deutlich machen, wie sie die Möglichkeiten begrenzen, Schutz für sich und andere herzustellen. Intrapersonell zeigen sich diese Hürden unter anderem in den subjektiven Schutzlogiken, die mit darüber entscheiden, ob und wie andere Peers als Schutzressource mitgedacht und einbezogen werden können (siehe Abschnitt »Intrapersonelle Hürden«). Interpersonell finden sich außerdem verschiedene Muster von Hürden in Peer-Beziehungen – insbesondere in Gruppenzusammenhängen –, die es jugendlichen Bystandern erschweren, riskante Situationen als solche zu deuten und entsprechend zu handeln, ohne die eigene Zugehörigkeit und den sozialen Status innerhalb der jeweiligen Peer-Gruppe zu riskieren (siehe Abschnitt »Interpersonelle Hürden«).

Im Fokus: intrapersonelle Hürden

In der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen des Bystander-Verhaltens im Jugendalter stellt sich unter anderem die Frage, inwiefern betroffene Jugendliche andere Peers als Schutzressource bei sexualisierter Peer-Gewalt mitdenken und einbeziehen (können). Eine Antwort darauf gibt die Typologie der Schutzlogiken, die aufbauend auf der qualitativ-rekonstruktiven Analyse des Interviewmaterials aus dem Vorgängerprojekt »PRÄVIK« entwickelt wurde. Hier berichten Nutzerinnen der stationären Jugendhilfe, die bereits in der Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt haben, von Reviktimisierungen durch sexualisierte Peer-Gewalt.

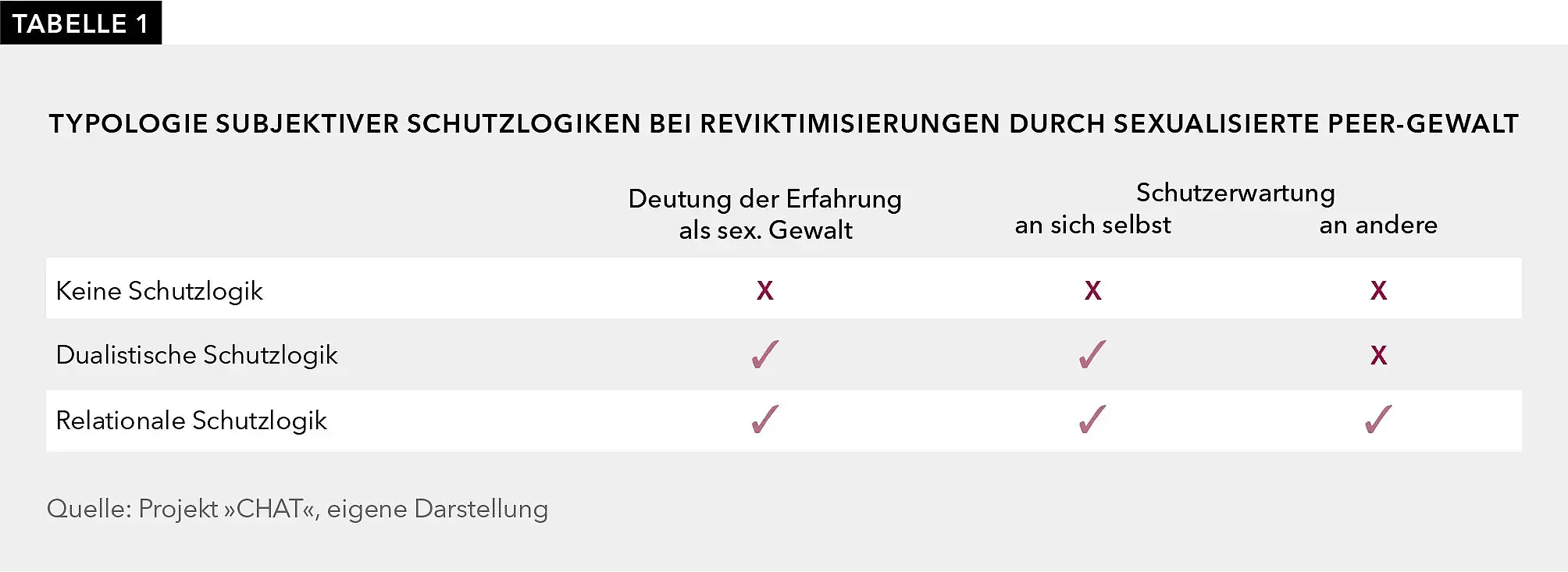

Insgesamt können drei schutzbezogene Denk- und Handlungslogiken idealtypisch unterschieden werden; relevante Vergleichsdimensionen bilden die Deutung der Erfahrung und die Schutzerwartungen (siehe Tabelle 1). Jede dieser Schutzlogiken ist mit Hürden verbunden, die ein effektives Bystander-Verhalten erschweren können (Amann et al., 2025).

Beim Typ 1 »Keine Schutzlogik« wird Schutz entweder gar nicht mitgedacht oder zumindest nicht im Sinne einer Unterbrechung der sexualisierten Peer-Gewalt. Dies liegt daran, dass die Erfahrungen nicht als sexualisierte Gewalt eingeordnet werden. Vielmehr werden die Erfahrungen im Horizont des Normalen verortet und dementsprechend keine Schutzerwartungen formuliert. Bedrängte, die dieser Logik folgen, beziehen Bystander nicht eigeninitiativ ein, bewerten an sie gerichtetes Bystander-Verhalten negativ und werden auch selbst nicht als Bystander eingreifend aktiv, wenn andere bedrängt werden.

Bei der »Dualistischen Schutzlogik« wird die Erfahrung dagegen als sexualisierte Gewalt gedeutet, die Position der Bedrängten beansprucht und die Position der Bedrängenden zugewiesen. Die Bedrängten sehen sich selbst in der Verantwortung, für Schutz zu sorgen, und schreiben sich dabei mehr oder weniger Handlungskompetenz zu, vor allem in der Form, Nein sagen zu können. Neben dieser klaren Schutzerwartung an sich selbst finden sich jedoch keine Schutzerwartungen an andere. Entsprechend dieser Logik werden keine Bystander durch Bedrängte eigeninitiativ einbezogen. Bystander greifen dann lediglich unaufgefordert ein, sofern sich von Fall zu Fall die Gelegenheit dazu ergibt.

Im Gegensatz dazu ist bei der »Relationalen Schutzlogik« die Vorstellung leitend, Schutz könne mit Hilfe Dritter hergestellt werden. Neben der Schutzerwartung an sich selbst finden sich hier auch Schutzerwartungen an andere. Vor, während und nach (Risiko-)Situationen sexualisierter Peer-Gewalt werden andere Peers gezielt einbezogen, um den eigenen Schutz zu gewährleisten. Vice versa bedeutet diese Logik, als Bystander reaktiv auf die Schutzansprüche anderer einzugehen. Diese Schutzlogik legt ein Eingreifen von Bystandern zwar nahe, birgt jedoch auch eigene Risiken, wie zum Beispiel eine Überforderung als Bystander.

Die subjektiven Schutzlogiken können sich im biografischen Verlauf als unterschiedlich stabil erweisen. Veränderungen zeigen sich vor allem infolge erweiterter Deutungs- und Identifikationsangebote durch neu eingegangene Beziehungen. Migration, Inobhutnahme und die Einbindung in ein Partnerfamiliensystem sind dafür Beispiele, die sich wiederholt im Material zeigen. Außerdem können bei allen dargestellten Schutzlogiken zusätzlich interpersonelle Hürden Hilfe unmöglich machen.

Im Fokus: interpersonelle Hürden

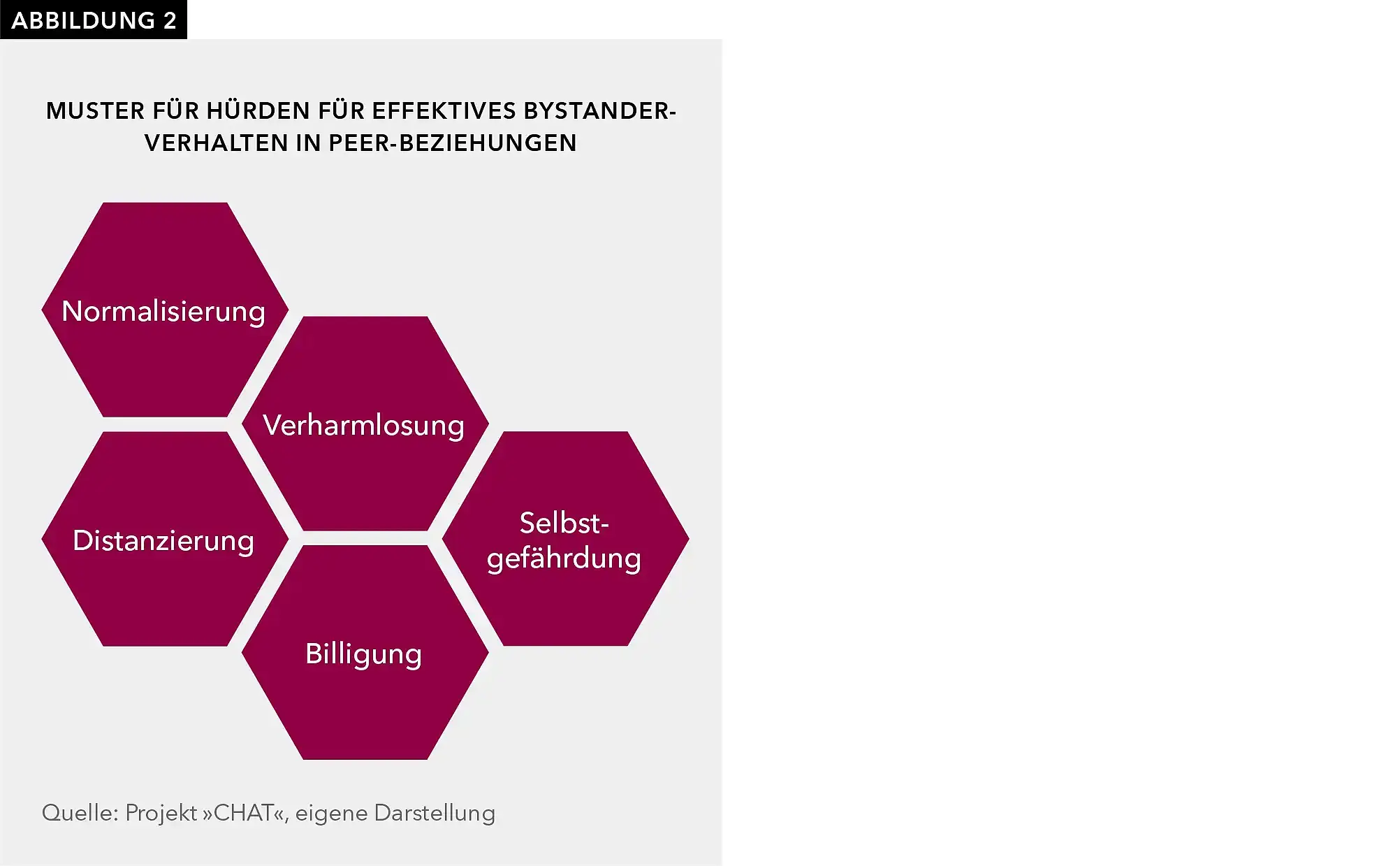

Wie schon die Vorgängerstudien gezeigt haben, ist die Ermöglichung bzw. Verhinderung sexualisierter Grenzverletzungen, Übergriffe und Gewalt eingebettet in ein soziales Geschehen, das wesentlich von den (informellen) Regeln der jeweiligen Peer-Gruppe gestaltet wird. Diese bestimmen, »wer mit wem was macht, machen kann oder darf [und] wann oder warum ein Eingreifen notwendig, legitim oder unpassend ist« (Helfferich et al., 2021:77). Daher ist es nicht überraschend, dass die vorliegende Untersuchung konkrete Hürden identifiziert hat, die vor allem in den Beziehungen zwischen den Jugendlichen verortet sind und ein effektives Eingreifen vor, während oder nach Übergriffsituationen erschweren. Es sind also nicht einzelne Personen, denen die Hürden als Individuen zugeschrieben werden können, sondern stattdessen kommen diese vor allem in bestimmten sozialen Situationen oder Kontexten zum Tragen, so beispielsweise innerhalb der Peer-Gruppe. Entsprechend verhalten sich jugendliche Bystander in dem Peer-Setting, dem sie sich zuordnen, möglicherweise ganz anders als in anderen sozialen Kontexten. Den Hürden gemeinsam ist, dass Jugendliche bei einem effektiven Eingreifen ihren Status und ihre Zugehörigkeit zu der jeweiligen Gruppe bzw. Peer-Beziehung riskieren und damit potenziell viel zu verlieren haben.

Diese Hürden für ein effektives Bystander-Verhalten in Peer-Beziehungen lassen sich zu fünf übergeordneten Mustern zusammenfassen: Normalisierung, Verharmlosung, Billigung, Distanzierung und Selbstgefährdung (Amann et al., 2025) (siehe Abbildung 2).

Die Normalisierung sexualisierter Peer-Gewalt im Alltag der Jugendlichen erschwert oder verhindert eine Deutung und Problematisierung bedrängenden Verhaltens. Hierzu zählen die Übernahme von Geschlechterstereotypen und die Gleichsetzung sexualisierter Grenzverletzungen mit (Peer-)Sexualität, zum Beispiel bezogen auf verbalisierte Objektifizierung und Sexualisierung. Damit wird nicht nur eine Zwangsläufigkeit sexualisierter Gewalt unterstellt, sondern es werden auch spezifische Gewaltformen wie beispielsweise gegenüber männlichen Jugendlichen negiert. Es fehlt insgesamt an alternativen sozialen Deutungs- und Handlungsangeboten für effektive Bystander-Interventionen.

Bei der Verharmlosung sexualisierter Peer-Gewalt wird diese zwar als allgemeines Phänomen anerkannt und problematisiert, der konkrete Einzelfall jedoch im Vergleich zu einer vermeintlich »echten« sexualisierten Gewalt relativiert. Dies geschieht über die Bagatellisierung des bedrängenden Verhaltens, die Abwertung der Reaktionen von bedrängten Personen sowie die Konstruktion von Uneindeutigkeit bzw. Unglaubwürdigkeit. Anders als bei der Normalisierung besteht also Legitimierungsbedarf für die eigene Zurückhaltung. Diese Hürde greift beispielsweise auch dann, wenn Jugendliche ihre soziale Position in der Peer-Gruppe, in der es zu sexualisierter Peer-Gewalt kam, in Einklang bringen müssen mit ihrem Engagement in Präventions- und Awareness-Teams.

Bei der Billigung wird das bedrängende Verhalten in der konkreten Situation als solches erkannt, allerdings in Kauf genommen, wenn nicht sogar verstärkt, um die eigene Zugehörigkeit zur Gruppe nicht zu gefährden. Die Anpassung an die geltenden Hierarchieverhältnisse inklusive der jeweiligen Umgangsnormen und die Vermeidung sozialer Herabsetzung stehen im Vordergrund, sodass sich eine innere Ablehnung weniger in einer sichtbaren Positionierung zeigt, sondern vielmehr an dem Versuch einer geringstmöglichen Beteiligung an dem bedrängenden Verhalten. In der Folge findet auch keine Solidarisierung zwischen Gruppenmitgliedern statt, die diese ablehnende Haltung teilen.

Bei der Distanzierung wiederum wird die eigene Bystander-Position insgesamt negiert, d. h., die anwesenden Jugendlichen nehmen sich nicht als Teil des Geschehens wahr. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Beispielsweise wird mit der Distanzierung vermieden, sich mit dem bedrängenden Verhalten befreundeter Personen auseinanderzusetzen. Aber auch der Selbstschutz vor einer Retraumatisierung bei eigenen Gewalterfahrungen kann eine Rolle spielen. In der Konsequenz wird allerdings die Verantwortung für den Umgang und die Bewältigung der Situation ausschließlich bei der bedrängten Person verortet, die als zuständig gilt für die Herstellung von Selbstschutz bzw. die Organisation von Schutz durch Dritte. Gelingt ihr dies nicht, wird sie der Lüge bezichtigt oder ihr wird eine Mitverantwortung oder -schuld zugesprochen.

Bei der Selbstgefährdung wird die Möglichkeit in Kauf genommen, in der Übergriffsituation selbst viktimisiert zu werden, um die bedrängte befreundete Person zu schützen und sich mit ihr solidarisch zu zeigen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Person ohne diese Freundschaftsbeziehung eine soziale Isolation riskiert. Es fehlt an alternativen Handlungsstrategien und -optionen für ein Bystander-Verhalten, das nicht mit einer Selbstgefährdung einhergeht.

Ansatzpunkte für die Bystander-Prävention

Das Verbundprojekt »CHAT« hat sich zum Ziel gesetzt, Jugendliche als Bystander darin zu stärken, riskante Situationen angemessen zu deuten und entsprechend zu handeln. Hierzu ist es zwingend notwendig, mögliche Hürden zu kennen, die ihnen die Herstellung von Schutz für sich selbst und andere erschweren können. Diese Hürden greifen sowohl intrapersonell in Selbstkonzepten der Jugendlichen als auch interpersonell in den Beziehungen zwischen Jugendlichen und bedingen sich wechselseitig. Im Rahmen des Verbundprojekts wurden daher gemeinsam mit Forschungs- und Praxispartnern unter anderem lebenswelt- und verhaltensbezogenes Präventionsmaterial mit Fokus auf die Bystander-Perspektive für die Jugendlichen selbst sowie Fortbildungsmaterial für pädagogische Fachkräfte entwickelt, erprobt und evaluiert (ausführlich hierzu: Amann & Marquardt in diesem Heft). Basierend auf dem empirischen Material, konnten verschiedene Fallvignetten bzw. Drehbücher entwickelt werden, mithilfe deren sich Jugendliche (und Fachkräfte) in der Position der Bystander ausprobieren können. Über die praktische Auseinandersetzung mit konkreten Fällen können die Hürden für effektives Bystander-Verhalten sowie deren Überwindung spielerisch erfahrbar gemacht und damit Lernprozesse angeregt werden. Die hier vorgestellten empirischen Ergebnisse dienen daher als Inspiration für mögliche Ansatzpunkte der Bystander-Prävention.

Literatur

Amann, S., Derr, R., Dinger, L., Eberhardt, B., Fein, S., Gulowski, R., Holz, M., Kavemann, B., Kindler, H., Krebs, J., Löwenstein, H., Marquardt, L., & Sperger, S. (2025). Schlussbericht des Verbundvorhabens »Checken, Abklären und Entscheiden, Tun: Jugendliche gegen sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen stark machen«. Handreichungen für pädagogische Fachkräfte für die niedrigschwellige Arbeit mit (Gruppen von) Jugendlichen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Vorbelastungen (Akronym CHAT). Im Erscheinen.

Banyard, V. (2011). Who will prevent sexual violence. Creating an ecological model of bystander intervention. Psychology of Violence 3(1), 216–229.

Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8(4, Pt.1), 377–383. https://doi.org/10.1037/h0025589

Erkens, C., Scharmanski, S., & Hessling, A. (2021). Sexualisierte Gewalt in der Erfahrung Jugendlicher. Ergebnisse einer repräsentativen Befragung. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 64(11), 1382–1390. doi: https://doi.org/10.1007/s00103-021-03430-w

Gulowski, R., Derr, R., & Kindler, H. (2023). Peer-Disclosure. Ressourcen, Konflikte und Herausforderungen des Anvertrauens sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen. Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis (KJug) 68(4), 150–155, URL: https://www.kjug-zeitschrift.de/de/Artikel/6108

Helfferich, C., Doll, D., Feldmann, J., & Kavemann, B. (2021). Sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen als Frage von Macht, Geschlecht und sozialer Einbindung in Gruppen – eine qualitative Rekonstruktion. ZSE – Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation (1), 73–89.

Helfferich, C., Doll, D., & Kavemann, B. (2019). Prävention sexueller Übergriffe auf Partys: Interventionen Dritter aus der Sicht Jugendlicher. Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, 22(1), 26–41.

Alle Links und Literaturangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Zitation

Dinger, L., Krebs, J., Kavemann, B., & Löwenstein, H. (2025). Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), 1, 29–36.

Download Zitation (RIS)Veröffentlichungsdatum

Luise Dinger ist wissenschaftliche Referentin im Referat S3 – Aufgabenkoordinierung, Nationale und internationale Zusammenarbeit, Forschung und Fortbildung der Abteilung S – Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), ehemals Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Zuvor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen des Forschungs- und Innovationsverbundes an der Evangelischen Hochschule Freiburg im Verbundprojekt »CHAT« tätig.

Kontakt: luise.dinger(at)bioeg.de

Jessica Krebs ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Forschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Zuvor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen des Forschungs- und Innovationsverbundes an der Evangelischen Hochschule Freiburg im Verbundprojekt »CHAT« tätig.

Kontakt: jessica.krebs(at)eh-freiburg.de

Barbara Kavemann ist Soziologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen des Forschungs- und Innovationsverbundes an der Evangelischen Hochschule Freiburg, Mitglied der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und war als Projektleitung Berlin im Verbundprojekt »CHAT« tätig.

Kontakt: soffi-berlin(at)web.de

Heiko Löwenstein ist Professor für Theorien, Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Inklusion an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Standort Köln, und war als Projektleitung Freiburg/Köln im Verbundprojekt »CHAT« tätig.

Kontakt: h.loewenstein(at)katho-nrw.de

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Sexualisierte Gewalt im Netz – die größte Herausforderung der kommenden Jahre

- Sexualisierte Gewalt als Thema der schulischen Sexualaufklärung

- Bystander-Prävention bei sexualisierter Peer-Gewalt. Das Projekt »CHAT«

- Hürden des Eingreifens bei sexualisierter Peer-Gewalt. Empirische Erkenntnisse zur Bystander-Prävention

- »Lieben lernen – Lieben lehren!«

- »SOSdigital« – ein Online-Fortbildungsangebot

- Junge Menschen mit Taubheit oder Schwerhörigkeit im Fokus sexueller Aufklärung

- Die »ViContact«-Trainings: Gesprächsführung mit Kindern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

- Sexualisierte Gewalt beobachten – empirische Befunde aus drei repräsentativen Studien

- »Ich sag dir was« – »ich hör dir zu«: Peer Disclosure nach sexualisierter Peer-Gewalt

- Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport: Vorstellung des Projekts »Safe Clubs«

- »PEERS München«: Junge Männer* beziehen Stellung zu Selbstbestimmung und Gleichberechtigung

- Peers als Bystander motivieren und stärken. Erfahrungen aus einem Präventionsworkshop

- Die Stufen der Sexualität – ein entwicklungsorientiertes, emotionsfokussiertes, kindzentriertes Modell der sexuellen Entwicklung und Sexualerziehung von der Geburt bis zum Erwachsenenalter

- Partizipation im Kontext sexualisierter Gewalt und schulischer Schutzkonzepte

- Eine explorative Studie zur sexuellen und romantischen Sozialisation von jungen LSBTIQ*

- Pornografie im Alltag und in der Sexuellen Bildung von Jugendlichen

- Zur Bedeutung Künstlicher Intelligenz für die sexuelle Gesundheit

- Für Gleichstellung und Prävention sexuell übergriffigen Verhaltens unter Gleichaltrigen

- Die Bystander-Perspektive bei sexualisierter Gewalt in der Jugendsexualitätsstudie

- Schutzkonzepte partizipativ in der Peer Community entwickeln

- Erfassung, Analyse und Aufbereitung von sexualpädagogischen Bildungsmedien für junge Menschen mit Behinderung

- Infothek