Ein blinder Fleck: Inklusive Materialentwicklung für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche

- Artikel

- Bibliografische Daten

- Autorinnen/Autoren

- Gesamtausgabe

Hintergrund

Die Welt ist eingerichtet für Sehende. Wie sehr, wird aber erst dann erfahrbar, wenn sie gezwungen sind, die Perspektive zu wechseln. Das kann jedes Kind spielerisch ausprobieren, indem es die Augen schließt und versucht, Alltägliches umzusetzen. Das Team von sexpäd.berlin hat das in Vorbereitung seiner Arbeit an einer Berliner Blindenschule im Rahmen einer Fortbildung auch erproben dürfen. Spezielle Brillen simulierten verschiedene Sehbehinderungen bis hin zur vollständigen Blindheit. Dieses Erproben erlaubt in begrenztem Umfang, zu erfahren, welche Barrieren es mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit zu meistern gilt. Dies bildete den Anfang einer detaillierten Auseinandersetzung mit der Zielgruppe blinde und sehbeeinträchtigte Personen, die in regelmäßige sexualpädagogische Angeboten mündete.

Lernen ist ein multisensorischer Prozess und Lehren sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Steht ein Sinn nicht zur Verfügung, kommt den anderen eine entsprechend höhere Bedeutung zu. Allerdings reicht es nicht, die Informationen einfach zu übertragen, also sensorisch neu zu kodieren, indem sie z. B. als taktile Materialien ertastet werden können. Über jede Sensorik werden Reize unterschiedlich verarbeitet und jede setzt zudem ein anderes Verhältnis zum Lerngegenstand voraus.

Sehen erlaubt eine Auseinandersetzung mit einer gewissen Distanz. Taktile Materialien setzen hingegen eine aktive Hinwendung zum Gegenstand voraus. Akustik erlaubt zwar dieselbe Distanz wie das Sehen, sie ist für die Vermittlung von komplexen Sachverhalten jedoch nicht präzise genug. Es besteht immer das Risiko, dass Informationen lediglich wiedergegeben, aber nicht verstanden oder gar verinnerlicht werden. Um also die unterschiedlichen Informationen erfolgreich vermitteln zu können, müssen möglichst verschiedene Zugänge geschaffen werden.

Doch die sensorischen Zugänge müssen nicht allein deshalb vielfältig sein. Wie jede Zielgruppe ist auch die Zielgruppe der blinden und sehbeeinträchtigten jungen Menschen keineswegs homogen. Selbst wenn man alle anderen Faktoren außer Acht ließe, ist auch schon die Beeinträchtigung selbst sehr individuell in Form und Ausprägung. Sehbeeinträchtigung wird maßgeblich über die Sehschärfe und das Gesichtsfeld definiert. Weitere relevante Funktionen sind unter anderem Farbensehen, Kontrastsehen, räumliches Sehen und ebenso die Weiterleitung und Verarbeitung der Seheindrücke im Gehirn. Manche jungen Menschen sind bereits seit ihrer Geburt blind, andere erst später durch Erkrankung oder Unfall erblindet. Für Erstere sind Perspektiven und räumliche Dimensionen schwer nachvollziehbar; für alle ist der Umgang mit spezifischen Hilfsmitteln oder das Beherrschen der Punktschrift nicht vorauszusetzen.

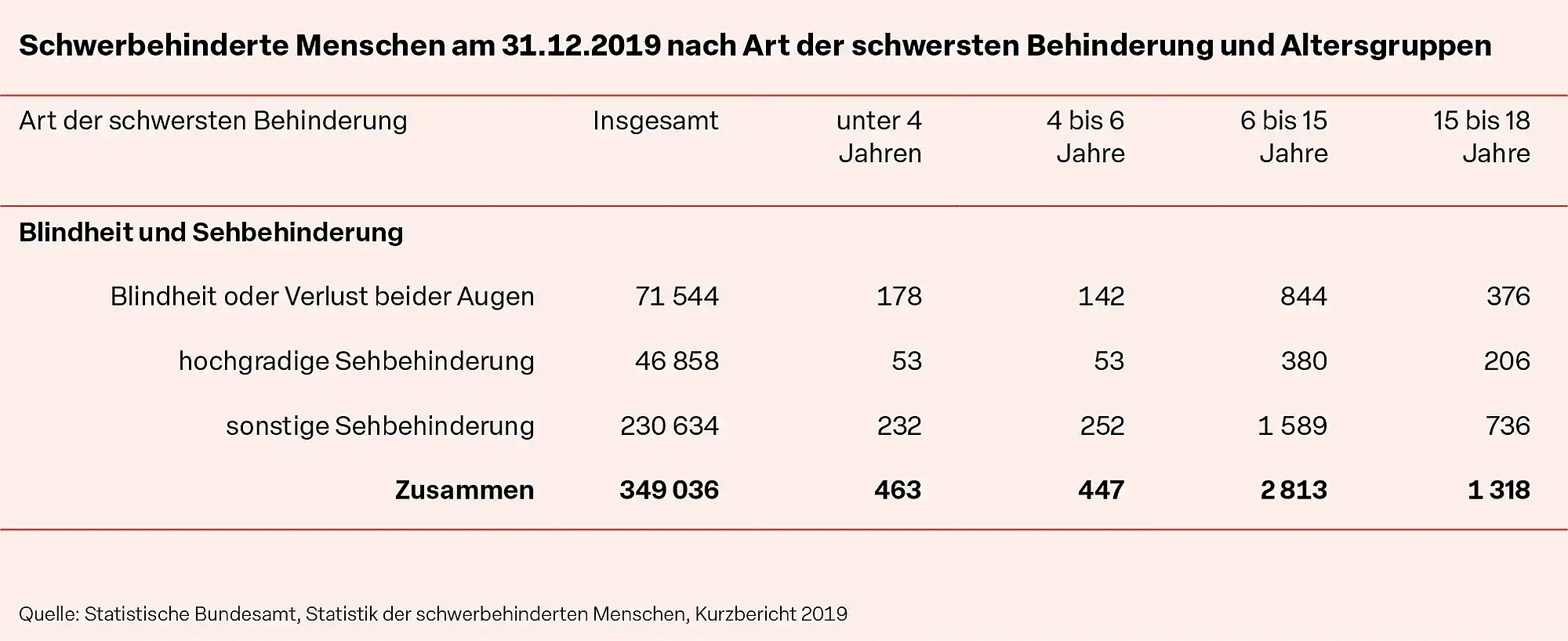

Betrachtet man die Zielgruppe unter quantitativen Gesichtspunkten, zeigt sich, dass es bundesweit in der relevanten Zielgruppe der Minderjährigen 1.540 blinde, 692 hochgradig sehbehinderte Menschen und 2.809 Menschen mit sonstiger Sehbehinderung gibt. Bundesweit also insgesamt lediglich 5.041 junge Menschen (siehe Tabelle 1).

So werden z. B. in Berlin unter den jungen Menschen dieser Altersklasse sieben blinde und 300 sehbehinderte junge Menschen derselben Altersgruppe in inklusiven Schulklassen beschult. Weitere 112 junge Menschen werden an der Kooperationsschule von sexpäd.berlin beschult. 54 davon haben zusätzlich den Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung«. Neben der Kooperationsschule gibt es lediglich zwei weitere Schulen mit Förderschwerpunkt »Sehen« im Raum Berlin. Kaum verwunderlich, dass es bundes- und sogar weltweit kaum nachvollziehbare Angebote, nur wenig Literatur und noch weniger Materialien für die sexualpädagogische Arbeit mit blinden und sehbeeinträchtigten Menschen gibt. Es scheint ein blinder Fleck der sexualpädagogischen Arbeit zu sein. Diesem Umstand soll im Sinne der Teilnehmenden an sexualpädagogischen Angeboten Rechnung getragen werden, um substanzielle Verbesserungen in der Didaktik, Methodik und den dafür notwendigen Materialien zu erzielen.

Tab.1

Kondometer und Wendeplakat in Anpassung

An oben geschilderten Bedarfen setzt die Zusammenarbeit von sexpäd.berlin und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) an. Die BZgA hat im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) den Auftrag, u. a. Informationsmaterial zum Thema Sexualaufklärung zu erstellen und diese verschiedenen Personen- und Altersgruppen zur Verfügung zu stellen.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, zwei bestehende Medien zur Sexualaufklärung der BZgA im Sinne der Barrierearmut für die Zielgruppe blinde und sehbeeinträchtigte Personen nutzbar zu machen. Es handelt sich dabei zum einen um das Wendeplakat aus dem erfolgreichen Medienpaket »Dem Leben auf der Spur« für Kinder und zum anderen um das »Kondometer« für Jugendliche. Mit dem Kondometer können Personen selbstständig den Penisumfang messen und durch Ablesen auf einer Farbskala die empfohlene Kondomgröße ableiten. Da dieses Vorgehen blinden und sehbeeinträchtigten Personen in dieser Weise nicht möglich ist, soll ein für die Zielgruppe optimiertes Kondometer entwickelt werden, welches die Nutzung niedrigschwellig möglich macht. Da die Punktschrift nicht für die gesamte Zielgruppe vorausgesetzt werden kann, erfordert dies – wie bereits weiter oben beschrieben – andere geeignete taktile Lösungen. Hinsichtlich des Wendeplakats ist zu prüfen, wie die Komplexität und der Detailreichtum entsprechend den Bedarfen der Zielgruppe angepasst werden können.

Unter den genannten Bedingungen ist dies eine herausfordernde Aufgabe, die jedoch durch die bestehende Praxisarbeit kaum günstigere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung haben kann. Basierend auf den Erfahrungen aus der sexualpädagogischen Arbeit mit der Zielgruppe, verfolgen sexpäd.berlin und BZgA gemeinsam das Ziel, die Materialien auf unterschiedlichen Wegen sensorisch zugänglich zu machen. Sie sollen inklusiv für sehende, blinde und sehbeeinträchtigte Menschen gleichermaßen sowie auch für Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt »Geistige Entwicklung« nutzbar sein.

Auf Basis umfangreicher Recherchen erfolgten die Konzeptionierung und erste Prototypentwicklung von Kondometer und Wendeplakat. Dafür wurde z. B. eine Reihe von 3D-Drucken angefertigt, die nach und nach die Möglichkeiten und Grenzen des Machbaren aufzeigten. Für das Kondometer konnte bereits eine erste aussagekräftige Evaluation durchgeführt werden, bei der sieben Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt »Sehen« und »Geistige Entwicklung« teilnahmen. So wurde die Nutzung des Kondometers erläutert und die Erfahrungen der Teilnehmenden über einen Interviewleitfaden abgefragt. Die Erprobung wurde schriftlich und per Tonaufnahme dokumentiert und anschließend transkribiert. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Mit den geplanten Ansätzen sollte eine inklusive Version von Kondometer und Wendeplakat umgesetzt werden können. So wurde hinsichtlich des Kondometers eine Art Messschieber für die Bedarfe der Zielgruppe weiterentwickelt, die bereits eine erste Evaluation und anschließende Anpassung durchlaufen hat. Mögliche Anpassungen des Wendeplakats befinden sich noch in der Auswertung. Beide Medien sollen 2023 erneut der Zielgruppe zur Testung vorgelegt und im Anschluss umgesetzt werden.

Literatur

Zitation

Holk, T., & Stahrmüller, M. (2022). Ein blinder Fleck: Inklusive Materialentwicklung für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, FORUM Sexualaufklärung und Familienplanung: Informationsdienst der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2, 32–33.

Veröffentlichungsdatum

Tobias Holk,

Marlen Stahrmüller (sexpäd.berlin)

Kontakt: https://sexpäd.berlin/#kontakt

Alle Links und Autorenangaben beziehen sich auf das Erscheinungsdatum der jeweiligen Druckausgabe und werden nicht aktualisiert.

Herausgebende Institution

Artikel der Gesamtausgabe

- Qualifizierung im Bereich sexueller Bildung

- Wissenschaftsbasiert und praxisorientiert: Qualifizierungen bei pro familia

- Qualifizierung zur Hebamme

- Das Forschungsprojekt »Beyond Digital Violence«

- Teach LOVE: Psychologische Weiterbildung mit Herz und Expertise

- Lehrkräftefortbildungen im Rahmen der bundesweiten Initiative »Trau dich!«

- Studie zu Sexualaufklärung im schulischen Kontext in vier Ländern der europäischen WHO-Region

- Ein blinder Fleck: Inklusive Materialentwicklung für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche

- FachForumFortbildung der BZgA zu „Sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend“